内臓脂肪を落としたい。内臓脂肪をつきにくくしたい。そのためには、日常生活においてどんなことに気を使うべきか。ライフジャーナリスト・赤根千鶴子氏が、スリムな体形をキープする69歳の医師に聞いた。

今年は“内臓脂肪本”が大はやり。基本の「き」だが、そもそも内臓脂肪とは何か。

「体脂肪には大きく分けて、皮下脂肪と内臓脂肪があるのです。皮膚の上からつまめる脂肪が皮下脂肪。つまめない脂肪が内臓脂肪です。私たちのおなかの中には、腸などの消化管を包み込み、固定している『腸間膜(ちょうかんまく)』という薄い膜があるのですが、内臓脂肪はこの腸間膜にまとわりつき、蓄えられていきます」と教えてくれたのは京都・高雄(たかお)病院理事長で『内臓脂肪がストン!と落ちる食事術』の著者・江部康二医師だ。

内臓脂肪がたまりすぎると、おなかまわりがぽっこりと出てくる。そして内臓脂肪の脂肪細胞は、全身に悪玉ホルモンを活発に分泌するようになるというから恐ろしい。

血糖値を下げる働きのあるホルモン「インスリン」の効き目を悪くする「TNF‐α(ティーエヌエフアルファ)」、血圧を上げる働きがある「アンジオテンシノーゲン」、血管内で生じる“血栓”を溶かす作用を邪魔する「PAI‐1(パイワン)」。いずれの悪玉ホルモンも、内臓脂肪のたまりすぎが原因で増えてしまうのだ。

「だからこそ、皮下脂肪よりも内臓脂肪を優先して減らしていくよう心がけてほしいのです。多くの方々がよく誤解されていますが、内臓脂肪は決して脂質の摂りすぎによって増えるのではありません。内臓脂肪が増える原因は、糖質の過剰摂取にあります」

空腹時に糖質を多く含む食事を摂って血糖値が上がると、からだは血糖値を下げるために、余った血糖をどこかに貯蔵しようとする。だが肝臓も筋肉も貯蔵庫がいっぱいで受け入れができないと、インスリンは脂肪細胞に働きかけて、「中性脂肪」として貯蔵させてしまうのだ。

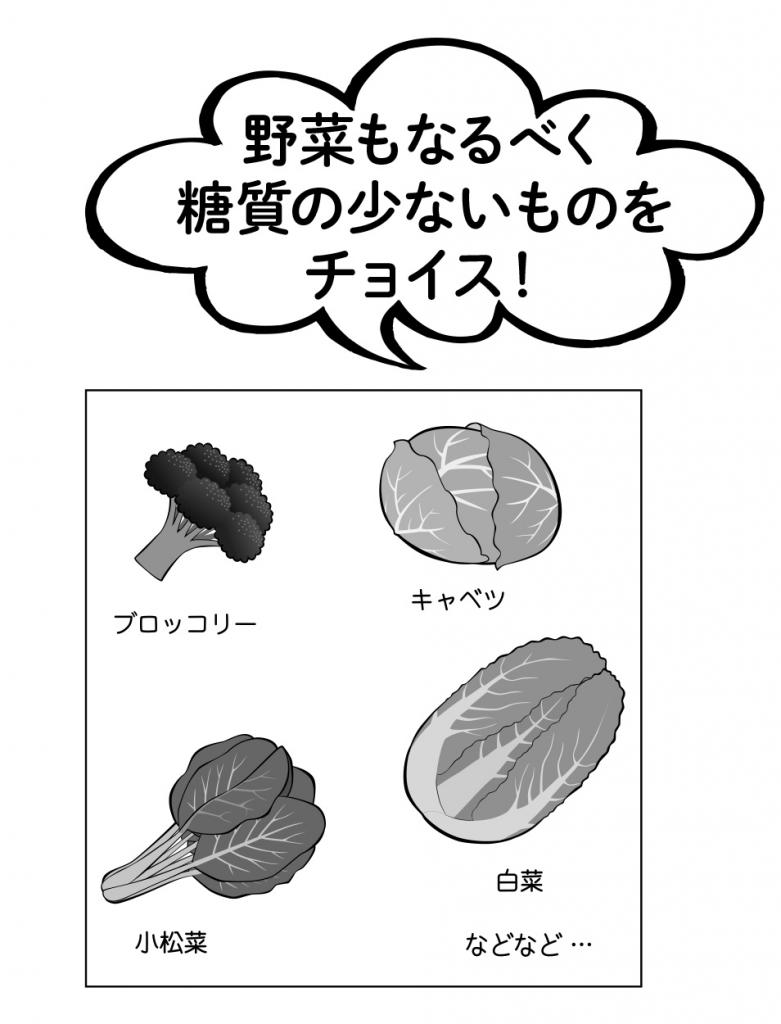

「これが、内臓脂肪をはじめとする体脂肪の正体なのです。内臓脂肪の蓄積を遠ざけるには、まず日常の食生活を見直して、糖質をたくさん摂りすぎないようにすることです」