あさだ・じろう 1951年、東京都生まれ。97年『鉄道員』で直木賞、2000年『壬生義士伝』で柴田錬三郎賞、06年『お腹召しませ』で中央公論文芸賞、司馬遼太郎賞。08年『中原の虹』で吉川英治文学賞、10年『終わらざる夏』で毎日出版文化賞、16年『帰郷』で大佛次郎賞。著書に『輪違屋糸里』『おもかげ』など。(撮影/伊ケ崎忍)

はらだ・まさと 1949年、静岡県生まれ。79年「さらば映画の友よ インディアンサマー」でデビュー。「クライマーズ・ハイ」(08年)で日本アカデミー賞優秀監督賞、「日本のいちばん長い日」(15年)で日本アカデミー賞優秀監督賞、優秀脚本賞。「関ケ原」(17年)で日本アカデミー賞優秀作品賞、優秀監督賞などを受賞。(撮影/伊ケ崎忍)

きうち・のぼり 1967年、東京都生まれ。出版社勤務を経て独立。インタビュー誌を主宰し雑誌執筆や編集を手がける。2004年『新選組 幕末の青嵐』でデビュー。11年『漂砂のうたう』で直木賞、14年『櫛挽道守』で中央公論文芸賞、柴田錬三郎賞、親鸞賞。著書に『地虫鳴く新選組裏表録』『球道恋々』など。(撮影/伊ケ崎忍)

いそだ・みちふみ 1970年、岡山県生まれ。茨城大学人文学部准教授、静岡文化芸術大学教授などを経て現職。2003年『武士の家計簿』で新潮ドキュメント賞、15年『天災から日本史を読みなおす』で日本エッセイスト・クラブ賞。著書に『歴史の読み解き方』『「司馬遼太郎」で学ぶ日本史』『日本史の内幕』など。(撮影/伊ケ崎忍)

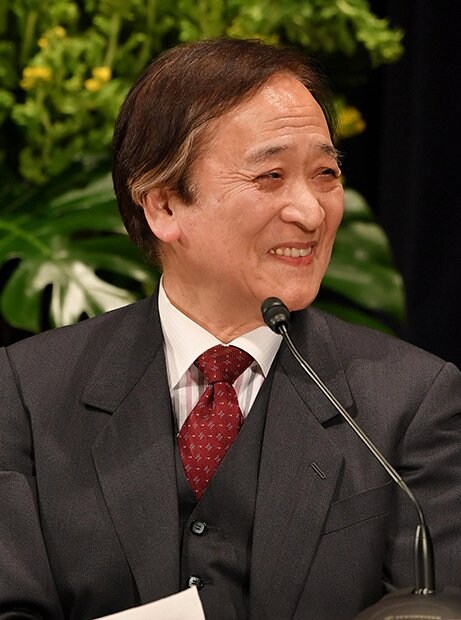

1949年、山梨県生まれ。72年NHK入局。菜の花忌の司会を第1回から務める。(撮影/伊ケ崎忍)

司馬遼太郎さんをしのぶ「第22回菜の花忌シンポジウム」が2月16日、東京都千代田区のよみうりホールで開かれ、千人を超す司馬ファンが駆けつけた。今年のテーマは「『燃えよ剣』『新選組血風録』──人は変革期にどう生きるか」。作家の浅田次郎さん、映画監督の原田眞人さん、作家の木内昇さん、国際日本文化研究センター准教授の磯田道史さんの4人のパネリストが活発な意見を展開した。司会は文化外国語専門学校校長で、元NHKアナウンサーの古屋和雄さん。司馬遼太郎賞を受賞した奥山俊宏・朝日新聞編集委員のスピーチも行われた。

* * *

古屋和雄:新選組司馬作品との出会いからお話しいただけますか。

磯田道史:まずいんですが、私は『燃えよ剣』を読んだ記憶がない。『新選組血風録』は大学院時代に読んでいます。あわてて先ほど渋谷の本屋さんで買って開いてみると拾い読みはしていました。私、歴史学者ですから裁判官と同じで、証拠資料はまず一次資料を読んでものにしてから読むようにしています。小説から読むと小説の頭で資料を見てしまう。新選組は資料が少ないニッチな集団。永倉新八(二番隊組長)の『浪士文久報国記事』などを読まないと、と思いながらそのままになっていた。先ほど慌てて数時間で『燃えよ剣』を読破しましたが、土方歳三(副長)、格好いいですね。

木内昇:私は中学時代だと思います。司馬遼太郎をバイブルみたいに読んでいた時期がありました。『燃えよ剣』を手にとって新選組女子がそうであるように土方歳三の格好良さに打ちのめされました。思想が入り乱れる中で、なぜ同じ尊皇攘夷(じょうい)の長州と新選組が戦うのかわからなかった。そこを理解しようとのめり込みました。

原田眞人:たぶん高校時代です。長州贔屓(びいき)の祖父から桂小五郎の話をよく聞いていてずっと新選組は敵でした。『燃えよ剣』を読むと祖父の言っていた新選組と違うと思った。新選組に走ったのはそれからです。今はいちばん映画化したいと思っている作品なので精読しています。『燃えよ剣』の近藤勇(局長)と土方と沖田総司(一番隊組長)との会話にしびれています。

浅田次郎:中学か高校の頃に読んだと思います。ぼくは新選組の小説を三つ書いていますが、歴史小説を書くとは思っていなかった。歴史は好きで読んで新選組マニアの一人でした。新選組ブームというのは20年に1回くらいくるのですが、その間にも新選組オタクが若い人の中に一定数いる。京都にある壬生寺の近藤勇の遺髪塔に行くと泣いている女性がいるんです。

磯田:います、います(笑)。

浅田:歴史上の人物であんなふうに愛着を持たれている人はそういない。でも熱病みたいなもので何年かで冷める。ところが熱冷めやらずに研究し続けている人が存在する不思議なジャンルです。私が『壬生義士伝』を書いてからも新発見がいくつも出ています。ただ、それほど歴史に影響を及ぼしていない。池田屋事件が起きたから維新が10年遅れたとかよく言うが、ぼくはそうは思わない。新選組はいてもいなくても歴史は変わらなかったはずです。純粋な草莽(そうもう)の志士。そこが新選組の最大の魅力です。みんな人間臭くて偉い人はいない。司馬さんは史実とフィクションとを織り交ぜて小説にするのがうまい。『新選組始末記』の子母澤寛さんも上手でした。もっともらしいうそ話がちりばめられている。新選組の小説をどこが史実でどこがフィクションか判別しながら読むのも面白い。

古屋:木内さんは熱病になられた?

木内:浅田さんのお話のような行動をしていたなと思って(笑)。京都には八木邸はまだ残っていますので、土方が芹澤鴨(初期の新選組局長)を襲った時の刀傷を見てどのように殺したのか妄想したり、彼らがたどっただろう道を歩いたり。池田屋事件の現場は小さな石碑があるだけですが、回想しながらそこに何時間もたたずんだり、緊迫感を持って高瀬川の縁を歩いたり。一緒に行った人には理解されず随分と友達をなくしました。函館の土方が死んだ場所でも瞑想(めいそう)を続けました。私のように熱に浮かされた人では友達をなくした人がたくさんいると思います。

磯田:司馬さんは敗者の視点から幕末を書いた。その時に三本の柱を立ててくれた。ひとつは最後の将軍の慶喜。将軍を支える会津藩の松平容保。もう一つが長岡藩の河井継之助。三本立てると家はできる。じゃあ新選組は何かというとその上のテントにかかっている色だと思います。

古屋:ほお、色ですか。