現実の高齢者世帯の生活は、国の財政と同じく苦しさが増すばかりだ。

懐具合は、年々厳しくなっている。総務省の家計調査によると、高齢夫婦無職世帯の、実際に使えるお金を示す可処分所得は、2000年には月約22万5千円あったのが、16年には約18万3千円まで下がった。約4万2千円、実に約2割の減少だ。

貧困老人の存在を世に知らしめた『下流老人』の著者で、NPO法人ほっとプラス代表理事の藤田孝典さんは、貧困老人は今後も増え続けるという。

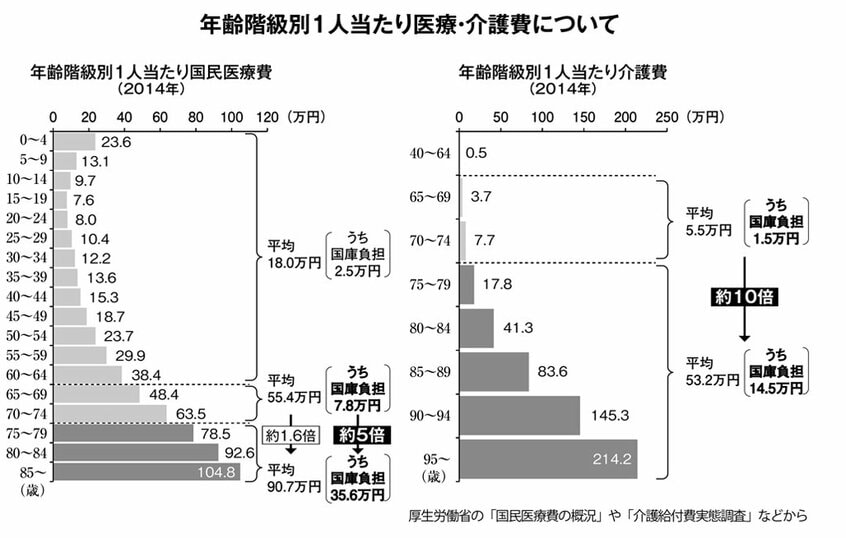

「健康で、医療や介護とは無縁だから生活できている、これが普通の高齢者世帯の姿です。医療や介護で突発的な支出が発生したら、途端に耐えられなくなる家計が増えています」

藤田さんは最近、80歳代の女性から次のような相談を受けた。

先立った夫が800万円の貯金を残してくれたおかげで、それを取り崩しながら10年近く暮らしてきた。そろそろ限界で、あと数カ月で貯金が底をつくという。

「おばあちゃんが真剣に聞くんです。『あと何年、生きなければいけないんですか』って」