人生100年時代は確実にやってくる。気になるのは「終のすみか」。暮らしやすい老後の居住空間を求め、50代や60代を中心に自宅を“変身”させるリノベーションを考える動きが広がっている。残りの人生を快適に過ごすために、理想の「家」の設計図を描いてみよう。

人は年を重ね、やがて衰えていく。老いを視野に入れたときに、いくつか頭の中に浮かぶのだが、その一つが、「終(つい)のすみか」だという。

内閣府が発表する高齢社会白書(2015年版)によると、60歳以上が回答した「身体が虚弱化したときに望む居住形態」の調査で、7割近くが「自宅に留まりたい」と回答している。老人ホームでもなく、病院でもなく、「最期は自宅で」と考える人が多いのだ。

しかし、17年版の白書では、こんな調査結果が出ている。

65歳以上の高齢者による事故は8割近くが住宅内であり、そのうちの45%が居室での事故──。

20歳以上65歳未満と比較すると、その割合は10ポイント近く開きがあり、加齢とともにそのトラブルを意識した生活を送ることになる。

アクティブシニアと言われる60代でも前述のように生活に支障が出てくるのだから、75歳にもなると、一人でこなせないことが増え、より小さな生活単位になっていく。転倒でもしたら寝たきりになってしまうこともままある。85歳を過ぎると認知症も増える傾向にあり、食事や排泄(はいせつ)、入浴までもがしんどくなる。

いま、50代から60代を中心に、自宅を改築したり改装したりする「リノベーション」を検討する人たちが増えている。体が動くうちに、住環境をがらりと変えてしまうという発想だ。

リノベーションやリフォームの基礎知識や実例を紹介する「SUUMOリフォーム」編集長の福澤佳恵さんは言う。

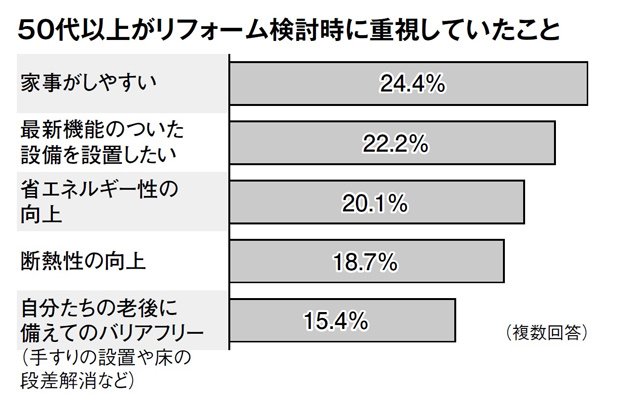

「住環境を変えた方々にお話を聞くと、『もっと早くやっておけばよかった』という意見が多いです。快適に過ごせる期間を長くしたい、という思いの表れではないでしょうか。老後に備え、50~60代のうちにバリアフリーのリフォームなどをやってしまおうという方が増えています」

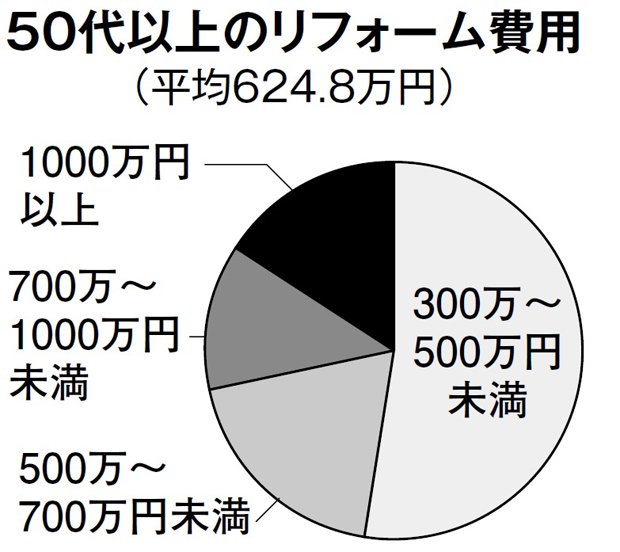

リノベーションやリフォームを希望するのは、50代から70代が8割を占めるという。「自宅を変える」決断は、思った以上に“気力”がいる。高齢になるほど、それが萎(な)えてしまい、おっくうになるようだ。また、老後の生活費も気になるところ。だから「まだ現金収入があるうちに」「退職金などで手元に現金があるこの機会に」といった気持ちが働くようだ。