フィリー・ジョー・ジョーンズ&エルヴィン・ジョーンズ『トゥゲザー!』

アート・ブレイキー、フィリー・ジョー・ジョーンズ、エルヴィン・ジョーンズ、チャーリー・パーシップ『グレッチ・ドラム・ナイト・アット・バードランド』

●真空管が「わからなかった」

家のステレオは、幼い私には大きすぎました。

一体となった2つのスピーカーとターンテーブルが2本の「脚」で支えられているという、いまなら「昭和レトログッズ大図鑑」的な回顧本のグラビアにでもチンマリと載りそうなオーディオ・セット。親がいるときは、聴きたいレコードをその機械でかけてもらっていたはずですが、親には親の仕事があり、始終ステレオ再生に携われるわけではありません。ですが、ひとりで機械に対峙しようにも、なにしろこちとらひらがなだって読めるか読めないかという年頃、アルファベット中心の再生システムでは何が何やらチンプンカンプンです。しかも真空管のステレオでしたから、音が出るまでに時間がかかる。歳をとった今でこそ真空管の音のぬくもりも若干はわかるようになりましたが、当時はただただ、トロい機械だと思うばかりでした。

なので私は、誕生日にポータブルのレコード・プレーヤーを希望しました。そして、小さくて取っ手のついた、シングル盤用のターンテーブル搭載のものを買ってもらいました(つまり、LPをかけるとターンテーブルからはみ出るわけです)。スイッチもツマミも最低限、しかも日本語で書かれているので、操作はすぐに覚えられました。さっそく私は親のコレクションをいろいろまさぐりつつ、ひとりでジャズを楽しむようになりました。

●ふたりのジョーンズが叩き出すハーモニー

その時代にもっともよく聴いたアルバムのひとつに、フィリー・ジョー・ジョーンズとエルヴィン・ジョーンズのアトランティック盤『トゥゲザー!』があります。フィリー・ジョーとエルヴィンという、最高峰の、だけど血縁関係もなにもない二人のドラマーが、見事なハーモニーを醸しながら演奏を推進する1961年の録音です。

このアルバムを聴いたことで、私はさらにドラムスのとりこになりました。そして、両ドラマーを囲む他の楽器奏者の絶妙なコンビネーションにしびれました。それもそのはず、共演者にはハンク・モブレー(テナー・サックス)、ウィントン・ケリー(ピアノ)、ポール・チェンバース(ベース)という、当時マイルス・デイヴィス・バンドに所属していたメンバーが集っているのですから、内容のレベルは保証つきです。

もちろん当時の私にフィリーとエルヴィンの聴きわけなど、つくわけがありません。ただただドラムの音がザクザクして気持ちいいなあ、とレコードにあわせてリズムをとるのが精一杯でした。

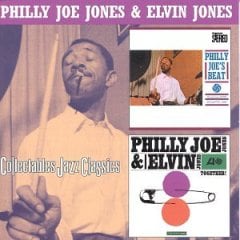

私がこの作品と再会したのは90年代に入ってからのことです。アメリカのコレクタブルズという会社から、フィリーのリーダー作『フィリー・ジョーズ・ビート』とのカップリングでCD化されたのでした。実をいうと私は、こういう“2オン1CD”が余り好きではありません。ひとつのアルバムはそれ自身で完成品なのであり、“タイムサービス、今なら2個で1個分のお買い得価格!”的なCD化は、確かにコスト・パフォーマンスこそ高いかもしれませんが、著しくロマンに欠けているような気がしてならないのです。ロマンのないアートなんて、淋しすぎるではありませんか。

●聴きわけなんてみみっちいぜ!

が、それでも買ってしまったわけです、このカップリングCDを。おかげさまで初めて聴いてからの20数年の間に私の耳もいくらかは上達し、両ジョーンズのクセも把握しております。よってひたすら聴き分けに精を出した…はずなのですが、なんというか、しばらく耳を傾けているうちに、そんなことどうでもよくなってしまったのです。もうひとりの自分が「聴きわけなんてみみっちいぜ、音楽そのものを浴びなきゃ」と、ささやきかけるのです。その声に素直に従うと、演奏がより大きなスケールで聴こえてきます。このとき私は、初めて『トゥゲザー!』の魅力的なテーマ・メロディ、細部まで行き届いたアレンジを堪能したのでした。

二人のドラマーは実に野性味たっぷり、奔放なパフォーマンスを聴かせます。だけど決して「お祭り騒ぎ」状態、「嵐を呼ぶ男」状態には陥らないんですよ。ちゃんと何度もリスナーに再生されることを前提にプレイしている(に違いありません)。これを名盤と認めている評論家やライターを私はあいにく知りませんが、個人的にはLOVEな1枚です。

●m字状に反った「ドラム合戦」

もうひとつ、よく聴いた作品に『グレッチ・ドラム・ナイト・アット・バードランド』があります。グレッチとは楽器メーカーの名前で、要するにジャズ・クラブ「バードランド」に当時のトップ・ドラマーを集め、自社製品のデモンストレーションを開いていたわけです。そのライヴをルーレットというレコード会社が録音し、発売したのが、このレコードです。家にあったのは日本ビクターから出た国内盤LP、いまでいうところの“ペラジャケ”だったと記憶しております。確か『熱狂のドラム合戦』とか、そんな邦題がついていたはずですが、よく覚えていません。

登場ドラマーはアート・ブレイキー、チャーリー・パーシップに、先ほど紹介したエルヴィン、フィリーという面々です。彼らが曲によって3人ずつチームを組みながら演奏します。なぜ4人一緒にプレイしなかったのか、その理由は、「バードランドのステージに3台以上のドラム・セットが乗るスペースがなかったから」ということに尽きます。このレコードはまさしくドラムのオンパレードというべき内容です。バンド・メンバーにはトミー・フラナガン(ピアノ)やロン・カーター(ベース)もいるのですが、各曲の最初と最後にチラッと顔を出すだけで、あとはドラムの嵐です。私は幼い頃から打ち上げ花火や戦争映画の大砲の音などが好きなのですが(むろん戦争そのものはイヤです)、その原点を辿っていくと、どうやらこのアルバムに行き着くようです。

小型レコード・プレーヤーで、一日に何度も『グレッチ・ドラム・ナイト・アット・バードランド』を聴きました。が、なにしろ当時の私は子供です。親戚のおばあちゃんがケーキを持ってきたといっては飛びつき、飼っていたハムスターが鼻水を出したときにはすべてを忘れてつきっきりで看病するやさしさもありました(自分で言うな、という声も聞こえてきますね)。ある日、友人か誰かが外から私を呼んだのでしょう。私は、途中まで聴いていたこのレコードの針をあげ、ターンテーブルに乗せっぱなしにして遊びに出ました。とても暑い日でした。

部屋に戻ると、驚きが待ち構えていました。つい数時間前までごきげんな音を出していたレコードが、mの字に反り、再生不能になってしまったのです。「北海道の夏は過ごしやすい」とはいっても、直射日光の力は、やっぱり尋常ではありません。

●白痴、それともアクビ?

以来、私は『グレッチ・ドラム・ナイト・アット・バードランド』の復刻を待ち続けました。毎年のように再発される作品もあるのに、どうしてこのアルバムは廃盤のままなのか。そう何度、思ったことでしょう。が、1994年だったかに、輸入盤でCD化され、ひとまず私の胸のつかえはおりました。今もそのCDを聴きながら原稿を書いていますが、ブレイキーのプレイがいかに繊細であるか、あまり話題にのぼることのないパーシップがいかに巧みなドラムス使いなのか、この作品に触れつつ改めて痛感しているところです。

「バンドを白痴化するならドラム・ソロひとつあればいい」、「客にアクビをさせるならベース・ソロひとつあればいい」という川柳もあります。しかし名手たちのソロは、たとえドラムであってもベースであっても(というのも、へんな表現ですけれど)一聴に値するストーリーがある、と私は力強く宣言したいのであります。