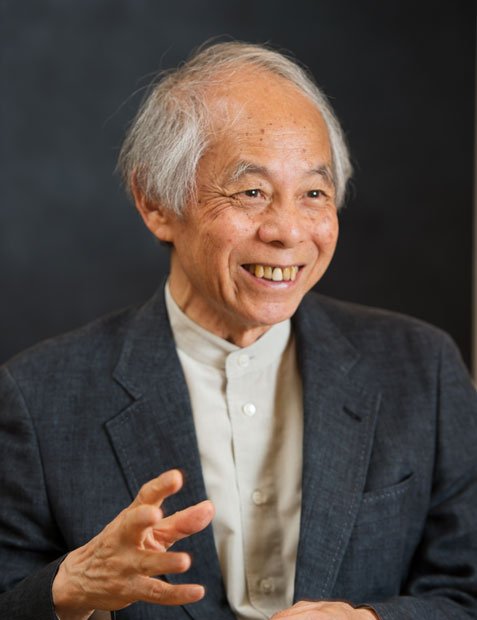

1934年生まれ。脚本家。松竹大船撮影所に入社し助監督に。65年にフリーになり、「岸辺のアルバム」「ふぞろいの林檎たち」など多くのテレビドラマの脚本を手がける。小説も執筆し『異人たちとの夏』で山本周五郎賞。ほかに小林秀雄賞、朝日賞など。著書は『空也上人がいた』(朝日文庫)など多数(撮影/写真部・堀内慶太郎)

1936年生まれ。東京大学医学部卒。帯津三敬病院名誉院長。西洋医学だけでなく、さまざまな療法でがんに立ち向かい、人間をまるごととらえるホリスティック医学を提唱。『死を生きる。』(朝日新聞出版)、『がん患者 治す力』(朝日文庫)など著書多数(撮影/写真部・堀内慶太郎)

「岸辺のアルバム」「ふぞろいの林檎たち」など多くのテレビドラマの脚本を手がける脚本家の山田太一さん(81)。がん診療とともに、養生にも造詣が深い名医・帯津良一先生(79)と初対面とは思えない和気あいあいとした雰囲気のなかで、死後の世界について語った。

* * *

山田さん(以下、山):無力ということをいえば、科学は将来を予測しようとするけど、地震だって津波だって実は本当には予測できませんでしたよね。起こってみないとわからないところがある。そのわからないということを、もっと大事にしてもいいように思うんです。

例えば、生まれてきたってことが、どこからどう生まれてきたのかわからない。自分という自我がどうして出てきて、あるのかもわからない。死んだ先のことを考えたりしても、誰も死んで戻ってきた人がいないから、わからないですよね。

哲学者のソクラテスは、わからないことは、わからないんだから、そのことで何かいってはダメだといっていますよね。で、死んだ先のことはわからないけれど、死んだら、幸福感に満たされるすばらしいことがあるかもしれない。だからどちらかといえば、すばらしいことがあると思ったほうがいいといっている。

ほかの偉い人たちは宗教とかで、そこのところをなんとかしようとするけれど、ソクラテスは知らないことは知らないでいい、知っていることを自慢したり、知らないことを知っているような顔をしたりしてはいけないという。その教訓は、僕はものすごく深い気がしますね。

僕も死後の世界のことは、考えないことにしています。それであわよくば、すごい天国にいっているかもしれないけど、それ以上は突っ込まない。

帯津さん:私もどうせわからないのだから、死後の世界があると思っておいたほうがいいという考えだったんです。ところが、遠藤周作さんが、「70をすぎたらもうひとつの大きな世界からのささやきが聞こえるようになった」って書いていて、そういわれてみると、私もそんなささやきを感じることがありますね。

山田さんの最近のエッセー集の『月日の残像』(新潮社)を読ませていただいたんですが、最後に書かれていた「この先の楽しみ」には、ちょっとびっくりしました。私と山田さんは2歳違いなんですが、「別の自分になる可能性の楽しみ」についてはまだ、考えたことがなかった。友人と待ち合わせの約束をしっかりしたつもりだったのに、まったくの間違いだったということから、私が私でなくなっていく兆候を感じたというお話でしたね。

山:ぼけ始めた人の話を聞くと、あり得ないものを見たりするらしいんです。文豪のゲーテも馬に乗った自分が向こうから来たのを見たと書いています。僕も電車のなかで「あっ、彼だ」と思ったのに、考えてみれば3年前に死んでいて。変な感覚が、このごろ、自分のなかにありますね。

でも、生きている人も死んでいる人もごちゃまぜになっている世界というのは、ちょっといいなと思う。そういう世界も人間にはあるんだなと思うんです。その分、世界が広がるような感じもするんです。この先、老いた自分からは、何が出てくるかわからないぞと思います。それを楽しみというのは、やせ我慢が多分にあるんですけど(笑)。

※週刊朝日 2015年10月2日号より抜粋