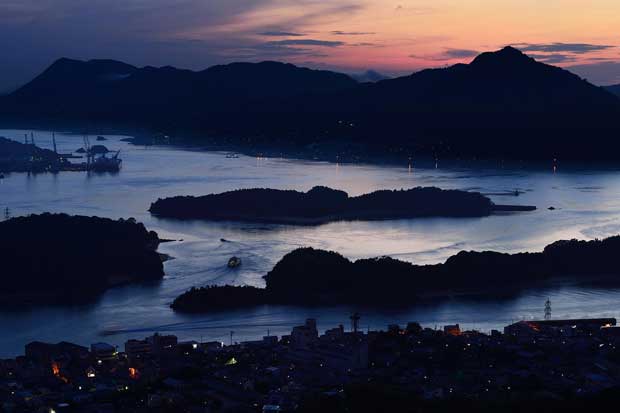

瀬戸内海を一望できる天狗山には、司馬遼太郎が因島を訪れた際に残した言葉が石碑に刻まれている。「一眼あり 海上王國」。

九州に始まり、権力と文化の中心である大阪や京都を結ぶ航路の瀬戸内海は、古くから軍事と物流の要衝だった。海の豪族だった村上氏率いる村上水軍は、この海域の制海権を握り、東南アジアまで貿易をしていたという。それはまさに海上の独立王国のようで、朝廷や貴族は、彼らを「海賊」と呼んで煙たがった。

村上水軍は、広島県尾道市と愛媛県今治市の間にある能島(のしま)・来島(くるしま)・因島の3島に有力な本拠地を持っていた。因島在住の郷土史家である今井豊さんは言う。

「三つの島の中でも、因島村上水軍は毛利氏や小早川氏に近い存在でした。通行する船から徴収する帆別銭(ほべつせん)などを主な財源として、戦国時代に最盛期を迎えます。1500年代には、島内に約8千人の人口と20万石相当の収入があったとされています」

だが、強大化する村上水軍に立ち向かう人物があらわれる。戦国時代に終止符を打った豊臣秀吉だ。太閤となった秀吉は、天正16(1588)年に「海賊禁止令」を発布し、その弱体化をはかる。

「秀吉によって弱体化した因島村上水軍は、最後は関ケ原の合戦で西軍の毛利氏について敗北し、力を失いました。その後は周防大島に転封させられ、長州藩の舟を護衛する御船手組として毛利氏に仕えました」(今井さん)

因島を離れた村上水軍の主家筋の多くは、その後、島に帰ることはできなかった。因島村上氏の23代目当主である村上典史子(のりこ)さんも、現在は東京に住んでいる。村上さんは言う。

「今では因島には顔見知りの親戚もいませんが、数年前に知り合った方が村上の家老の家系で、お父さんは水軍のお墓に毎朝お参りしていたそうです。8月に久しぶりに因島を訪ねましたが、島の方は先祖を敬い、人との和を大切にする人たちばかりでした。それこそが村上水軍の伝統なのかもしれませんね」

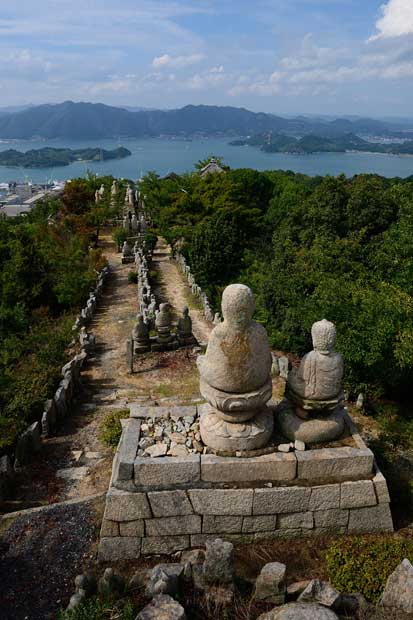

衰退してから400年以上がたった。一つの時代を築き上げた海賊は、いまは島の中で静かに眠っている。

※週刊朝日 2013年10月4日号