まだ「ヘタウマ」という便利な言葉がなかったころ、セロニアス・モンクは「ヘタ」の代名詞のように扱われることが多かった。次点がマイルス・デイビスだったろうか。もちろんそれは偏見以外の何物でもなく、当時の感覚では、音数が極端に少ないとか、音が小さいとか、メロディーの流れがギクシャクしているように聞こえるとか、もしくは「変わっている」ということが、すなわち「ヘタ」という身も蓋もないひと言でかたづけられる時代風潮だった。ちなみに「ウマイ」の代表は、モンクと同じくピアニストのオスカー・ピーターソンだった。

そうした風潮が、「自分の言いたいことを言い切ることができるのが真のテクニック」というふうに解されるようになったことと、モンクに対する理解度が進んだことは、どこかで関連しているように思える。信じられないことかもしれないが、ジャズ・ファンが集まってテクニック議論に発展するようなことがあった場合など、モンクやマイルスは旗色が悪く、前述のオスカー・ピーターソンやクリフォード・ブラウン(トランペット)が大手を振って闊歩するような事態が長くつづいていたのだ。

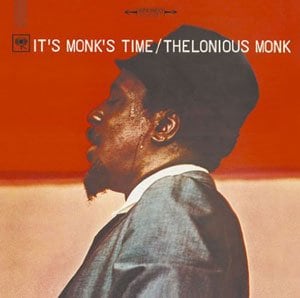

いまは昔。「ヘタウマ」という言葉が定着したことによって「ヘタ」と「ウマイ」の概念が大きく変わり、いまではモンクを「ヘタ」と一刀両断のもとに切り捨てる人もいなくなった。まさしく「モンクの時、来る」ということになるが、このアルバム『イッツ・モンクス・タイム』は、モンクがアメリカで発行されているタイム誌の表紙になったことを記念してつくられたとされる。モンクは、デイブ・ブルーベック(1954年11月8日号)につづく2人目のジャズ・ミュージシャンとして、64年2月28日号の表紙に登場した。ここで舞台裏を明かせば、タイム誌側はマイルス・デイビスを表紙に登場させようとレコード会社に打診した。しかしマイルスは同誌が「白人に偏りすぎている」と拒否し、レコード会社側の窓口にあたっていたテオ・マセロ(プロデューサー)は、代案として、自分が担当しているミュージシャンのなかからモンクを推挙した。しかし裏事情はあったとしても、タイム誌側が拒否する理由がないほど、当時はモンクもまたホットな存在だった。

以上のような経緯から、アルバム・タイトルはほぼ自動的に『イッツ・モンクス・タイム』と決まった(ブルーベックが表紙になったときは『ブルーベック・タイム』と題されたアルバムが登場した)。もちろんそのような曲名の新曲をモンクが用意したわけではない。モンクにとっては通常のスケジュールにのっとった新作の録音であり、モンクはその圧倒的に純度の高い音楽そのものによって、見事にアルバム・タイトルに整合性をもたせている。おそらくタイム誌の一件がなくても、このタイトルはモンクの音楽と時代性を的確に表現した言葉として通用していただろう。

60年代のモンクはしばしば過小評価気味に語られ評価される傾向にあるが、『モンクス・ドリーム』を第1作として始まる通称CBSコロンビア時代(1962-68)は、モンクが円熟期を迎え、デビュー前後に書いた数多くの傑作と比肩あるいはそれらに準じるオリジナルを発表すると同時に、音楽的キャラクターを変えた時代として重要な意味をもっている。この時代にモンクの音楽は明るく快活な方向に転じ、個人の表現よりもカルテットとしてのグループ表現に軸足を置くようになった。それは明らかに60年代以前のモンクには求めることのできない魅力であり、円熟期だからこその大きさと深さだった。たわわに実った果実のような音楽とでもいえばいいだろうか。

このアルバムでは、その果実が、モンクのソロ・ピアノとカルテットに分けられ、二度楽しめるよう構成されている。1曲目に《ルルズ・バック・イン・タウン》という明るい曲が置かれていることも、当時のモンクの気分を伝えている。さらにこの最新版では3曲のボーナス・トラックが追加され、果実は食べ応えたっぷり。さあ、みなさん、モンクの時間がやってきましたよ。[次回7/13(月)更新予定]

中山康樹

中山康樹