写真館では、ニコンのデジタルカメラでRAW撮影する。撮影後にカラーかモノクロかを選べるが、平間さんは撮影する段階で提案する。

「ぼくの場合、撮影しようとしたときに、簡単にモノクロでイメージできるんです。カメラもレンズも自分と一体化しているから。事前にカメラを目いっぱい生かすライティングもする。それができたら、シャッターを切ったとき、そのまま写真になっているはずです。ぼくは、撮影後はハイライトとシャドーの微調整くらいで、トリミングもなし。初心者ほど、カメラを抱えて向ける先を探しちゃう。そうじゃなくて、自分からカメラに合わせていくんです」

カメラと一体化してもなお、人物と対峙する難しさがポートレートにはある。写真館の利用者のなかには、ぎこちない人もいるはずだ。

「指示を出すと、その人らしさが消えてしまう。自発性が発揮される環境をどうつくるか考えます。言葉をかけることもあるけど、あくまでもきっかけ。話さなくてすむなら話さなくていいんです。撮影は、みんなで作り上げる音楽のセッションみたいなもの。即興の演奏中に、次に弾くキーを言葉で叫ぶなんて、やっちゃいけないでしょ(笑)。アイコンタクト程度で、いかに次にボーンといけるか、やっぱりそこが面白いわけで」

シャッターの音、リズム、撮影者の動き。すべてが、モデルの気持ちをアップさせ、表情を引き出す要因になる。

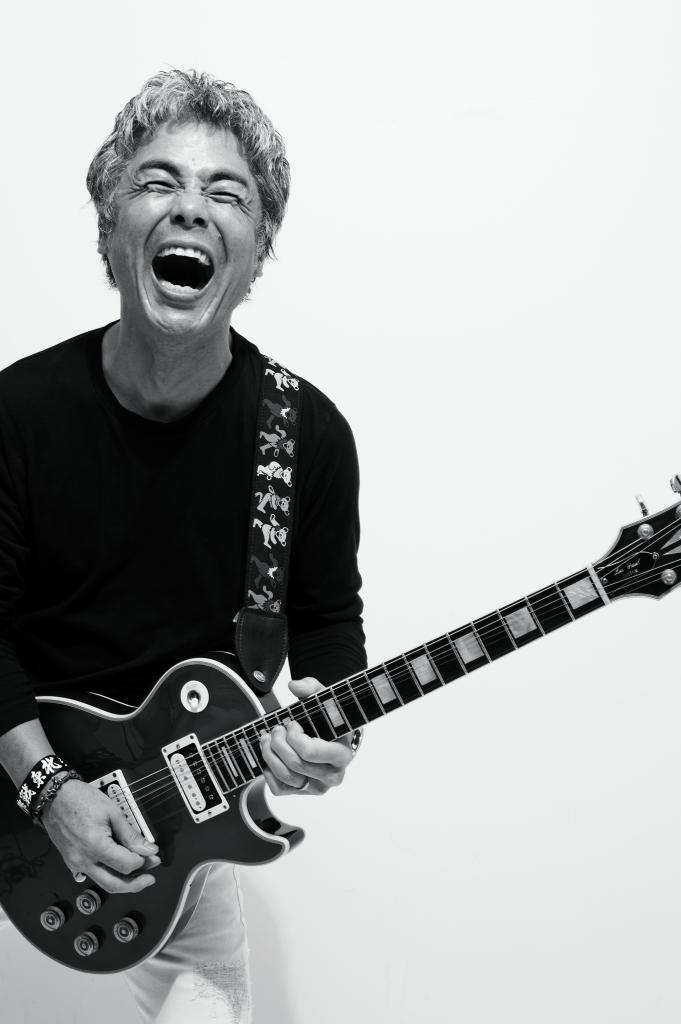

「うちはリピーターが多いんです。多い人は年に4回も来ます。撮影を経験するたびに、みんな覚醒していきます。写真館を始めたのは、東日本大震災で無残にたくさんの命が散ってしまったことも、大きな理由なんです。自分に何ができるかって考えたら、魂が生き生きしている瞬間を写真にすること。生き生きしてるっていうのは、つまり解放された状態です。写真館はある意味、解放スペースなのかも」

震災では塩釜市も大きな被害を受け、平間さんは直後から地元をサポートしてきた。あれから8年、今年、東京と大阪で行った写真展「平間至写真館大博覧会」は、写真館での活動の集大成となった。

「依頼者のためだけに撮った写真を第三者に見せるってどういうことなんだろうと、葛藤がありました。でも、展示してみたら、どれも自分の作品になっていた。写真館での仕事に、胸を張れるようになりました。思えば歴史的にも、写真師たちが撮影した肖像写真が、写真の普及に貢献してる。大切な人の像を所持したいという気持ちは、写真の本質的な部分とつながります。余計なものを省いて省いて削ぎ落として、本質的なものに向かうのがぼくの考え方。そんなぼくにとって、モノクロのポートレートって、自分らしいものなんです」

写真:平間至 取材と文:桐谷麗了子

※アサヒカメラ2019年5月号より

AERA dot.編集部

AERA dot.編集部