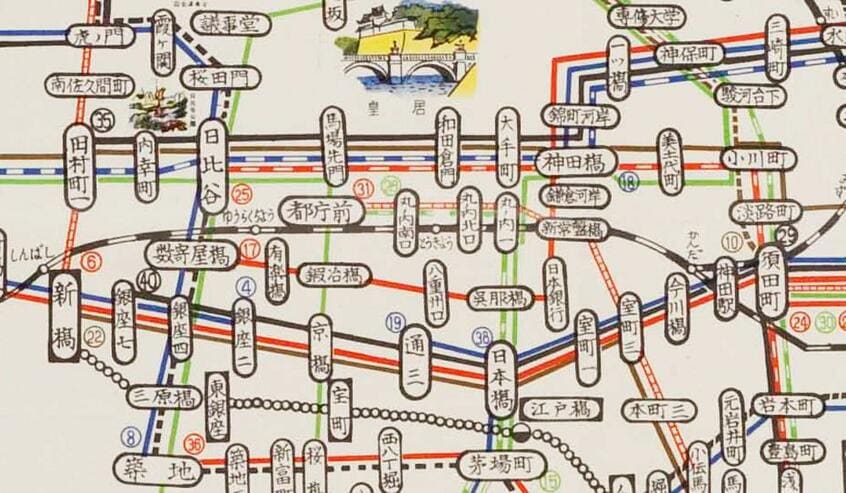

丸ノ内線は東京駅北口から市役所前を結ぶ919mの路線で、途中に東京駅降車口、東京駅乗車口の二停留所があった。なお、東京駅北口停留所は永楽町を経て丸ノ内一丁目に、東京駅降車口は東京駅丸ノ内北口に、東京駅乗車口は東京駅丸ノ内南口に、市役所前は都庁前にそれぞれ改称されている。

1926年になると、東京駅乗車口から八丁堀線との接続点まで400mの単線で東京駅前ループ線が敷設され、目黒駅前と東京駅乗車口を結ぶ5系統がループ運転を始めている。このループ線は第二次大戦中の1944年5月に廃止され、東京中央郵便局の北側バス乗り場付近に長らくレールと敷石が遺構として残された。1969年2月に丸ノ内線の東京駅丸ノ内北口~都庁前が路線休止となり、10月に全線が廃止。赤レンガの東京駅丸ノ内駅舎前を走る路面電車の歴史にピリオドが打たれた。

写真は東京駅丸ノ内南口停留所で乗車扱中の28系統錦糸町駅前行き。戦後の丸ノ内線には、都庁前~錦糸町駅前8726mを結ぶ28系統のほか、三ノ輪橋~都庁前7391mを結ぶ31系統の二系統が運行されていた。戦前の運転形態は28系統が31系統として錦糸堀~洲崎~市役所前、31系統が23系統として三ノ輪橋~市役所前をそれぞれ結んでいた。また、前述の東京駅前ループ線を走った5系統は、戦後になって目黒駅前~永代橋に行き先を変更されている。

都電の背景の国鉄高架線上には東海道線用の荷物郵便車クモユニ74形が待機している。東京駅発着の東海道線列車は大阪方に荷物車・郵便車が連結される。このクモユニも含めた手小荷物の輸送は、東京駅大阪方にある地平作業所で捌かれていた。行き先別に仕分けされた手小荷物の積載台車をエレベーターで各ホームに揚げ、当該地に発車する客車や電車に荷積みされていた。

東京駅からの鉄道郵便輸送は、東京中央郵便局から郵袋輸送用の地下通路が写真の道路の下に敷設されて、東京駅舎までを結んでいた。開業当初、郵袋輸送は地下通路に敷設された狭軌軌道を電気機関車牽引で行われていた。1941年以降は、三輪式郵袋積載台車をターレットトラクターで牽引する方式に変更され、東京駅の郵便輸送が終了する1978年まで継続された。

当時の写真の左端が東京駅舎の南端にあたり、「東京ステーションホテル・コーヒーショップ」が盛業中だった。ちなみに「東京ステーションホテル」は鉄道駅併設ホテルの第一号として1915年に営業を開始。ヨーロピアンスタイルの同ホテルは開業当初から盛況を誇り、東京駅の保存復元工事中は休業していたが、2012年の復元竣工時に往時の佇まいと最新設備を融合させ、好評裡に再開された。この復元を機に、東京駅の前を走る路面電車も見てみたかったものだ。

■撮影:1965年3月29日

◯諸河 久(もろかわ・ひさし)

1947年生まれ。東京都出身。写真家。日本大学経済学部、東京写真専門学院(現・東京ビジュアルアーツ)卒業。鉄道雑誌のスタッフを経てフリーカメラマンに。「諸河 久フォト・オフィス」を主宰。公益社団法人「日本写真家協会」会員、「桜門鉄遊会」代表幹事。著書に「都電の消えた街」(大正出版)「モノクロームの東京都電」(イカロス出版)など多数。