■腸内環境がよい状態とは?

また、腸内細菌は多様性(種類が多いこと)も大事です。多種多様な菌が共生することで、一部の細菌がダメージを受けても他の細菌が協力して腸内環境を良好に保ちます。このように腸内細菌のバランスがよく多様性に富んでいることを “ 腸内環境がよい ” 状態といいます。

腸内環境の状態は、毎日の便をチェックすれば、ほぼ分かります。滑らかなバナナ状で匂いの強くない便が出ていれば、腸内環境は良好です。一方、腸内環境が乱れてくると、硬くコロコロした便やゆるい液状の便が出たり、便の匂いがきつくなったりします。お腹が張ったり、おならが増えたりするのも悪玉菌が増えている証拠です。

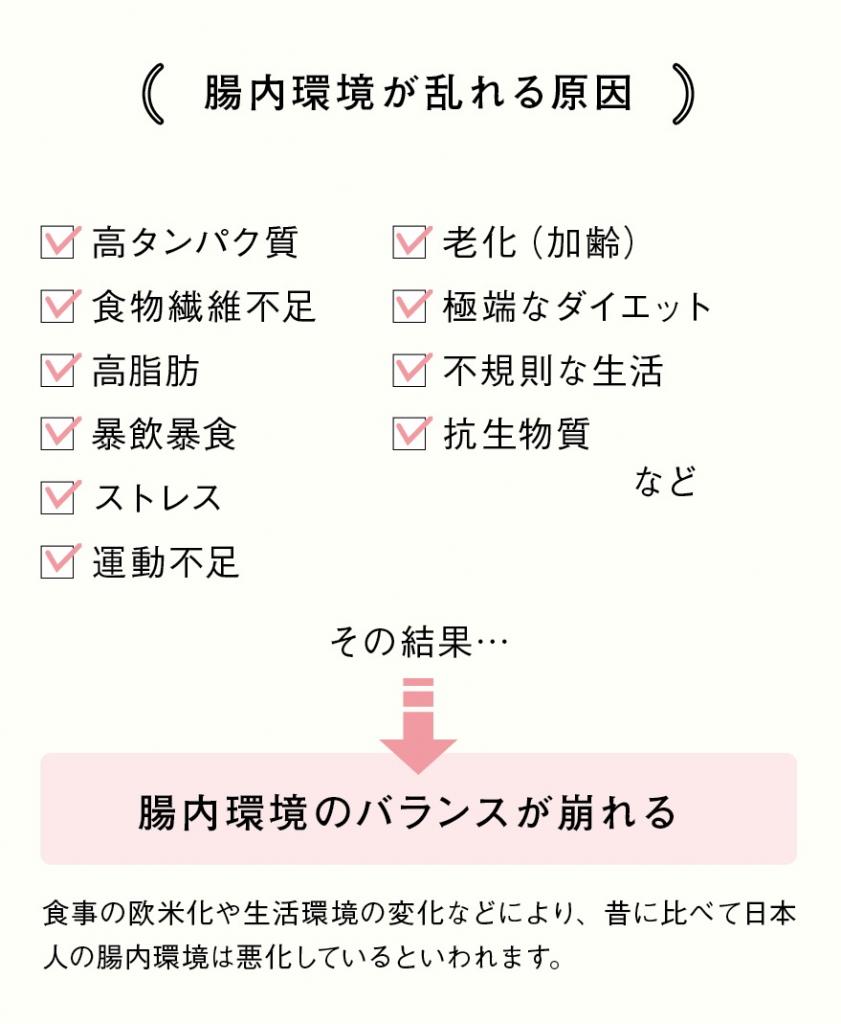

腸内細菌のバランスは、年齢や生活環境によって刻々と変化するもの。腸内環境に影響を与える要因を知り、健康的なバランスを保つためのヒントにしましょう。

■誰でも加齢と共に、腸内環境が悪化する傾向が

<加齢>

腸も年齢と共に老化し、悪玉菌が増えて腸内環境が悪化する傾向があります。善玉菌の代表格であるビフィズス菌が腸内に最も多く存在するのは生後1週間くらいの頃。この時、腸内細菌の95%以上をビフィズス菌が占めています。離乳食が始まるとその割合は徐々に減少していき、成人では約10~20%に。高齢になるとさらに減少し、代わりに若年では少なかった悪玉菌が増えていきます。

高齢者で下痢や便秘など腸の不調を抱える人が多いのは、こうした腸内環境の 悪化が原因と考えられています。しかし、生活スタイルの見直しによって善玉菌の割合を増やし、悪玉菌を抑えて腸内環境をよりよい状態に整えていくことは可能です。

■食生活の変化やストレスで現代人の腸内環境は乱れがち

<食生活>

腸内細菌は食事で摂った食べ物をエサにしているため、毎日の食事は特に腸内環境に大きな影響を与えます。例えば高脂肪、高タンパクに偏った食事は悪玉菌を増やし、腸内細菌のバランスを崩す原因に。食事の内容だけでなく、暴飲暴食、不規則な食事、常に食べ物を口にする「ちょこちょこ食い」などの食べ方も腸に負担をかけ、腸内環境の悪化を招きやすいので注意が必要です。

<ストレス>

ストレスは腸にいろいろな反応を引き起こし、腸内細菌のバランスを乱します。また、善玉菌が少なく腸内環境が悪い人は、ストレスに弱く、うつなど心の病気を発症しやすいといわれています。

<薬>

抗生物質は、腸内細菌のバランスに影響を与えてしまうことがあります。