カメラ市場の成熟

1990年代の長引く不況は、出版界にも大きな影を落としていた。全国出版協会の統計によると、雑誌全体の売り上げは97(平成9)年をピークとして下降に転じている。出版不況が進み、これまで写真家にとって良質の発表媒体だったグラフ誌も姿を消し始めた。2000年に「アサヒグラフ」(朝日新聞社)と「太陽」(平凡社)が姿を消したのだ。

だが本誌の業績は一見すると好調であった。それは物理的な厚さに表れていて、99年1月号で過去最高の418ページを記録、00年7月号には462ページにもなったのである。この好調を支えていたのはメカニズム記事の充実と広告の増加である。

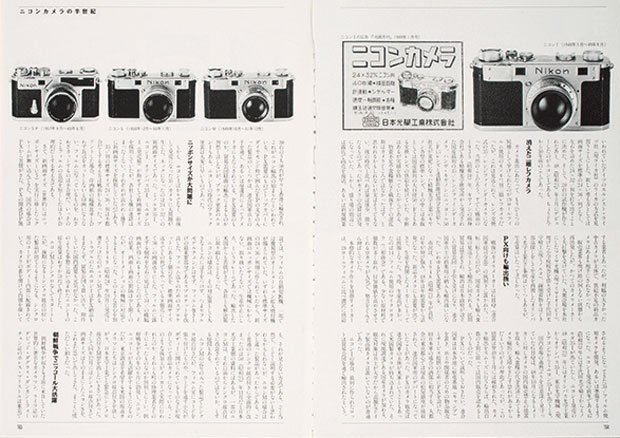

この時期、高級カメラブームが頂点に達していた。誌面では90年代前半からのクラシックカメラ特集に加え、国産の銘機に対する再評価的な記事やカメラ史の読み直しがかなりの頻度とボリュームで掲載され続けている。たとえば98年5月号の「ニコンカメラの半世紀」から始まる「ミノルタの70年」(同年11月号)、「キヤノン一眼レフの40年」(99年6月号)など、「国産カメラの黄金時代」を振り返るシリーズが好評だった。

カメラメーカーもこうした流れに敏感に応えた。写りのよさと機能的でクラシカルなデザイン性を持つ、趣味性の高い機種を相次いで市場に投入し、高級カメラブームをいっそう盛り上げた。それは、おもに二つの系統に代表される。

ひとつは明るい単焦点レンズを備えた高級コンパクトカメラ。コンタックスの“T”シリーズ、コニカの“ヘキサー”、ミノルタの“TC-1”、リコーの“GR”シリーズなどである。これらは比較的手の届きやすい価格設定がなされ、若い世代のカメラファンをも引きつけた。

もうひとつの系統は、レンズ交換が可能なレンジファインダー機の復活である。コシナによるフォクトレンダーブランドの“ベッサ”シリーズ、コニカの“ヘキサーR F”、富士フイルムの“TX-1”、京セラのコンタックス“G”シリーズ、また個人企業の安原製作所が“安原一式”を発表したことも話題となった。加えて01年は“0型ライカ”の、00年と02年にはニコンS3の限定復刻などもマニア心をくすぐった。

それらの記事と作例を最も精力的に担ったのは赤城耕一である。広範なカメラ知識と実作者としての経験から、製品に対する実用的な注文を交えたそのリポートは、本誌読者の指針となりつつあった。

その赤城は、99年12月号の特集「1999年 ベストバイ機種を選ぶ」の座談会でこの年を「レンジファインダー復活元年」だったと語る。機能にばかり走りすぎる日本のカメラのなかでこそ、趣味性の高いこれらの機種はある位置を占めると予測したのだ。

一方、デジタルカメラに詳しい山田久美夫は、それを世紀末的展開と言う。いまや「こだわりを持つ人しかカメラに高い金を出さなくなった」なかで、レンジファインダー機の投入はメーカーにとっても「安全パイ」ではないかと指摘した。つまり高級化路線はカメラ市場の縮小期における過渡的な流行といえ、市場の成熟とその限界を示すものと見ていた。

確かに、銀塩カメラの技術はもはや高度に完成していた。製品的にも飽和状態で、発展の余地は少なくなっていた。単焦点の高級コンパクトカメラもレンジファインダー機も日本以外ではヒットせず、将来的な活路はデジタル化しかなかったのだ。

座談会において山田は、翌年からは「完璧にこっちが主流になる」と自信を持って発言しているが、じっさい02年にはデジタルカメラは出荷台数で銀塩を追い抜いたのだ。

IT革命

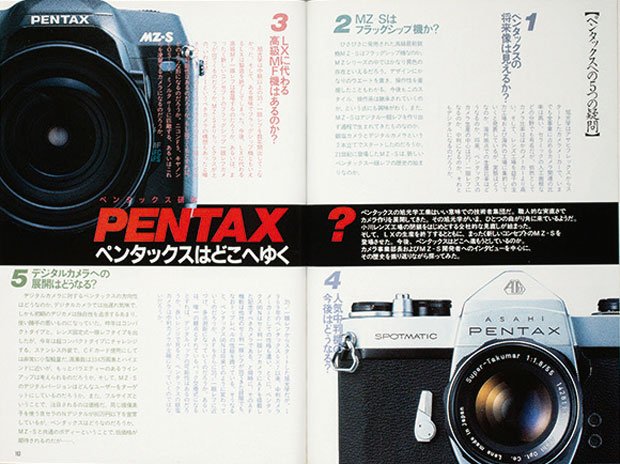

銀塩からデジタルへの置き換えは不可避としても、それがどの程度、どれほどの速度で進むのかについて、明確な見通しを持つことは難しかった。それは01年8月号の特集「ペンタックスはどこへゆく」に如実に表れている。

旭光学工業は、コンパクトから中判までのラインアップを持ち、売り上げの60%を占めるなどカメラ事業への依存度が高かった。この年はそれが落ち込み、事業所の閉鎖や生産拠点の集約化を決定。80(昭和55)年に発売された、ロングセラーのPENTAXLXの製造中止も発表した。

特集では、同社のカメラ事業部長大倉善市が、那和秀峻のインタビューに答え、フィリップス社製35ミリ判フルサイズの600万画素CCDを使った一眼レフを開発中だが、相当高額な製品になると語っている。コンシューマー向けの製品が多い旭光学工業にとって、それは「正直言ってマーケティングという意味では想像がつかない」ものだった。

この取材の数カ月後に同社は開発の中止を告知し、同センサーを使った初のフルサイズ一眼レフは、02年に京セラから80万円で販売されたCONTAXNDIGITALになる。旭光学工業は、コンパクト機のデジタル化路線を進めていく。

プロ用の機材に関しては、キヤノンとニコンという、資力も技術もある2大メーカーがリードした。キヤノンは98年にEOS D2000(200万画素)を、ニコンは99年にニコンD1(266万画素)を発売。価格は先に発売された前者が198万円に対して、後者は65万円と低く抑えられている。デジタルカメラの価格競争も激しさを増していた。

こうしたハイエンド機の登場で、報道の世界のデジタル化は加速度的に進んだ。その現状は、00年7月号の特集「デジタル報道写真最前線朝日新聞写真部員に密着取材」で赤城が紹介している。新聞社の写真部ではいまやこの両機をメイン機材として、撮影したデータをパソコンに取り込みPHSから送信するのが一般的で、銀塩カメラは記録用のフォローとして使用する程度しか担っていないという内容だった。デジタルカメラの標準化で、新聞はテレビに勝るとも劣らない速報性を持った、と赤城は書いている。

ただ、速報性の比較対象自体がすでに変わり始めていたようだ。この年は、日本政府が「e-Japan構想」を発表し、高速インターネット網の整備を急速に進めていた。いわゆる「IT革命」の真っただ中で、従来のマスコミはポータルサイトや検索エンジン、あるいは企業や個人のさまざまなホームページと競合する状況が生まれつつあった。本誌の情報欄では、それととともに写真ビジネスの形態さえ変わりつつあることも報じている。

たとえば00年11月号では「ネットで展開している大規模な写真流通と自衛策を講じる写真家」という題で、アメリカの大手ストックフォトエージェンシーであるゲッティイメージズとコービスがインターネット上で安価に写真を流通させ、フリーの写真家の脅威となり始めたと伝えている。そして記事の筆者は次のように警告した。