大動脈が膨らんで瘤のようになる大動脈瘤は、破裂すると命にかかわる。しかし、瘤が破裂するまでは時間があり、自覚症状はほとんど出ない。何らかのきっかけで発見されても、治療にはリスクも伴うため、治療のタイミングを見極めることが大切だ。週刊朝日ムック『新「名医」の最新治療2020』では、大動脈瘤の原因や経過観察について、専門医に取材した。

* * *

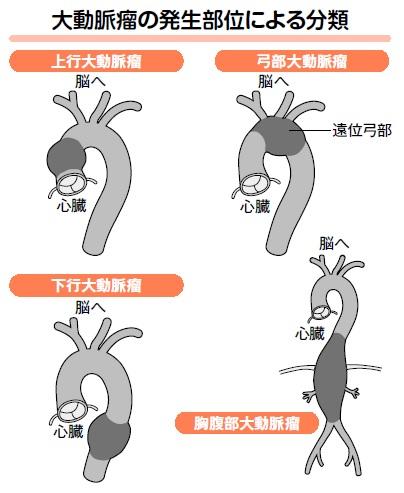

大動脈とは、心臓の上部から上に向かって出て、Uターンして下に向かい腹部に達する、からだで一番太い血管のことである。その中で、上に向かうのが上行大動脈、Uターンの部分が弓部大動脈、下に向かうのが下行大動脈(以上が胸部大動脈)、そして腹部大動脈につながる。

これらの大動脈の直径は通常2~3センチだが、それ以上に瘤のように膨らんでしまうのが大動脈瘤である。

動脈硬化が進むと硬く、もろくなるのは、脳や心臓の細い血管でも、からだの中心を通る太い血管・大動脈でも同じである。しかし、細い血管は動脈硬化によってより細くなって詰まるのに対して、大動脈では逆に膨らんで瘤ができる。

瘤ができやすい部位について、川崎幸病院院長の山本晋医師が説明する。

「日本人の場合、理由は明らかではありませんが、心臓から遠いほうの弓部である遠位弓部に瘤ができるケースが圧倒的に多いのが現状です。次いで下行大動脈が多く、上行大動脈には少ないといえるでしょう」

なぜ大動脈が膨らむのか。慶応義塾大学病院心臓血管外科教授の志水秀行医師の解説はこうだ。

「生まれつきの血管の性質や感染症による場合などもありますが、ほとんどは動脈硬化によってもろくなった血管が、血圧によって膨れたものです。いったん膨らみ始めた血管は、進み方に差があるものの膨らみ続け、自然に元の太さに戻ることはありません」

また、志水医師によると血管にかかる力は「血圧×血管の太さ」でおおよその計算ができるという。

「血管が太くなるほど血管にかかる力が大きくなるため、病状が進むほど急速に悪化する(太くなる)ことになります」(志水医師)