できるだけ人の助けを借りず、元気に長生きするためにカギとなるのが「かむ力」。年齢とともに衰える傾向があるが、それに歯止めをかけるのが「第二の永久歯」と呼ばれるインプラントだ。その最新情報などをまとめた学会公式本『「かめる幸せ」をとり戻す』(朝日新聞出版)が刊行された。

* * *

日本人の平均寿命は、女性87.45歳、男性81.41歳(2019年)。高齢化がますます進む中で課題となるのが、健康で自立して生きられる「健康寿命」を延ばすことだ。介護を必要とせず、元気に長生きすることを望む人は多いだろう。

その健康寿命を左右するといわれているのが「かむ力」だ。さまざまな研究から「残っている歯が多い人ほど食事を『おいしい』と感じる」「残っている歯の数が少ないと認知症の発症リスクが高まる」「口の機能が低下するとサルコペニア(筋力低下)のリスクが高まる」など、歯が健康寿命に影響を及ぼすことがわかっている。

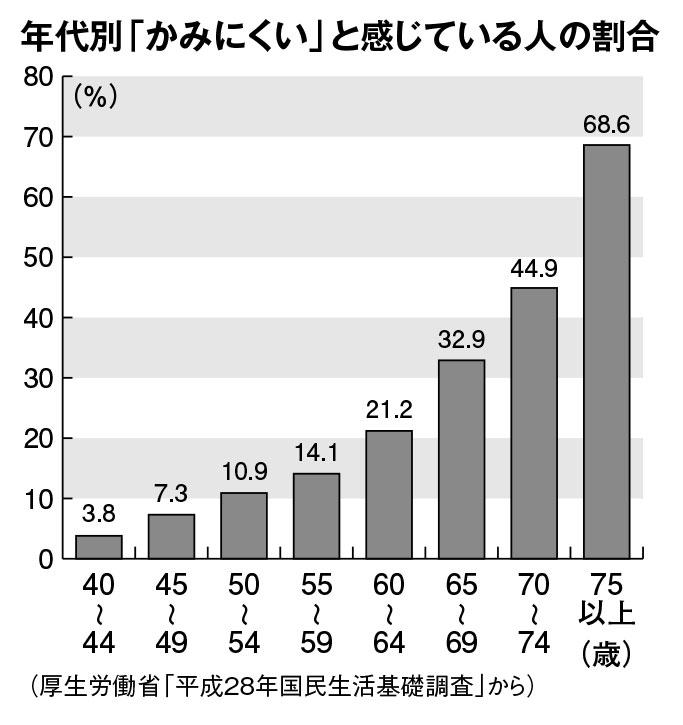

しかし、高齢になるほど「かみにくい」と感じる人は増え、75歳以上では68.6%の人が「かみにくい」と感じている(「国民生活基礎調査」厚生労働省、16年)。50代前半では10.9%なので、50代から70代にかけての20年ほどの間に「かむ」ことに不満を感じる人が6倍以上に増えている。公益社団法人日本口腔インプラント学会理事長の宮崎隆歯科医師はこう話す。

「人生100年時代といわれるいま、50代以降の人生後半戦では、『かむ力』が、健康寿命を延ばすうえでの決め手となるのです」

かむ力が低下する大きな原因となるのが、歯を失うことだ。多くの人が年を重ねるうちにむし歯や歯周病によって、歯を失っていく。歯は、たとえ1本でも失ったまま放置すると、口の中にさまざまな変化が起こる。歯並びやかみ合わせが崩れ、かみにくくなるほか、むし歯や歯周病のリスクが高まり、歯をさらに失う危険性が出てくるのだ。

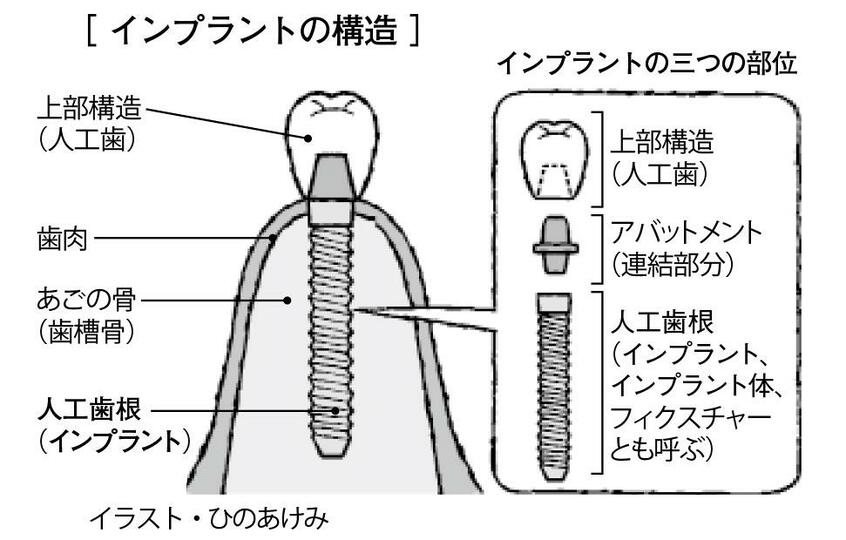

現在、歯を補う方法の選択肢は、「入れ歯」「ブリッジ」「インプラント」の三つ。どれも人工歯を補う治療だが、それを口の中に固定する方法が異なる。