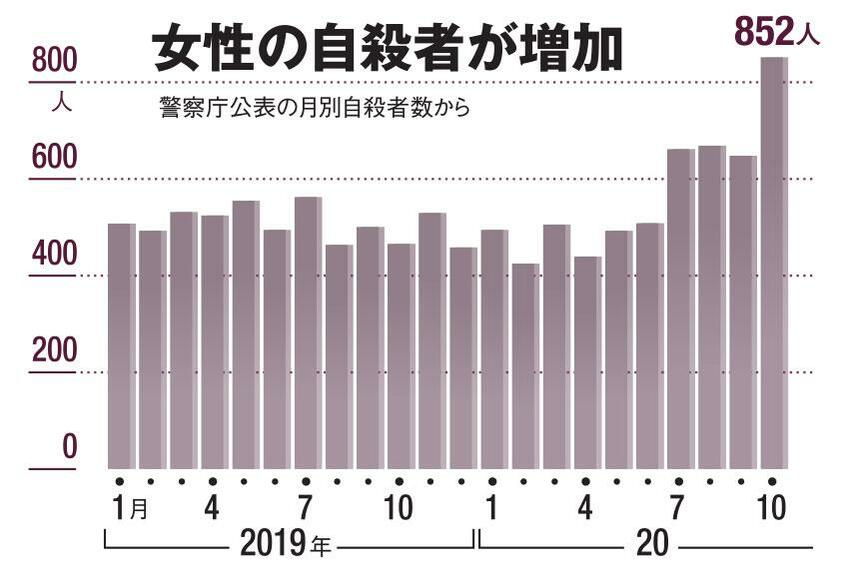

新型コロナの感染拡大の長期化による影響は、若者の自殺の増加としても表れ始めている。そんな中、新潟県では若者の自殺リスクを可視化するシステムの導入を進めている。AERA 2020年12月21日号で掲載された記事を紹介。

* * *

若者の自殺対策も急務だ。8月には前年の倍以上の58人の中高生が自ら亡くなった。特に女子は6倍にも増えている。

思春期は、実はうつ症状や統合失調症などの精神疾患の発症のピークで、心の不調を抱えることも珍しくないが、周囲の大人にそうした知識がなく、見過ごしてしまうことが少なくない。

そうした中、子どもの自殺リスクを見つけるための評価システムが開発され、新潟県内の高校などで導入が始まっている。

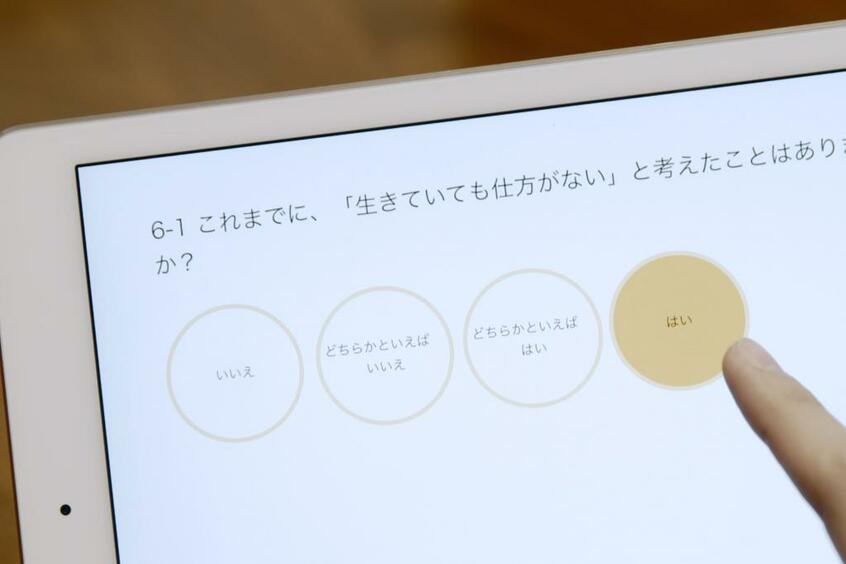

「RAMPS」と名付けられたこのシステムは、帝京大学医学部助教で東京大学研究員の北川裕子さんらが開発。保健室来室時や健康診断の際に、タブレット端末やスマートフォンで質問に回答してもらうことで、自殺リスクや心身の不調が自動で可視化される。回答時間も把握でき、どの回答にどのくらい時間をかけていたかを見て、生徒の心の揺れ動きも把握できる。

「研究では助けを必要とする子ほど『助けて』と言わないことがわかっています。積極的に手を差し伸べなければ、自殺の危機にある若者を救えない。RAMPSで『助けて』と言うチャンスを作りたい」(北川さん)

新潟県がRAMPSを導入したきっかけは、17年度に前年の2.5倍となる10人の中高生が亡くなったことだ。18年度に10校で導入。20年度には33校に広がっている。RAMPSを活用し、「全く問題がない」と思われていた生徒に自殺リスクがあったケースも複数報告されている。ある男子生徒について、RAMPSを通じて自殺を試みた経験があったことが初めて明らかになり、養護教諭が回答を元に話を聞くと、受験のプレッシャーや部活などの負担に悩んでいたことがわかった。保護者にも回答結果を共有し、精神科も受診。希望の大学へ入学も果たした。

導入当時の新潟県教育庁の担当者で、現在は三条商業高校の校長の磯邉一幸さんは、「自殺のリスクを客観的に評価し可視化することで、教員間や保護者が同じ危機感を共有できる。高校生は揺れ動く時期で、コロナでさらに先が見通しにくく、将来への不安を感じる生徒も増えている。サインを見逃さず、保護者や医療や福祉など地域とも連携していきたい」。

(編集部・深澤友紀)

※AERA 2020年12月21日号より抜粋