元朝日新聞記者でアフロヘア-がトレードマークの稲垣えみ子さんが「AERA」で連載する「アフロ画報」をお届けします。50歳を過ぎ、思い切って早期退職。新たな生活へと飛び出した日々に起こる出来事から、人とのふれあい、思い出などをつづります。

* * *

実家での老父との二人正月で、良かったなと思ったのは、父が案外元気だったこと。

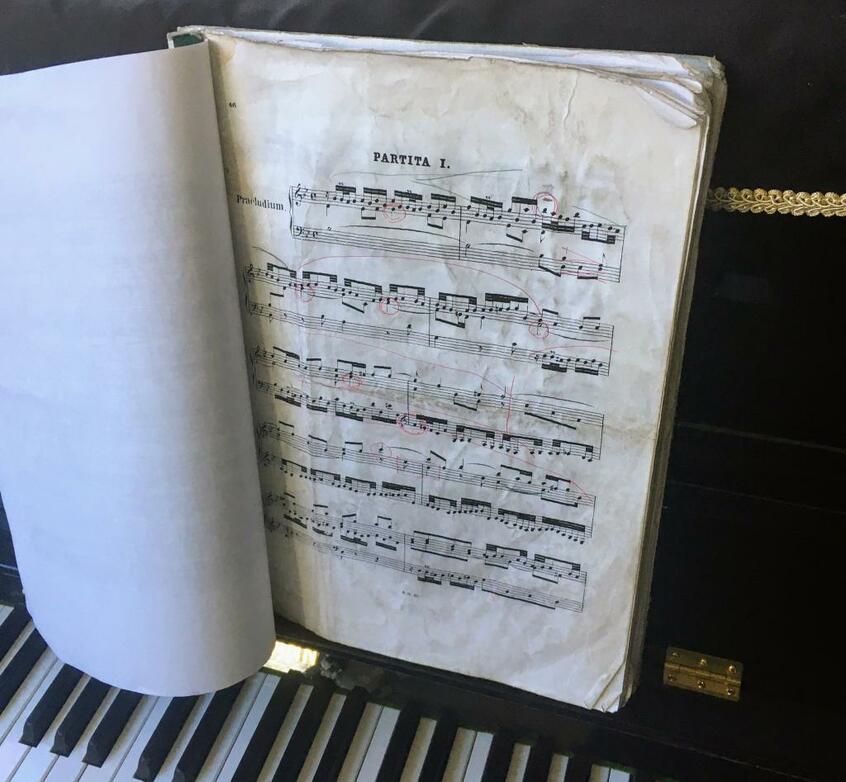

原因は一つ。最近通い始めたデイサービスを心待ちにしているのだ。音楽を中心に据えた施設で、ピアノの伴奏で声を合わせ皆で歌う。長年合唱をやってきた父はそれが楽しくてたまらないらしい。「やっぱり皆でハモるのはいいねえ」「感心するのは、皆ちゃんと声が出るんだよ」。毎回、季節や行事に合わせて歌が用意されているそうだ。「我々、実は驚くほど歌をたくさん知っているんだね」

歌うということが、これほどの影響を人に与えるのだということに改めて驚く。

父は二つの合唱団に所属し練習に通っていた。それがコロナで一変。何しろ合唱とは三密である。練習はすべて中断、期間が長引くにつれ父はうつ状態になった。そうなってみて初めて、合唱がいかに父の健康を支えていたかを痛感した。週3回、約束の時間に家を出て自転車や電車で移動し、何時間も立って腹から声を出すのだから運動量だけでも半端ではない。健康のため歩かなきゃと忠告しても山のように動かぬ父だが、合唱となれば話は別なのだ。

改めて、歌って何なのだろうと思う。

実家ではテレビをよく見た。我が家にはテレビがないゆえ1年ぶりのテレビは実に新鮮だった。中でも印象に残ったのが紅白歌合戦である。

そもそも紅白といえば嫌いな番組の中でもぶっちぎりトップ。膨大な予算をかけた大騒ぎと感動の過剰演出は、豊かに見える世の中も自分も案外空っぽなのだとゾワゾワさせられる時間でしかなかった。でも今回は違った。無観客でスタジオから孤独に届けられた歌には、見栄も損得も虚飾も排除した「歌」だけがあった。歌を不要不急とされた歌い手たちが、それでもなぜ歌うのかという答えを必死に届けようとしていた。で、そこには確かに「何か」があったのだ。

なるほど苦難の時こそ人は大切なものを見極めるのだと思ったら少し涙が出た。で、私にとってそれは何だろう?

稲垣えみ子(いながき・えみこ)/1965年生まれ。元朝日新聞記者。超節電生活。近著2冊『アフロえみ子の四季の食卓』(マガジンハウス)、『人生はどこでもドア リヨンの14日間』(東洋経済新報社)を刊行

※AERA 2021年1月25日号