最近10年で作成件数が約4割増えた公正証書遺言をめぐり、問題を指摘する声が上がっている。遺言する側が認知症の場合だ。子どもの一人が、親の判断能力の衰えにつけ込んで自分に有利なように遺言を書かせ、遺産を独占してしまう。知っておきたい遺言書の「落とし穴」と対策を紹介する。

* * *

長女の知子さん(仮名)は、母を亡くした後に公正証書遺言の存在を知った。「不動産を含むすべての財産は次女に与える」と書かれていた。

作成日は亡くなる1年前。知子さんは、母と同じ敷地で暮らしていた。一方、妹は認知症の母の世話をすると言って、4、5年前から実家に出入りしていた。母にこんなものを作らせていたとは……。知子さんは怒りを抑えられなかった。母は常々、実家は長女に相続したいと知子さんに伝えていたからだ。

法定相続人は3人。知子さんは、遺言の内容にかかわらず、相続人が請求すると最低限保障される取り分(遺留分、今回の場合は6分の1)を取り戻す裁判(遺留分侵害額請求)を起こした。争点は、妹が認知症につけ込んで母に書かせたのか、それとも母の真意なのか、遺言書作成時点での母の判断能力だ。裁判は長期化している。

これはFAS淀屋橋総合法律事務所(大阪市)の斎藤ともよ弁護士が紹介してくれた事例だ。

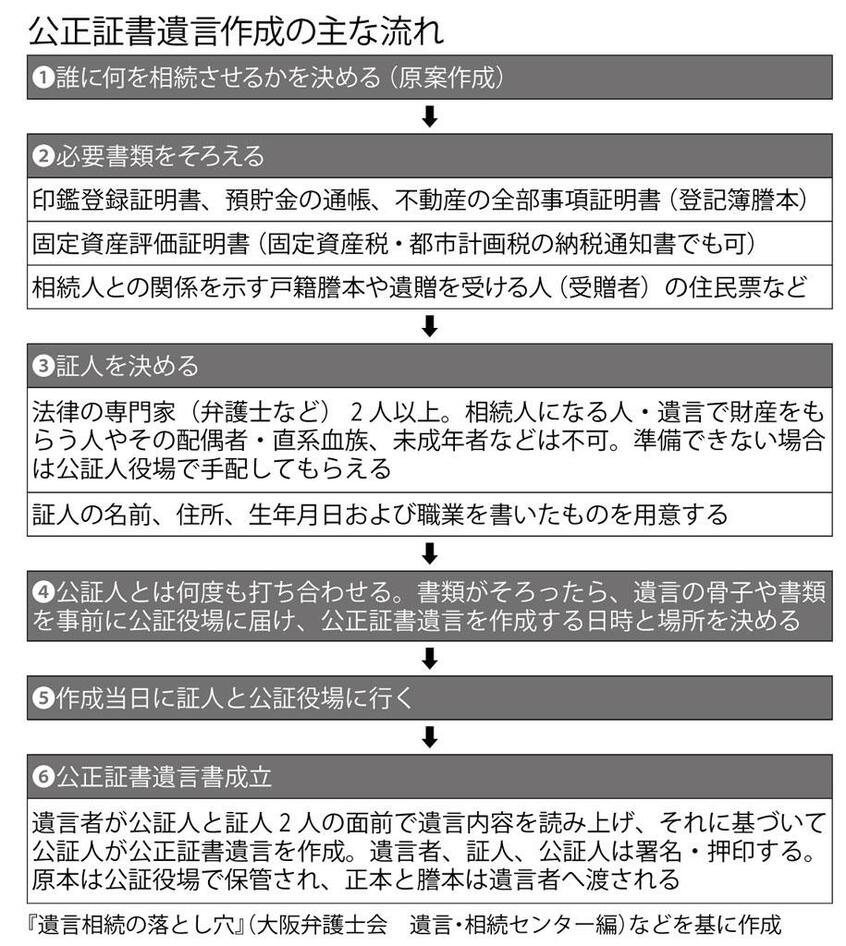

公正証書遺言とは、遺言者が公証役場に出向き、証人2人以上の立ち会いの下で口述したものを公証人が書き取って作成するもの(遺言者が病気などの場合、自宅や病室でも可)。一般的に証人になるのは弁護士や税理士、司法書士やその事務所の職員だ。専門家が作成した公文書なので、自筆証書遺言と違って家庭裁判所で遺言の状態や内容を確認する手続き(検認)は必要ない。原則20年間、公証役場に保管され、紛失や改ざん、偽造などの心配もない。

こうした確実性や昨今の終活ブームで、公正証書遺言書を残す人が増えている。日本公証人連合会によれば、2009年の7万7878件から、18年は11万471件と約1.4倍も増えた。一方で、認知症患者も急増し、25年には約700万人(65歳以上)に上ると見込まれている。