コロナ禍でリモートワークの普及が進んだことに伴い、都会を離れて郊外や地方に移住することに興味を持つ人が増えているという。どうせ暮らすならお買い得な町に住みたいところ。そのために必要な要件の一つは、災害への強さだろう。大地震はいつ起きるかわからないし、近年は気候変動の影響で洪水や浸水の被害も増えた。

* * *

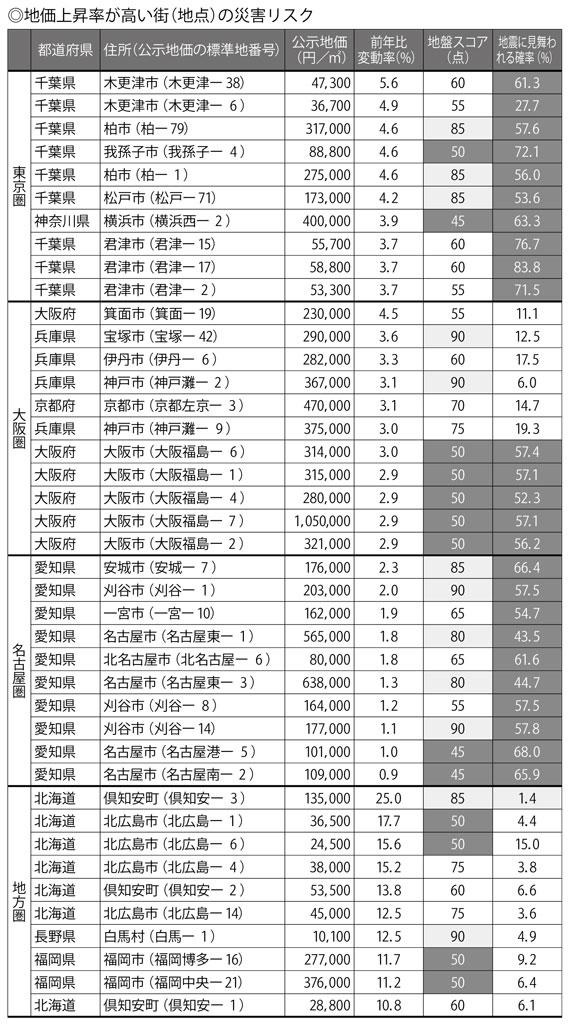

今回、前年に比べ公示地価の上昇率が大きかった地点や、移住・交流推進機構やリクルート住まいカンパニー、大東建託などの移住に関する各種調査で名前が挙がる「人気エリア」の災害リスクを調べた。分析には地盤調査を手がける地盤ネットホールディングス(HD)の「地盤カルテ」と、防災科学技術研究所のサイト「地震ハザードステーション」を使った。

地盤カルテは、調べたい土地の住所を入力すると、その土地の災害リスクが100点満点のスコアで示される。目安として80点以上が「安心」、55~75点が「普通」、50点以下が「要注意」の水準だという。

「スコアは地盤改良工事率、浸水リスク、地震による揺れやすさ、土砂災害リスク、液状化リスクの五つの指標で総合評価した結果を数値化したものです。各指標の内訳もわかり、土地ごとの特徴も把握できる」(地盤ネットHDの担当者)

一方、地震ハザードステーションは、その土地が今後30年以内に強い地震に見舞われる確率をはじき出す。約1千年に1度の割合で起きる水準を示す3%以上で「高い」とされ、約100年に1度に相当する26%以上は最高レベルのリスクという位置づけだ。今回は「今後30年以内に震度6弱以上の地震に見舞われる確率」を調べた。

調査の結果、値上がり幅が大きいのに災害リスクの高そうな土地や、地価が安いのに災害に強そうな土地が浮上した。

象徴的なのが、東京圏の住宅地で公示地価上昇率トップだった千葉県木更津市だ。東京湾アクアラインを使って都心や対岸の横浜・川崎に出やすく、新しい住宅や商業施設の開発が進んで人の流入も増えている。もともと神奈川に比べて地価も割安で、値上がり幅も大きくなったと思われる。