元朝日新聞記者でアフロヘアーがトレードマークの稲垣えみ子さんが「AERA」で連載する「アフロ画報」をお届けします。50歳を過ぎ、思い切って早期退職。新たな生活へと飛び出した日々に起こる出来事から、人とのふれあい、思い出などをつづります。

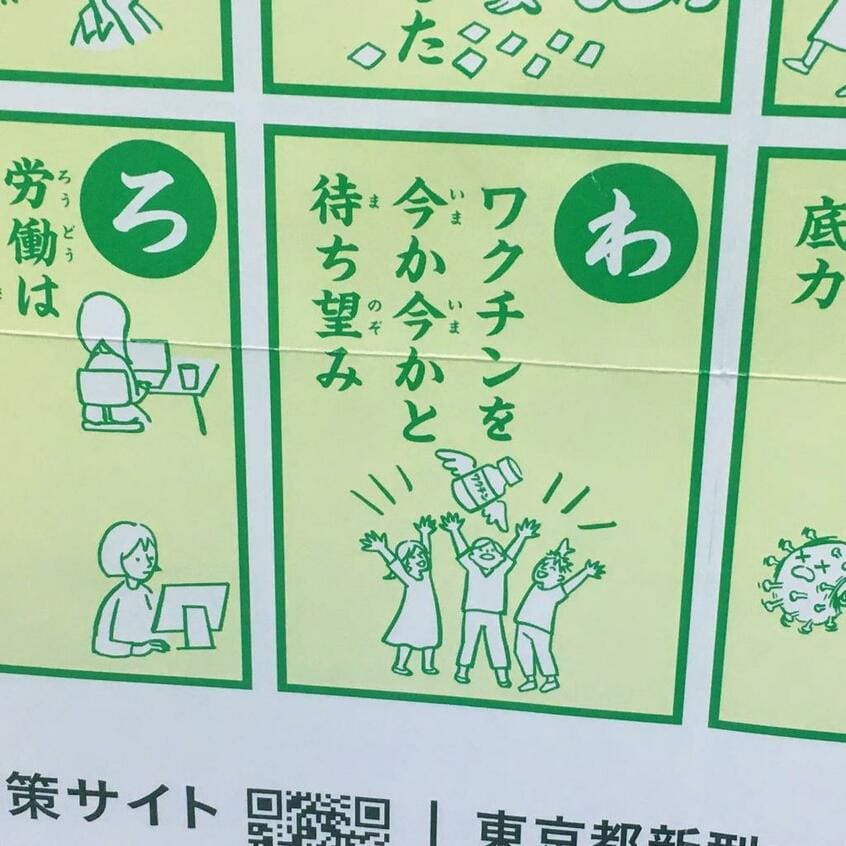

【写真】稲垣さんが駅で見かけた「ウィズコロナ東京かるた」のポスター

* * *

緊急事態宣言下の五輪というまさかの事態が冗談ではなくなった。IOC幹部が開催可能と発言したとか。

ところで私が住む東京では、いまも「不要不急の外出自粛」が呼びかけられている。去年の今頃も同様。つまりは程度の波はあれど、もう1年以上我らはこのようなプレッシャーの下に暮らしている。

この間、この「不要不急」という言葉に、多かれ少なかれ多くの人が悩み、もがき、傷ついてきた。

エンタメ業、観光業、飲食業などで働く人は仕事(人生)そのものを否定された。それだけじゃない。感染を広げてはいけない、命を守る行動をとらなくてはと、多くの人が不要不急の範囲を危険水域ギリギリまで広げた。近所の散歩、顔見知りとの立ち話、仲間が集うサークル活動、老いた親との面会……人の心身の健康とは、そのような何気ない日々の活動に支えられているのだとこれほど痛感したこともない。それでも多くの人がそれを諦めたのは、誰かの命を守るための、自分の命を削る行動だったと思う。そのようにして我らはこの1年間を生きてきた。

で、そんな中で「五輪だけは不要不急じゃない」というのは、一体どういう論理なのだろうか。

組織委員会の橋本会長は、五輪開催のための医療関係者の確保は通常医療に支障ない範囲で行うという。一部では医療崩壊が起きワクチン接種の人材も不足している中、そんな貴重な関係者がいるのなら是非通常医療に回していただきたいと切に思うがそれは素人考えなのか。選手にはワクチンを無料接種するので安全安心というのも論点がずれているように思える。弱い人を優先し公平にワクチンが行き渡ること以外のどこに安全安心が存在するのだろう。

個人的に一番危惧しているのは、万一強行開催されたら、祭りの後に「不要不急の外出を控えろ」と言われても「ケッ」という気持ちを抑えられないであろう自分。五輪で人々の絆を取り戻すと丸川担当相は言ったそうだが、私が恐れるのは決定的な分断である。

稲垣えみ子(いながき・えみこ)/1965年生まれ。元朝日新聞記者。超節電生活。近著2冊『アフロえみ子の四季の食卓』(マガジンハウス)、『人生はどこでもドア リヨンの14日間』(東洋経済新報社)を刊行

※AERA 2021年6月7日号