朝の通勤電車に乗らずにホームの反対側の下り電車に乗ってしまいたい。それを実行した40歳の会社員男性が小説『ワンダーランド急行』(荻原浩、日本経済新聞出版 2090円・税込み)の主人公だ。

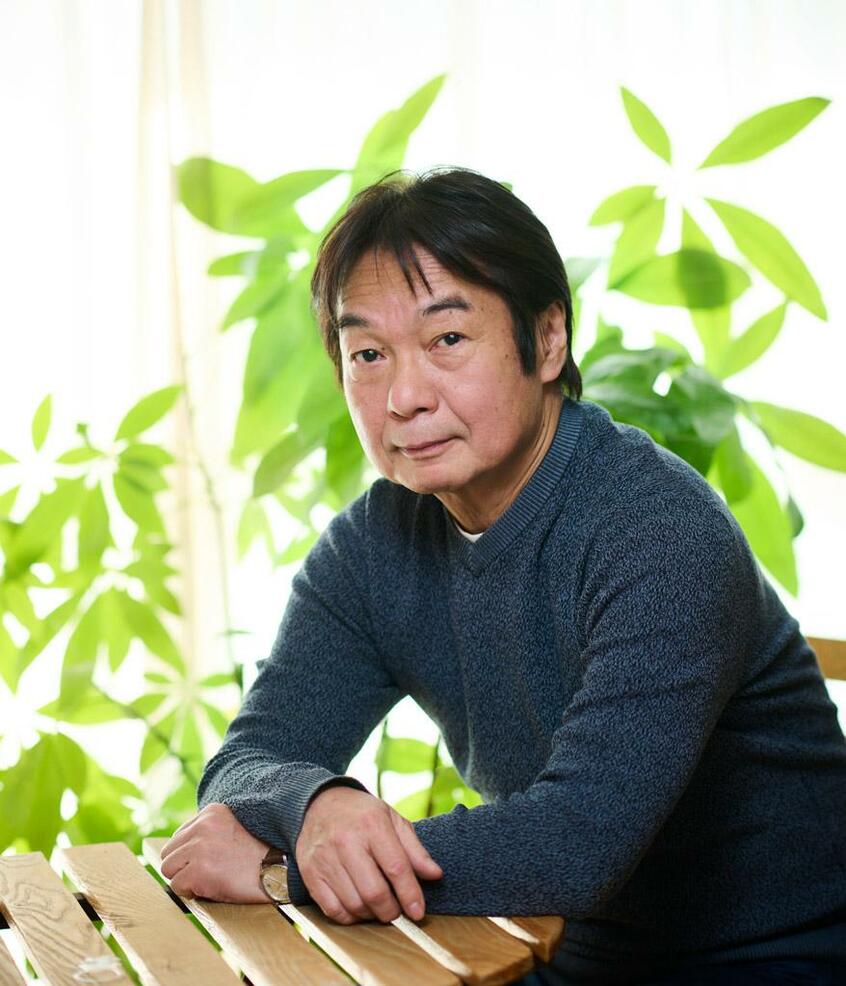

「僕もサラリーマン時代に会社に行きたくないときがありました。京浜急行の沿線だったので下り電車に乗ると海に行ける。実際に行ったことはなかったんですけど」

会社をサボった男は郊外の終着駅から山に登る。ビールを飲み、昼寝して下りてくると誰もマスクをしていない。新型コロナウイルスがないばかりか、なぜか牛肉を食べる人がいない異世界に迷い込んでいた。

現代小説の書き手として荻原さんはいつかコロナについて書かなくてはと考えていた。

「街でみんながマスクをしている光景が現実とは思えなくて、アメリカの同時多発テロや東日本大震災の映像を見たときと同じ感覚に襲われました。これは異世界だ、この異世界を書いてみようと思いました」

男が家に帰ると妻は同じ人のようでいて話が噛み合わないし、牛の観音様を祀る宗教団体に入っている。元の世界に戻ろうと再び山に登るのだが、今度はまた別の世界に行ってしまう。

「ワンダーランド急行」という楽しげな題名とは裏腹に、マスク警察、独裁社会と、ホラーな世界が次々に現れ、牛肉と環境、宗教など現実の話題が先取りされている。