「都市は物価が高く生活費がかかり、地方は物価が低いので生活費も安いといわれてきました。しかし、調査からは東京で暮らすのも沖縄で暮らすのも、ほぼ差がないことがわかりました」

例えば、住居費は都市では高く地方は低い。だが、都市は電車やバスなど公共交通機関が発達しているため移動にあまりお金がかからない。反対に、地方は家賃が安く済むかわりに自動車がないと生活が成り立たず、車の維持費がかかる。その結果、総額の最低生計費は同じ水準になってくるという。

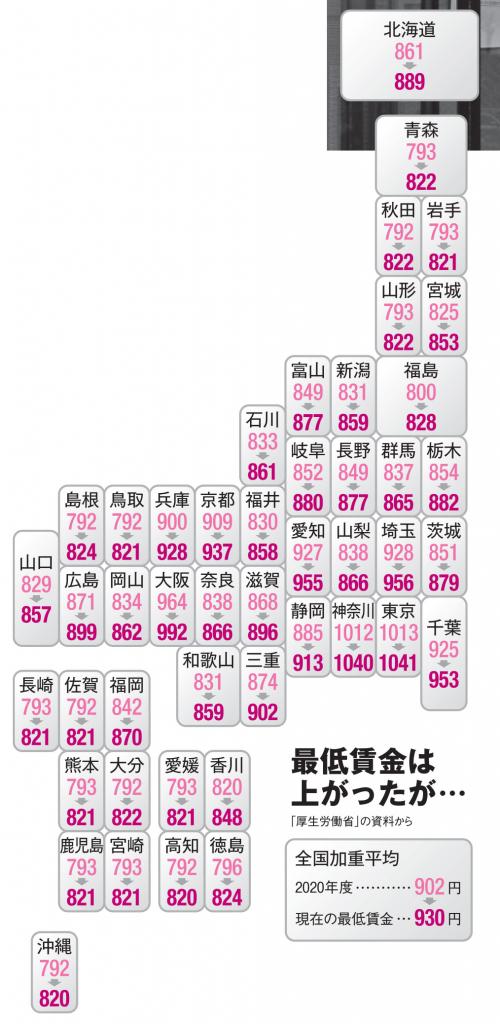

「都道府県別に格差づけられた最低賃金は、経済の地域間格差を生み、若者の地方から都市への人口流出を招いています。これを防ぐためにも、最低賃金を全国一律で1500円以上にする必要があります」(中澤氏)

賃金に詳しい都留文科大学の後藤道夫名誉教授は、大事なことは最低賃金を1500円に上げることで、正社員女性の低賃金労働者の平均賃金アップにもつながることだと語る。

「日本型雇用は男性が世帯主の労働者を対象としています。そのため女性は正社員でも賃金が低くなっています。例えば、20年の最低賃金の1.3倍未満で働く低賃金労働の正社員の割合は、男性の8.1%に対して女性は17.8%と、2倍以上の差があります。また時給1500円未満で働く人の割合は、女性正社員で49.8%にのぼります。最低賃金が上がれば、最低賃金に近い上の額の賃金も上昇圧力を受けます。そのため、最低賃金のアップは『最低賃金+α』で働く人たちの賃金も上げる可能性が高いのです」

■最低賃金を上げても雇用は減らない

10月11日。今年のノーベル経済学賞は、「最低賃金と雇用」の因果関係を調べた米カリフォルニア大バークリー校のデビッド・カード教授らが受賞した。「最低賃金の引き上げは雇用減少を招く」とする経済学の通説を、カード氏は1990年初頭の研究で覆し、賃金の上昇は必ずしも雇用減少につながらないことを明らかにした。