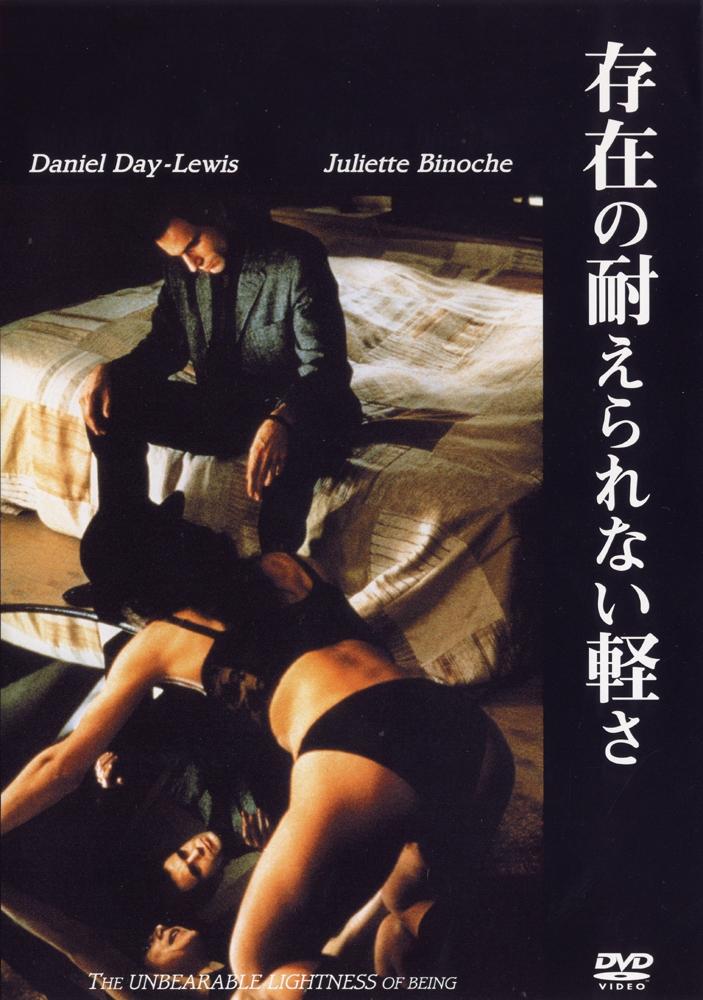

対して、外からロシアを描いた映画というのが、「存在の耐えられない軽さ」。冷戦時代のチェコスロバキアを舞台に、1968年に起きた民主化運動「プラハの春」を題材にした恋愛映画。愛と性が重要な要素だが、体制とイデオロギーに人間性が削られる時代の痛みを描く。

「主人公と妻は、ソ連の支配と共産独裁に抗いながら自国で土にまみれる農夫になりますが、二人は交通事故で亡くなります。映画はフィクションを超えた、東欧共有の現実であることを示しています」(同)

■「ほとんど幸せ」の正体

小説でロシアを知るのにオススメの作品はどれか。まず祝田さんが挙げるのが、『イワン・デニーソヴィチの一日』。イワン・デニーソヴィチという男の、3653日に及ぶ強制収容所での生活を描いた作品だ。

「300ページ近いこの小説に章立てはありません。零下40度の強制収容所に収容された、イワン・デニーソヴィチの午前5時の起床に始まる一日が、一つの章です」

強制収容所では失業もない。食べ物はあり、たばこも買える。イワンは、まるでカメレオンのように環境に順応する。イワンは言う。「毎日がほとんど幸せな一日」。しかし、と祝田さん。

「イワン・デニーソヴィチの一日とは何か。それは命令と順応にかしずく、思考停止の生き物になること。それが『ほとんど幸せ』の正体。作者の時代への痛烈な皮肉です」

祝田さんはロシアの中には普遍的なものがあり、それが国民にとって何なのかということが小説を読むことでわかるという。

『トルストイの生涯』もそんな一冊。ロシアの文豪トルストイが自分自身を、またロシアという国をどのように見つめていたのかの確認作業を、若いころトルストイに励まされた作者が記す。祝田さんは言う。

「トルストイはクリミア戦争(1853~56年)に将校として従軍しますが、ロシアが惨敗します。その悲惨さから彼は、戦争だけでなく革命であれ何であれ、暴力を伴うものには頑として反対する『非暴力』を唱えるようになります。本作は、トルストイ論を超えた、国家とは何か、人間とは何かを思索する良書。古典ではありません」

(編集部・野村昌二)