医療分野の国際比較に詳しい真野氏は、諸外国と比較することで日本の医療費の特徴が浮き彫りになると説明する。

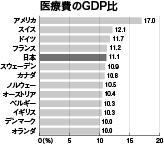

「OECD(経済協力開発機構)加盟国の医療費の対GDP比(下のグラフ)を見ると、最も多いのがアメリカの17%で、突出しています。日本は5位ですが、2位以下は大差ありません。伸び率は減速していますが、医療費は増加傾向にあります。OECDの推計によると、日本の国民医療費は30年度には15年度の42兆3644億円より12%上昇し、47兆円を超えると見込まれています」

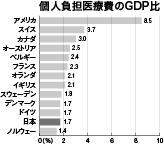

一方で、医療費の個人負担割合が少ないのも日本の特徴だ。個人負担医療費の対GDP比(下のグラフ)では、日本は1・7%と非常に低い数値となっている。

「これは日本の国民皆保険制度によるものです。1958年に国民健康保険法が制定されて以来、日本ではすべての国民が何らかの公的医療保険に加入しており、医療費の負担割合は現在、原則として3割となっています。3割負担に対する不満の声を聞くこともありますが、世界的に見れば低い個人負担で高レベルの医療を受けられるのです。さらに、他国と比べて保険適用範囲が広いことも、高度な医療を安い医療費で受けられる要因となっています。しかしながら、医療費の増加により社会保険料の自己負担額が年々上昇し、このままでは国民皆保険制度の存続が危ぶまれる事態になっています」

さらに真野氏は、費用対効果の高い日本の医療の要因として、医師の「薄給」を指摘する。

2019年に公表された厚生労働省「第22回医療経済実態調査」によると、勤務医の平均年収は賞与込みで1490万円。一般的な会社員に比べれば高額だが、米国の医師と比べると格差は大きいという。

「アメリカの専門医の平均年収は、循環器科や整形外科などでは6千万円を超えます。比較的年収の低い精神科医でも約2800万円と、日本の2倍です。日本の医師の勤務時間は世界でも群を抜いていますから、時間給に換算すると格差はさらに拡大します」