受験生を呼び戻すべく、教職員らは一丸となって入試制度の改善に取り組んだ。まず取り入れたのが、併願時の受験料負担を軽減する「クロスエントリー」という仕組みだ。多くの大学では1学部受験すると3万円、2学部なら6万円……と受けた学部の数だけ受験料を徴収する方式を取っているが、これを覆し「同じ試験日であれば、何学科併願しても受験料は1学科分」とした。

2019年入試では窓口での受付を廃止し、試験前日の午前11時までインターネットから出願ができる仕組みも取り入れた。考案したのは日下部さんだ。「予備校で働いていた時代に、受験生の進学相談に乗った経験が活かされた」と話す。

「何千人もの受験生から話を聞く中で、試験を迎える時期の受験生がどんな心理で、どんな動き方をするのか、理解できるようになりました。例えば国公立大の志望者は、共通テストの結果が出た後で『思うような点数が取れなかったから、私大も受けてみよう』と考えることが多い。それなら、試験直前であっても出願ができる方が、受験生にとっても助かるだろうと思ったんです」(日下部さん)

21年の入試では、新型コロナウイルスの感染拡大による経済情勢悪化を踏まえ、共通テスト利用入試の検定料免除に踏み切った。大学にとって受験料は大きな収入源の一つであるはずだが、日下部さんはこう話す。

「大学独自の試験は問題作成や会場使用料など一定の負担があります。一方、共通テスト利用入試の場合にかかるのは大学入試センターへの手数料や人件費くらい。それなら受験料収入に頼るのはやめてしまおう、というが経営陣の判断でした。入学定員を満たすことができるのならば、本来はそこで得られる収入の範囲で大学運営をすべきだということです」

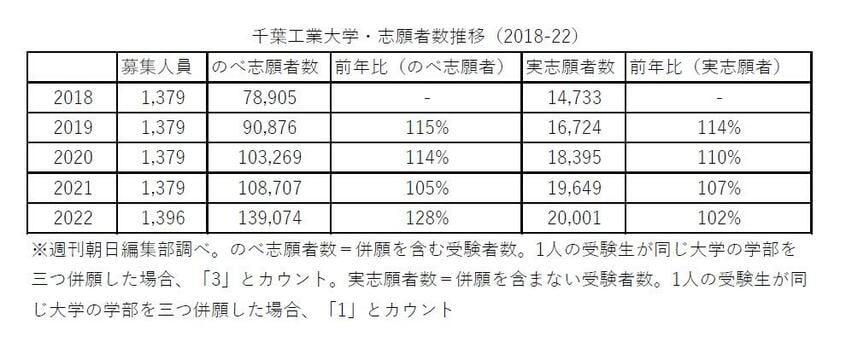

結果、21年の入試で同大学の併願を含むのべ志願者数は前年と比べて105%、併願を含まない実志願者数は107%に上昇(「週刊朝日」調べ)。多くの私大が志願者を減らす中、後者では全国首位となった。検定料免除は当初、21年限りの特例措置だったが、好評を博したことから、22年の入試でも同じ制度を継続している。