小・中・高における不登校児童生徒数は年々増加しています。文部科学省の調査によると、2019年度は23万1327人と過去最多を更新しました。不登校はけっしてめずらしいことではなく、どんな子であっても不登校になる可能性はあると言えるでしょう。

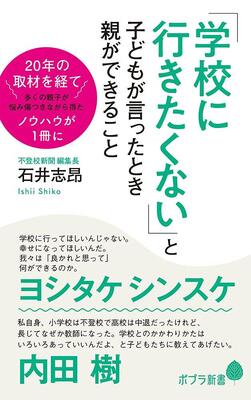

では、わが子が「学校に行きたくない」と言ったとき、親はどうすればよいのでしょうか。日本で唯一の不登校専門紙『不登校新聞』の編集長であり、自身も中学2年生のときに不登校の体験を持つ石井志昂さんが、そのノウハウを綴った著書『「学校に行きたくない」と子どもが言ったとき親ができること』を紹介します。

まず、不登校になるケースのひとつとして挙げられるのが、子どものなかでいくつものストレスが重なることです。そのため、「子どもが傷つく前に、できるだけ早く子どものSOSをキャッチして、ケアしてあげること」(本書より)が大切になります。そのうえで、もし子どもが「学校を休みたい」と深刻に言ってきたときには、やるべきことはただひとつ。

「『わかった』と言って休ませてあげてください。行きたくないという主張をまるごと受け止めてほしいのです」(本書より)

親としては「1回休んだら、そのままずるずる休み続けてしまうのではないか?」「学力、社会性、将来の仕事などは大丈夫なのだろうか?」と心配になるかもしれません。けれど、子どもが「学校に行きたくない」と周囲に伝えるときは、すでに限界ギリギリであることが多いとのこと。そのため、何かしらの不具合が重なり傷ついてしまった子どもたちの心と体を休ませることが最優先となります。「勉強はいつでもできる」と親が開き直り、「うちの子は大丈夫だ」と腹をくくっていれば、子どもは安心でき、心に栄養を与えられるといいます。子どものことを信じて「大丈夫だ」と親が笑顔でいることは、何より大きな力になるようです。

「心に栄養がたっぷりたまれば、子どもたちはいろんなことにチャレンジをして、生きる力と希望を蓄えていきます」(本書より)

事実、文部科学省の調査では、中学3年生のときに不登校を経験した子どものうち、85.1%は高校に進学していることがわかっています。小中学校で不登校になっても、その後、多くの子どもは高校に行っていると知るだけでも親として不安が軽くなるかもしれません。本書でも、不登校を経てさまざまな職業についた人たちの例が紹介されています。

そして、もし学校に通うこと自体が難しければ、フリースクールに行くのも選択肢のひとつです。現在、全国で500カ所ほどあるフリースクールは、不登校の子どもの休養の必要性を認めつつ、一人一人の状況に合った多様な学びを得られる場であると本書では説明しています。

不登校は子どもにとっても親にとっても苦痛を伴うものですが、「学校は命を削ってまで通うところではありません」と石井さんは明言します。「不登校を『回り道』と表現する人もいますが、不登校は成長のあり方のひとつ」(本書より)の言葉のとおり、もし子どもに不登校の時期が訪れたとしても「成長の一過程」と認識するだけで、親も子どももずいぶんとラクな気持ちで過ごせるかもしれません。

[文・鷺ノ宮やよい]