カメラボディーで色を操ることができるようになったいまこそ、オート任せにしない色のコントロールを学ぼう。今回は『アサヒカメラ』2020年4月号より「ホワイトバランス」の基本に絞って、記事を抜粋する。

* * *

【ホワイトバランスを知る】

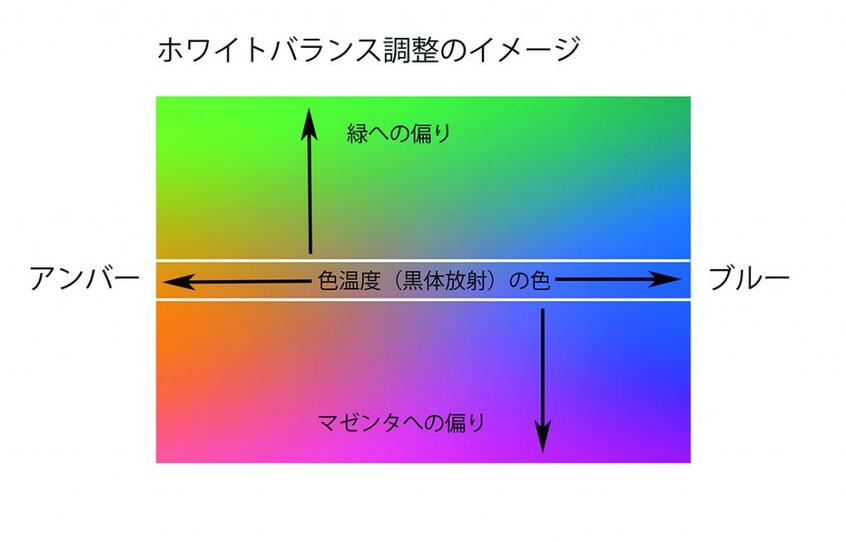

白い色のモノが、色の偏りなく白に写る状態が「ホワイトバランスが正しくとれている」状態で、白以外のモノの色も偏りなく写る状態となる。被写体を照らす光が、色温度「だけ」で表される色みならば、それにカメラ側の色温度を合わせることで実現する。その範囲で言えば「ホワイトバランスとは色温度を合わせること」という理解は間違いではない。しかし、黒体放射による色温度の色みから外れる光源もあり、またカメラ側の色再現のカラーバランスがズレている場合もある。そのような場合は、カメラ側の色温度設定と光源の色温度が一致するだけでは、ホワイトバランスが正しくとれた状態とはならない。色温度に加えて、緑やマゼンタの偏りも合わせて補正するのがホワイトバランス機能なのだ。

被写体の持つ色を正しく写す(=白を白く写す)ために、補正・調整を行うのが、正しいホワイトバランスだが、カメラのオートホワイトバランスでは「雰囲気優先」や「電球色残し」といった設定項目もある。また、白い被写体にカメラを向けて、正しいホワイトバランスをとる「カスタムホワイトバランス」機能と合わせて、そこから色をシフトさせる機能を持つものがほとんどだ。これは、狭い意味での正しいホワイトバランスが、写真撮影にとっての正解とは限らないということを意味している。そしてそこに、ホワイトバランスをマニュアルで使いこなすコツがある。

オートホワイトバランスに電灯光の赤みを残す設定があるように、色温度の軸上でのホワイトバランスのシフトは違和感を感じさせずに、温かみやクールな印象を演出させよう。対照的に、緑やマゼンタへの色のシフトは不自然さを伴うが、これも少しなら隠し味。大きく使えば独特な色の演出となる。この使いこなしがホワイトバランス攻略のポイントだ。