竹中 星郎

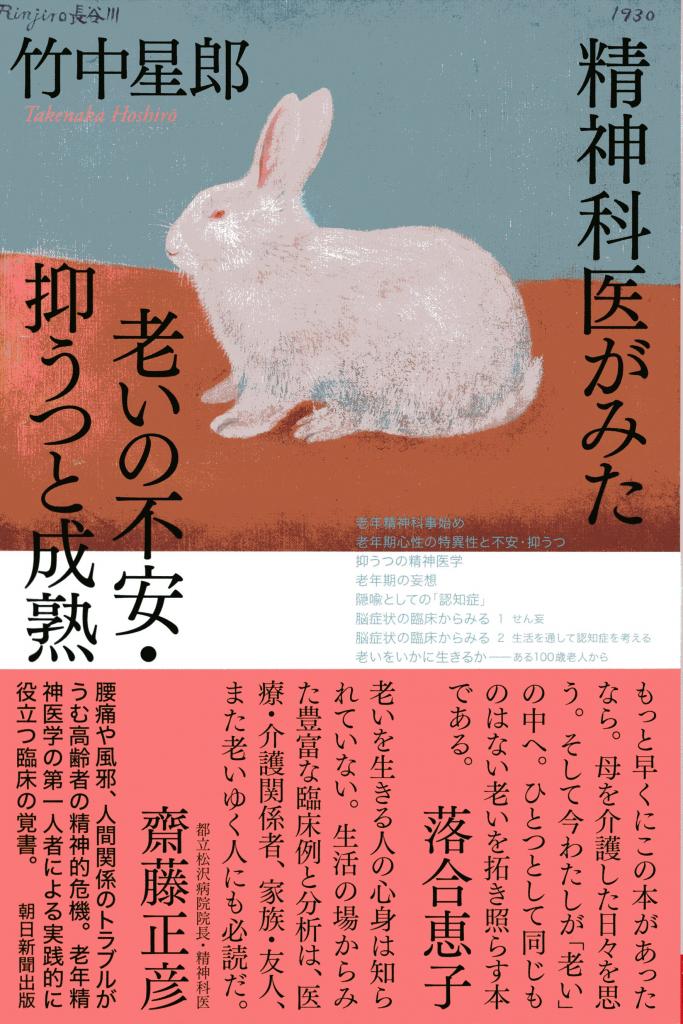

『精神科医がみた老いの不安・抑うつと成熟』竹中星郎著

朝日選書から12月10日に発売予定

本年九月に世を去った著者が、数年をかけてまとめた遺著である。著者は精神科医で、苦しむ高齢者に長く向き合って来た立場から、「老い」について、とくに「不安・抑うつ」について語っている。この主題にふさわしい著者であることは、本書の第1章「老年精神医学事始め」で書かれている、そのユニークな経歴からよくわかる。

老年精神医学という分野がヨーロッパ諸国で確立したのは1970年代で、日本でその分野の意義が認知されるようになったのは80年代の後半だ(日本老年精神医学会の発足は86年)。ところが著者は、すでに70年代末から老人医療・福祉の現場に関わり、老人の精神科医療の難しさについて経験を積んできた。認知症(ディメンティア)に関心をもって、79年から老人ホームと老人病院を併設する浴風会病院に勤務し、93年までそこで老人医療・福祉の現場に親しく接した。

輸入された老年精神医学を受け入れるときに、すでに一定の経験を踏まえ、著者なりの捉え方を培っていたことになる。精神科病院や総合病院の精神科で勤務するのとは異なり、老人の生活実態に即して医療や福祉に取り組む人たちとの協働の経験が長かった。おおかたの精神医学の専門家、とりわけ老年精神医学の専門家とは異なる視座を持ち得たのだ。

もう一つ、著者の経歴がユニークなのは、93年に浴風会病院を退職してからの歩みである。精神科病院に勤務し、管理職的な地位に就くことを潔しとしなかったのだ。それを著者は、「50歳以降は医療の第一線から退いて自分本位に生きようと思っていたことと」、医療保険の診療報酬に縛られた精神科病院の管理職になることを避けたかったからだと述べている(44-45ページ)。それだけではない。

もう一つの動機は、精神科病床をディメンティア患者に転じる施策が鮮明になったことである。私は10年余にわたってディメンティア患者が地域や家庭で暮らせるよう医療に取り組んできたが、現場の取り組みが何も反映されないことで無力感に襲われた。精神科病院には「生活」はない。ケアのノウハウもない。身体疾患への保証もない。(45ページ)

本書の基底に日本の精神科医療に対する鋭い批判と、生活の場でのケアを重んじる新しい医療への展望があることが読み取れる。