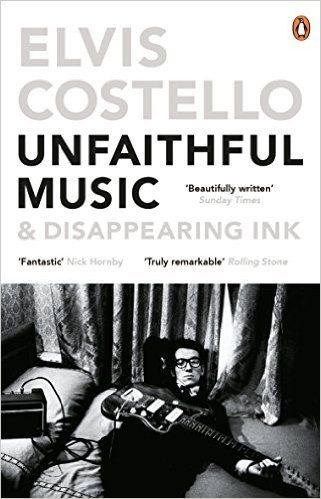

エルヴィス・コステロ著

『アンフェイスフル・ミュージック&ディスアピアリング・インク』

エルヴィス・コステロ著

●第29章 ザッツ・ホウェン・ア・スリル・ビカムズ・ア・ハートより

ポール・マッカートニーと僕が共作に取り組んでいた1987年のある日、ポールが僕に、ロンドンに行きツアー・バンドのメンバーを募るため、仕事を切り上げなければならないと言った。彼は「一緒に行くかい?」と僕を誘った。

僕たちは大型のメルセデスのバック・シートに乗り込んだ。車が走り出すと、ポールは「飲み物でもどうだい?」と言い、僕たちの間のシート・アームの引き出しを開け、スコッチ&コークを一杯飲んだ。そして上機嫌で、手巻きたばこを吸った。僕はこんな貴重な機会に、酔うわけにはいかないと思い、丁重に断った。

僕たちがリハーサル・スタジオに着くと、数人のギター奏者が待機していた。その中には、ニック・ロウのかつてのバンド仲間、ブリンズリー・シュウォーツと、シン・リジィの元メンバーもいた。僕は、面倒なことに巻き込まれないよう、空いていたピアノの椅子にそっと腰掛けた。

ドラム・キットの後ろに座っていたのは、ピート・トーマスだった。

僕はグラストンベリーのステージを降りて以来、ピートと会っていなかった。

そのステージが、僕とジ・アトラクションズのラスト・パフォーマンスになり、僕たちはそれを踏まえて、《インスタント・カーマ》のエンディングで、ギターを派手にフィードバックさせて締めくくった。

ピートは、僕とポールが共作していることを知っていたが、僕がスタジオに姿を見せたことに驚いたと思う。一方僕は、ポールがピートをドラマーとして起用する場合、違和感があった。

その夜のジャム・セッションは、まったく荒削りなものになった。ポールは主に、エディ・コクランの《トゥエンティ・フライト・ロック》やボ・ディドリーの《クラッキング・アップ》といった、ハンブルグやキャヴァーン時代から演奏していただろうロックンロールを取り上げた。

彼は、そうしたセッションを数回試みた後、ツアー・バンドを編成した。

ポールと僕は、彼のホッグ・ヒル・スタジオで書きあげていた数曲をレコーディングしはじめた。僕たちは、《マイ・ブレイヴ・フェイス》から取り掛かかり、まず僕がリード・ヴォーカルを歌い、ポールが自由にベースを弾けるよう誘導した。それは即席ヴァージョンとして、納得のいくものだった。リンダは僕たちの演奏を聴き、「ホッグ・ヒルのビートルズみたい」と冷やかした。

この一連のセッションの中で復活したものが、ポールのかつてのトレードマーク、ヘフナーのベースだった。僕たちがレコーディングを開始した時、彼は、クリスマスにリンダからプレゼントされたスーパー・ハイテクの特注品を操っていた。

だが僕は、ポールのプレイヤーとしての持ち味がその5弦ベースのトーンでは活きないと思った。それは実際、素晴らしい木材が使われているということ以外に、褒めようのない楽器だった。僕はそもそも、5弦ベースにメリットを感じなかった。ベースの特性上、あえて5弦にする必要はないと思う。

ポールは《マイ・ブレイヴ・フェイス》で、その変種の楽器を演奏した。そうしてバッキング・トラックを収録した後、僕はポールに、彼のスタイルを特徴づけていたベース・フィルを挿入する意思があるか尋ねた。

驚いたことに、彼は「もちろんだよ」と言い、スタジオに直行すると、フィルインをオーヴァーダビングした。だが、少し詰め込みすぎていた。

ポールは「効いてないと思うものは消してくれ。僕は電話に出なければいけないから」と言い残してスタジオを出た。

僕はその瞬間に、《ユー・ウォント・ハー・トゥー》で僕たちが描写した男のように葛藤しはじめた。心の中の天使が、「イレイス・ボタンを押して、ポール・マッカートニーのベース・パートを消し去るなんて、とても信じられない」と囁く一方で、小悪魔が、「バカめ、思い切ってそう言ったらどうだ?」とけしかけていた。僕は悩みに悩んだ。

その翌日、僕は言葉を選びながら、ヘフナーのベースを今後弾くことがあるのかどうかポールに尋ねてみた。彼はこの数年、ヴィデオ・クリップで小道具としてのみ使っていたようだった。ポールはとにかく、ビートルズ後期からウィングス時代を通して、リッケンバッカーを愛用していた。

ところが彼は、ヘフナーのベースを戸棚から取り出した。ボディにはまだ、セット・リストが黄ばんだセロテープで張り付けられていた。

ポールはそれを、僕に点検させた。ネックに反りがあったものの、彼はプラグに差し込み、フレットボードに指を走らせた。それはまさに、あの独特のポール・マッカートニーのサウンドだった。

彼はその後のセッションで、ヘフナーを使った。ポールはまた、僕の《ヴェロニカ》のレコーディングで、ベース・パートをオーヴァーダビングすることに同意し、ヘフナーを彼自身のギター・ケースに入れて、AIRスタジオに持ち込んだ。そして数テイクで、素晴らしいベース・パートを添えた。

Unfaithful Music & Disappearing Ink

By Elvis Costello

訳:中山啓子

[次回4/24(月)更新予定]