結婚・出産後も仕事を続けることが若い世代の結婚観としてスタンダードになりつつある。たとえ離婚を選択することになった場合にも、女性が自立して生活できる環境は欠かせない。AERA 2025年8月25日号より。

* * *

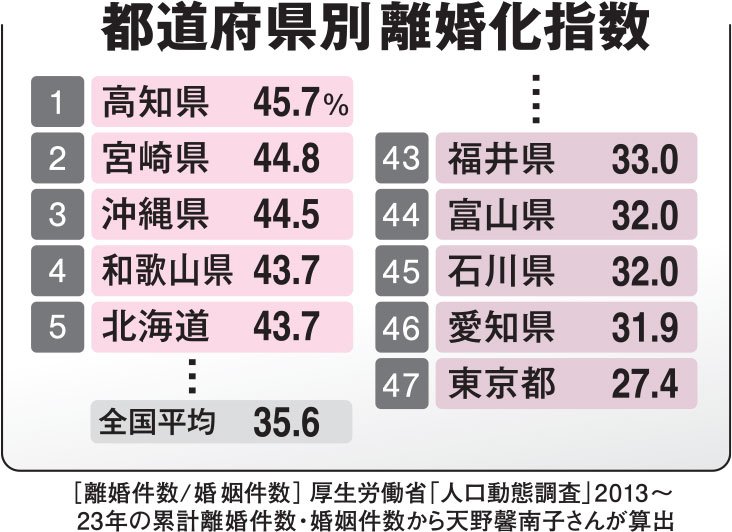

その地域で若い世代が結婚に希望を持てるか、結婚を維持できるかがわかる離婚化指数。それが最も低かったのは東京の27.4%。全国で唯一30%未満だ。やはり東京は結婚しやすく、離婚も少ないエリアなのだ。

「いま結婚相談所では『家事手伝い』『アルバイト』の女性は不人気です。働いて一定の収入を得ている女性こそ、今の男性には魅力的です。働き続けることができる女性がたくさんいる東京は、結婚が成立しやすいのでしょう」(天野さん)

実際、女性活躍推進法に基づく行動計画を提出している企業の22%が東京都に集中。子育てや介護との両立支援策の充実など、働き続けやすい環境が、結婚の維持につながっているとみる。

とはいえ、東京にいれば結婚ができて、離婚もしないという単純な話では、もちろんない。

大阪府出身の女性(35)は大学卒業後、東京の大手広告会社に就職。プロジェクトチームのリーダーだった先輩社員に惹かれ、交際するうちに妊娠がわかって結婚、出産した。けれど、3年前に離婚を決断した。

「妊娠がわかり、そのまま結婚までは流れで。でも、結婚生活は流れで、とはいきませんでした。出産後、フルタイムで復職したけれど、家事育児の負担は全て私。保育園とシッターさんを使い倒す日々でした。実家が遠くて頼れる人が近くにいなかったこともストレスで、夫婦喧嘩が絶えませんでした」

そう話す女性は、離婚を機に子どもとともに実家のある大阪府に引っ越しをした。同じタイミングで知人が立ち上げたベンチャー企業に転職し、完全リモートワークで働いている。

「転職の目途がついたので大阪に帰ろうと思う、と家族に伝えたら、みんなすごく温かく受け入れてくれて、もう東京でがんばらなくてもいいんだと思ったら泣けました」と振り返る。

東京であっても地方であっても、離婚は心身のエネルギーを使うことに変わりはない。「離婚化指数」の活用を提唱しているニッセイ基礎研究所・人口動態シニアリサーチャーの天野馨南子さんは、こう話す。

「結婚生活に悩む人が離婚して再出発するのは賛成です。ただ、離婚する場合は経済的に自立できるか、子どもと共に貧困に陥らないかが課題です。離婚化指数の低い東京では、女性はバリバリ働く環境があり、自立できる可能性がありますが、特に離婚化指数の高い地域では、結婚前から相手の考え方を知り、相手をよく見極めるべきだと思います。そして、離婚後も自立していけるように、男女の賃金格差のない職場かも見極めるべきでしょう」

(編集部・井上有紀子)

※AERA 2025年8月25日号より抜粋

こちらの記事もおすすめ 【もっと読む】東京は地方より離婚が少ない データで見る“離婚化指数” 地方の離婚率が高い要因とは