「バブル崩壊後、企業はどんどん潰れて、名だたる大企業が希望退職を募った。いままでになかったショッキングな状態になったことがトラウマになり、企業は給料を上げることをやめました」

企業側だけでなく労働者側も動かなかったという。

「欧米なら転職するか、労働組合が交渉して給料を上げるように働きかけますが、日本ではその現象は起きなかった。日本に賃金を上げる仕組みがなくなったのです」

賃金を含めたコストカットに躍起になり、不採算事業を整理せず、事業転換が遅れた。労働組合も賃上げより、正社員の雇用を守ることを優先したため弱体化した。

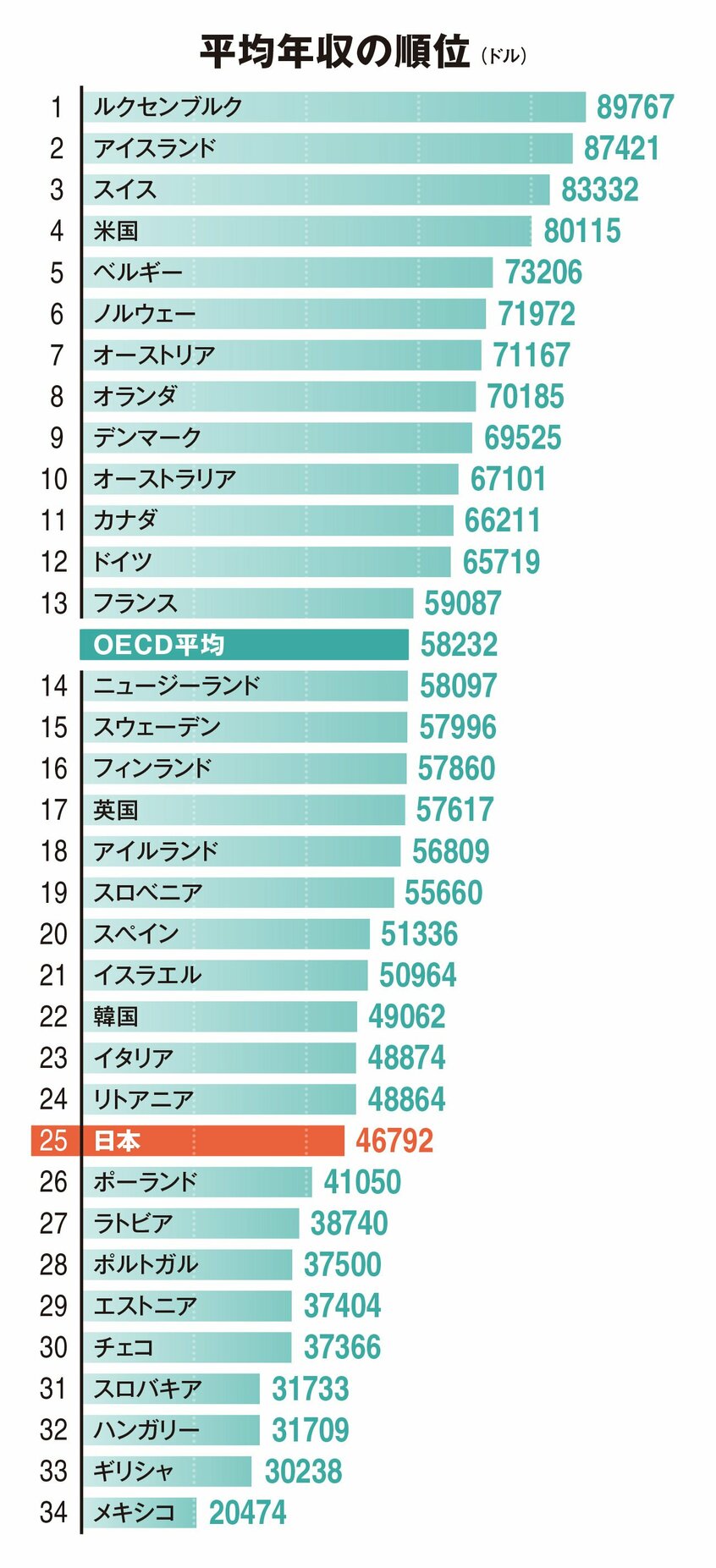

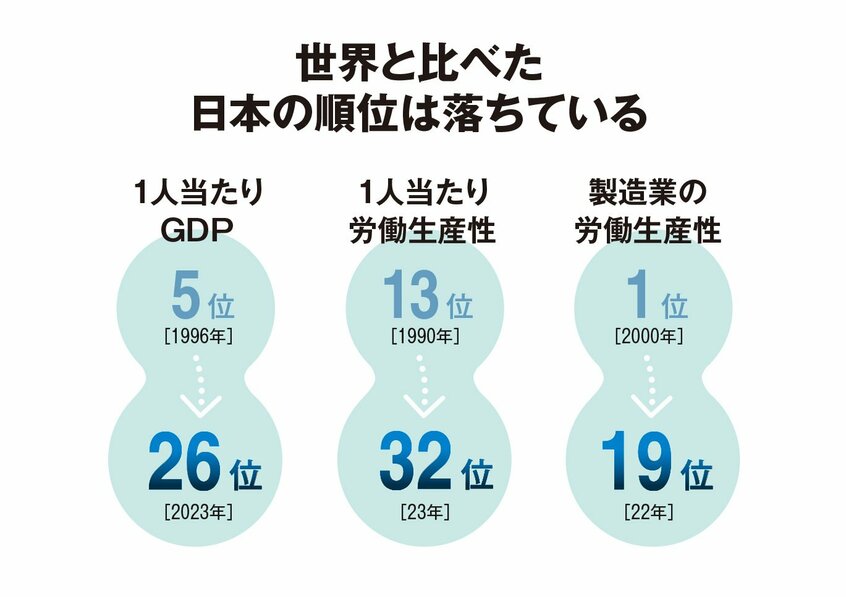

物価が上がらないデフレが続き、企業の稼ぐ力も伸び悩んだ。日本生産性本部が出す「労働生産性の国際比較2024」をみると、日本の下落は鮮明だ。1人当たりGDPは5位(96年)から26位(23年)、1人当たりの労働生産性は13位(90年)から32位(23年)に沈んでいる。

30年以上も横ばいだった日本の給料にようやく変化の兆しが見え始めている。

今年の春闘の賃上げ率は5%を上回り、バブル崩壊前以来の高さとなった昨年に続く高水準となった。新卒社員の初任給を引き上げる企業は7割に達した。3月の平均名目賃金は、前年同月比2.1%増の30万8572円。プラスは39カ月連続だ。

背景にあるのは人手不足だ。これまでは女性やシニアの働き手が増えたが、これ以上の労働力は増えない。物価高だから、ある程度の賃上げをしないと生活が苦しいのは経営者の目にも見えている。

「給料がちょっとでも増えると、買い物しようと思う。結果的にいいものは売れて、そうでないものは売れない。否応なしに賃金を上げる局面に入りました」

利益が上がらない企業は不採算事業を整理せざるをえなくなる。自ずと、生産性が上がっていく方に動いていくことになるという。