「投資対象のリスクがさほど高くないにもかかわらず、身の丈に合わない高い分配金を支払っている毎月分配型も、『タコ配』になっている可能性が高いと言えます」(菱田さん)

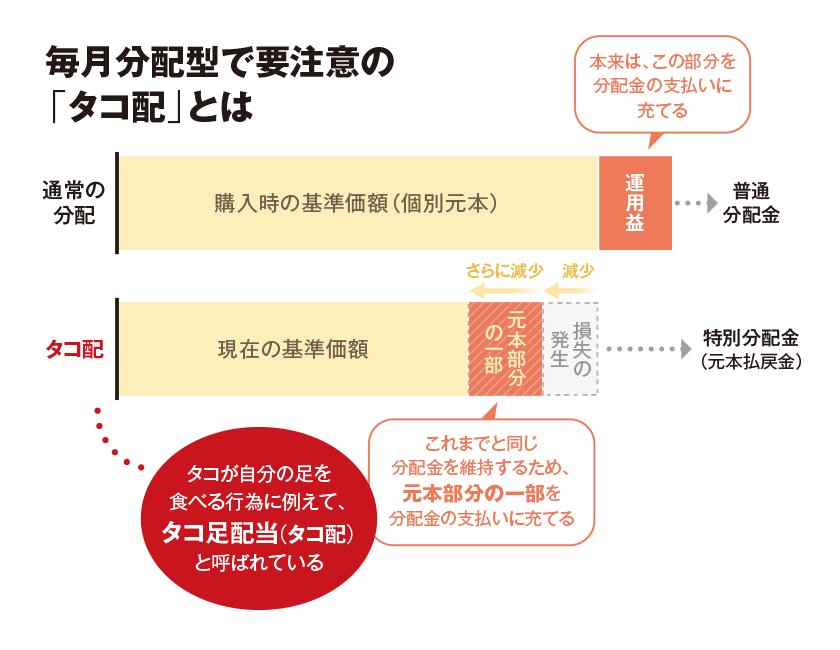

「タコ配」とは、運用益でなく投資元本の一部を分配金の支払いに充てることを意味する。餌にありつけないタコが自らの足を食べて飢えを凌ぐという説になぞらえた表現で、「タコ配」を繰り返せば投資元本は減っていくばかりで、まさにジリ貧の状況だ。

上の図は「タコ配」のカラクリについて説明したもの。運用益が得られていないどころか、損失が発生している状況でそれまでと同額の分配金を維持しようとすれば、投資元本には「損失分+タコ配」の目減りが発生してしまう。

「タコ配」によって支払われた分配金は、運用益から支払われた通常の分配金(普通分配金)と区別し、特別分配金(元本払戻金)と呼ばれている。もともと特別分配金は毎月分配型がNISAの対象外であっても非課税扱いとなってきたが、利益ではなく投資元本を払い戻している行為なのだから、それは当然のことだ。

こうしたことから、資産運用立国議連の提言をほぼ全面的に反映した内容の「プラチナNISA」が誕生したとしても、安直に毎月分配型を選ぶのは避けたほうが賢明だろう。少なくとも、特別分配金を連発しているようなものに手を出すのは禁物だ。

「シニア層でも、現役世代と同様に手数料が低い投資信託を選ぶのが基本です。リスクは承知で高めのインカムゲイン(利子や配当金による収入)を求めるなら、配当利回りの高い個別株に投資するのも一考です」(菱田さん)

スイッチングはほぼ全面的に解禁すべき

一方、資産運用立国議連は「プラチナNISA」において、それまで投資対象に選んできたものから別の投資信託へ乗り換える「スイッチング」を解禁することも提案している。NISAには非課税措置の対象となる年間の投資上限額が定められている(つみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円)。上限までフルに投資していた場合、同じ年の途中で一部を換金しても、その分だけ非課税枠が復活することはない。

短期で利益を確定させる行為を防ぎ、長期的な視点での資産運用を定着させようというのがその狙いである。その点、シニア層の間では年金生活への移行を機に運用に対するスタンスにも変化が生じうるため、スイッチングを解禁すべきとの結論に至ったようだ。

だが、現実にはシニア層以外でも投資対象の見直しが必要になるケースは出てくる。新NISAのスタートを機に初めて投資に取り組んだものの、運用先を熟慮せず選んで後悔しているという人は少なくないはずだ。別の投資信託に乗り換えたうえで長期投資を続けるという意向であっても、換金した分の非課税枠が翌年にならないと復活しない現行の制度では売ってから買うまでのタイムラグが発生してしまう。

つまり、シニア層専用の「プラチナNISA」に限らず、現行のNISAについてもスイッチングの可否について検討すべき余地があるのだ。短期売買に走らせないための規制は最低限必要だろうが、必要に応じて軌道修正を行える制度が求められているのが実情だと言えよう。

ここまでは「プラチナNISA」構想について述べてきたが、続報ではもう一つの目玉である「こども支援NISA」にスポットを当てることにする。

(金融ジャーナリスト 大西洋平)

こちらの記事もおすすめ 構想段階から低評価の「プラチナNISA」 創設しなくても証券会社は毎月分配に対応済