にわかに浮上した高齢者を対象とした「プラチナNISA」構想。毎月分配型の投資信託を選べるのが特徴だが、中には「タコ配」と呼ばれる投資信託もあり、専門家が注意を呼びかけている。

* * *

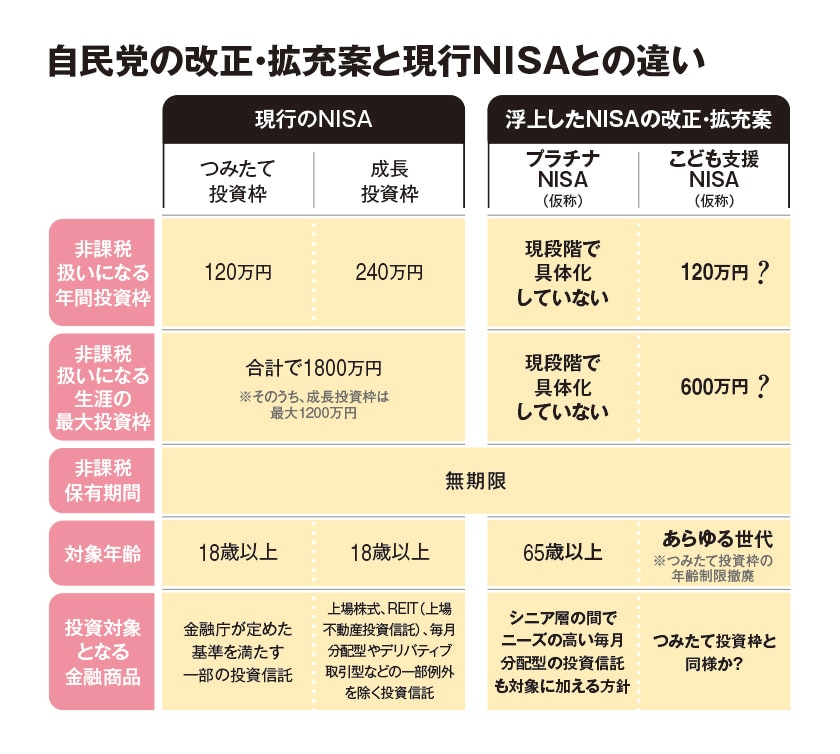

自民党の資産運用立国議員連盟が「資産運用立国2.0に向けた提言」を石破茂首相に提出したのを機に、にわかに浮上した「プラチナNISA」という新制度の創設構想。65歳以上の日本在住者を対象とし、公的年金だけでは足りない分を運用資産から少しずつ取り崩していきたいというニーズに応えるべく、現行のNISAでは除外されている毎月分配型の投資信託も選択肢に加える方針だという。

岸田文雄前首相が会長を務める資産運用立国議連は2026年度の税制改正にこの新制度の創設を盛り込むことを金融庁に要求。金融庁も検討に入ったと報じられている。毎月分配型は運用益を分配金として毎月受け取る仕組みだが、運用益を再投資に回して利益が新たな利益をもたらす“複利効果”が得られない。そればかりか、相対的に手数料も高めで、これまで金融庁はNISAの選択肢として相応しくないとの見解を示してきた。

他にも毎月分配型には注意すべきポイントが存在しており、NISAの活用法に詳しいファイナンシャルプランナーの菱田雅生さんはこう述べる。

「年率換算で5%台などといった高い分配実績を残してきた毎月分配型は、配当利回りの高い株式や、低格付け(信用力が低い)の半面として高利率になっている債券、あるいは国内外のリート(不動産投資信託)を投資対象としているケースが多いです。つまり、高格付けの債券で運用している投資信託などと比べてリスクが高く、そういったものをシニア層に推奨することには疑問を感じます」

「タコ配」も紛れている毎月分配型

相対的にリスクの高い投資対象であっても、これまで安定的に高い利回りの分配金を支払い続けてきた毎月分配型も存在している。しかしながら、あくまで過去の実績で今後もそれが約束されたものではないうえ、必ずしも好調な運用が維持されてきたから分配金が安定していたわけではない。実際には運用に浮き沈みがあっても、「タコ配」によって同額の分配金を維持しているケースも紛れているのだ。