「大した練習もせず身体能力の個人差が大きい子供時代に勝敗をつける意味を感じないから。授業のテスト(能力)でも順位をつけないのと同じで、体力だけ順位をつける(得意な人を目立たせる)ことに教育上有意義な意味があるとは思えない」(40代、女性)

「勝ち負けの結果がでることは悪いことではない。むしろいろいろなタイプの人間が存在するので、児童を含め多様な基準設定のアイデアを校内で募って、様々な基準で勝敗を付けるのも良いと思う」(60代、男性)

運動会の「大技」は復活してほしい?

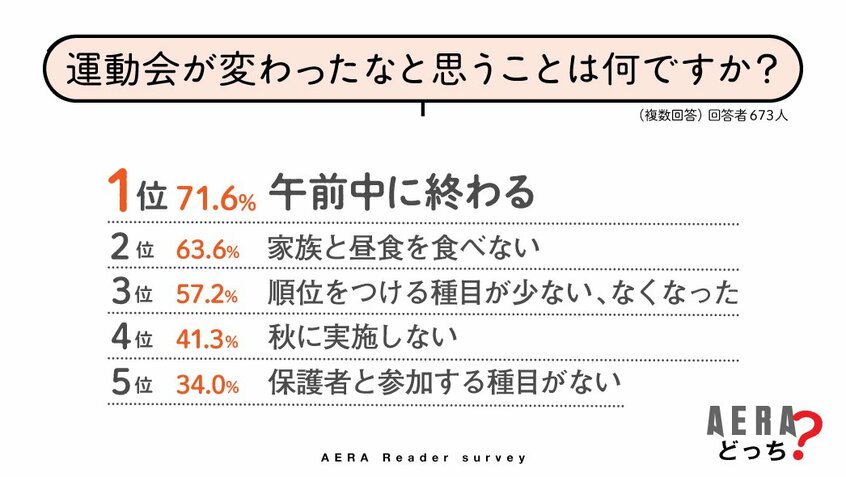

ほかにも小学校の運動会は、学校によって様々なところで変わっているようです。回答者自身の小学生時代と比べて、どんなところが「変わった」と感じたのか、複数回答で聞きました。

最も多かったのが「午前中に終わる」の71.6%でした。そして、「家族といっしょに昼食が食べない」(63.6%)のほか、「保護者と一緒に参加する種目がない」(34.0%)、「平日に実施する」(23.3%)など。

そのほか、「朝に花火が上がらなくなった」(22.9%)や「露店がなくなった」(16.9%)などは地域性もありそうです。

そして、順位を競う種目のほかに騎馬戦や、子どもが上に乗っていく「ピラミッド」などの組体操などは、子どもが怪我をするリスクが高いとして、すっかり運動会で見なくなりました。

そんな変わりゆく運動会のなかで、「実施してほしい」と思う種目は何でしょうか。一番人気だったのは、子どもたちも応援席も盛り上がりそうな「チーム(学級など)対抗リレー」で、最多の64.6%。そして「徒競走」が48.3%でした。