2016年4月、エリック・クラプトンは、日本武道館で5回のライヴを行なっている。東京のみだったのでツアーとは呼べないが、それは公式の日本公演、通算21回目となるものだった。そのなかで、とりわけ強く印象に残っているのが、1974年の初来日を別にすると、ドイル・ブラムホールⅡ、デレク・トラックスとのトリプル・ギター編成で行なわれた06年11月から12月にかけてのジャパン・ツアーだ。

テキサス出身のドイルは、スティーヴィー・レイ・ヴォーンやジミ・ヘンドリックスの流れを汲むギタリスト(左利きだが、弦を張り替えず弾く。つまり、1弦から6弦までの配置が逆になる)。オールマン・ブラザーズ・バンドのドラマーを叔父に持つデレクは、ドゥエイン・オールマンからの影響もあって、早くからスライド・ギターに取り組み、ジャズやインド音楽も吸収しながら、独自のスタイルを築き上げてきた。2000年からはオールマンズの正式メンバーともなっていた。

もちろん彼らは単なるクローンではないが、ジミやドゥエインの伝説ともつながる若者たちとステージに立ち、ギターを弾くことは、クラプトンにとって究極の夢の実現だったのかもしれない。

3人のギタリストを、ウィリー・ウィークス(ベース)、スティーヴ・ジョーダン(ドラムス)、クリス・ステイントン(キーボード)らベテランの実力派が支える9人編成バンドのツアーは06年5月にはじまり、欧州各国、北米、そして日本各地を回るうち、微妙にプログラムが変化していき、計18回行なわれた日本公演の終盤は、大半がデレク&ザ・ドミノス時代の曲という構成になっていた。それは、クラプトンがひそかに目指していた到達点でもあったのだろう。

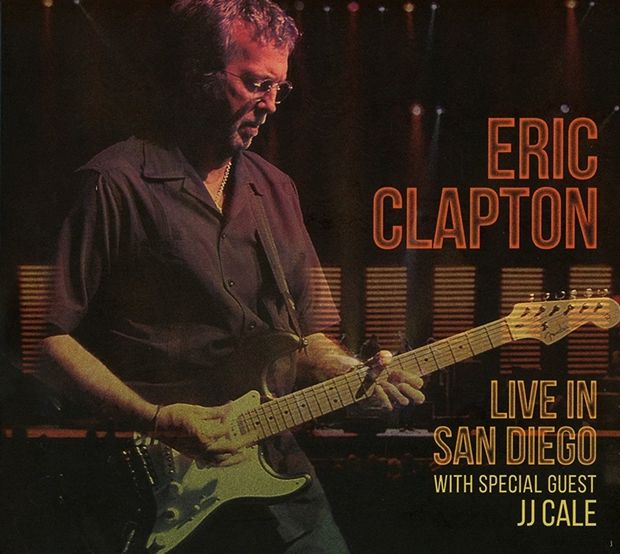

翌07年、同じ編成のままアジア、豪州を回り、ふたたびアメリカに戻ったクラプトンは、その終盤3月15日のサンディエゴ公演に、ソロ活動を開始しようとしていたころからずっと刺激を受けつづけてきたオクラホマ出身のアーティスト、J.J.ケイルを招いている。初ソロ・ヒット《アフター・ミッドナイト》も、ライヴの定番《コケイン》も、もともとは彼の曲だ。

前年、二人はJ.J.ケイル&エリック・クラプトンの名義で『ザ・ロード・トゥ・エスコンディード』というアルバムを出していた。エスコンディードはサンディエゴの北約50キロに位置する中都市で、ケイルはさらにその北のヴァリーセンターという地域に住んでいた。つまり、バンドの音が完全に練り上げられた状態で尊敬する友人を迎えられるスケジュールを立てたわけである。

前半は、トリプル・ギター編成を最大限に生かした演奏で《テル・ザ・トゥルース》や《リトル・ウィング》などドミノス関連を5曲。徹底した選曲だ。このあと、クラプトンはケイルを迎え、全員椅子に腰を下ろした態勢で、《エニウェイ・ザ・ウィンド・ブロウズ》《アフター・ミッドナイト》《フー・アム・アイ・テリング・ユー》《ドント・クライ・シスター》《コケイン》の5曲を聞かせた。クラプトンのヴァージョンでヒットした2曲を含めて、いずれも、ケイルのオリジナルを尊重した演奏で、そこにドイルとデレクもしっかりと絡みあっていく。

終盤は《ワンダフル・トゥナイト》《レイラ》《クロスロード》など6曲。《レイラ》のCに転調してからの後半では、デレク・トラックスがまさに空を翔るようなスライド・ギター(ドゥエインの「スカイドッグ」というニックネームの由来)を弾きまくる。大切な友人との本格的な共演と、理想のバンド。クラプトンはここで、二つの大きなテーマを、あくまでも楽しみつつ、実現させていたのだ。