防諜と写真趣味

1940(昭和15)年12月号の表紙には、冬らしく、全面にゲレンデでスキーやソリに興じる子どもたちを俯瞰(ふかん)した写真が使われている。ただ、右下のコピーはそれに水を差すように「法を守って楽しくパチリ」とある。

これは10月号で募集した「写真と防諜の標語」の1等作品である。ほかに「此処は写してよいとこか」「防諜・構図・距離・シャッター」「防諜へ常焦点のカメラ陣」「空襲はこの一枚の写真から」などが入選、以降の表紙に掲載された。

前年、欧州で再び大戦が始まると「防諜」、つまりスパイ活動への警戒がアマチュア写真界に強く求められた。写真撮影を制限する法律が改正・強化されたことは前回触れた。具体的には、要塞地帯法によって国防施設周辺の範囲が拡大され、港湾施設・鉄道・橋などもそれに含まれた。軍機保護法では20メートル以上の高所での撮影が禁止された。

こうした詳細は同号の「写真と防諜 座談会」でより明確に語られている。出席者は、当局側から陸軍省の匿名の少佐、内務省の緒方信一、2年前に「写真週報」を創刊した内閣情報部(のちの情報局)の林謙一、そして本誌を含めた各写真雑誌の編集者。当局側は、改めて規制の要点を徹底することを求め、不用意な作品は敵国の宣伝に逆利用されると注意を促した。また顕微鏡などを使う科学写真や土木工事などの現場写真、そして宣伝に活用できる報道写真をアマチュアに勧めている。当局の圧力の強さは、タイトルも内容も同じ記事が、どの写真雑誌にも掲載されたことが物語っている。

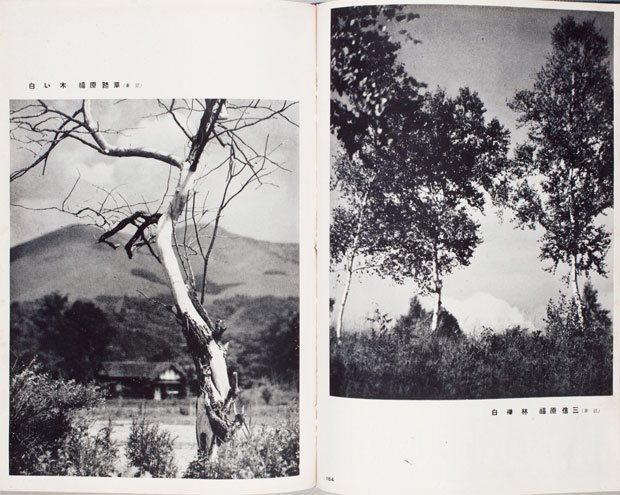

すでに写真雑誌はかなり萎縮していた。盛んだった都市のスナップも、前衛的な作品もあまり登場しなくなった。代わって増えたのが農村の生活風景や、ことに家庭生活をテーマにした作品だった。

「まず風景写真が影をひそめ、その代わり人物中心。とくに子どもを題材とした家庭写真風のものが俄然多くなってくる」

当時、玄光社の編集者で、のちに写真評論家として活躍する伊藤逸平は、月例の変化をそう振り返っている。この言葉のとおり、本誌でも「家庭欄」や月例の部門として「家庭写真」が設けられていた。加えて、対談の後からは科学写真が頻繁に登場する。

さらに本誌の翌年3月号では、編集部が情報局と大政翼賛会とに見本となる写真を持参し、より具体的に意見を聞くという「持ち回り座談会」が企画された。まず林ら情報局の担当官たちは、芸術写真の大家の作品はあいまいで対外宣伝には使いづらい、求めるのはより「文学的」で「日本の姿を芸術的に現し」、しかも対外的な影響を考えた報道写真だと言う。一方、大政翼賛会の宣伝部は、科学写真や民俗写真を例に挙げ、どんな写真でも社会性、政治性、科学性を考えるべしとした。そして高価なカメラを嗜好(しこう)することを反省し、健康的な趣味として発展させよと諭す。

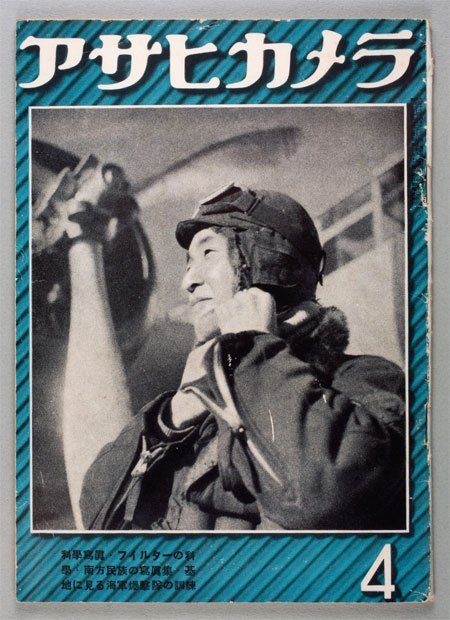

こうした圧力のもとでは、アマチュア団体の性格も変わらざるを得ない。創刊以来本誌を支えてきた全日本写真連盟は、全関東と全関西に分かれ、それぞれ独立した運営がなされてきた。だが、41年4月1日付で「写真報国の実を挙げる」ことを掲げて再発足し、さらに関西と関東それぞれの学生写真連盟を新連盟のもとにおいて統合した。

もちろん、多くのアマチュアにとって、この状況は楽しいものではない。それでも全日本写真連盟や興亜写真報国会などに所属することが、身を守りつつ写真趣味を続けるただひとつの方便だった。たとえそれが戦地に送る慰問写真程度のものであったとしても。

芸術写真家の抵抗

当局はアマチュア写真家たちを国策協力に導くためにも、写壇のリーダーたちに協力を求め、統制団体の上位に据えた。つまり長年実作と理論とを示し、写真芸術を指導してきたその歩みが否定されたわけである。その苦しい心情を抱えながら、彼らはどのような態度を取ったのだろうか。

写壇の重鎮である福原信三は国策に異を唱えもせず、といって迎合もしなかった。大正期以来の「光と其その階調」に基づいて実作に励み、会長を務める日本写真会での指導方針も変えなかったのである。その超然とした態度は、これまでどのようなムーブメントが来ても保たれてきたもので、それゆえ保守的と批判されることも少なくなかった。しかし、ここに至って福原への見方は大きく変わった。本誌の展評欄を長く担当する板垣鷹穂は、写真展による国民啓蒙を以前から主張していた。その彼でさえ40年5月号で、日本写真会展(作品の一部は同号「日本写真会展傑作集」に掲載)について次のように書いている。

「今年の写真界の中に日本写真会を組み込んでみると、騒然たる雑音がないのが反って快く、静かな楽しさを感じさせる。(中略)日本写真会そのものは少しも従来と変わっているのではない。然し、世の中の写真界が非常に変わって来たのである。今年の日本写真会から著しく感じるのは云わば『相対的』な味ひである」

「写真文化」6月号でも、常に福原に手厳しい森芳太郎が「強烈な個性の欠如、繰り返し、単調、退屈」としつつ、今年の展示は「有り難かった。渇いたものが水を得た感じだった」として、こう続ける。

「日写(日本写真会)の諸君は時局の攻勢にたじろがず、流行の笛太鼓に踊らず、粛然としてその道を踏み、本当の貢献を世に捧げようとしている。展観は斯くあらねばならぬ」

福原の態度は、41年12月のアメリカとの開戦以降も変わらなかった。43年には日本写真会の写真集『武蔵野風物』(靖文社)を編み、『福原信三随筆 写真を語る』『福原信三論説 写真藝術』(ともに武蔵書房)を上梓している、ただ、これは最後の静かなる抵抗となった。敗色濃厚になる翌年には日本写真会もついに解散に至り、あらゆる写真団体を一元化した「大日本写真報国会」に吸収されたのだった。

一方ではっきりと圧力を拒否したのが野島康三である。野島は本誌41年6月号「芸術写真家から見た報道写真」という欄に「写真に於ける智情意」を寄稿。素人と芸術写真家との対話という文体を使い、その立場を鮮明に表明した。

「写真をやる人の才能にまかせて苦労出来る方向の仕事をやったらいゝぢゃありませんか。私は芸術写真をやります。君は報道写真がやりたかったらやればいゝでせう。苦労して、そこに喜びを求める仕事をすることですよ」

さらに、「芸術写真家には感覚の確かな人がたくさんいますが報道写真家には乏しいように思います」とも言い放っている。

![[連載]アサヒカメラの90年 第23回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/0/6/120m/img_0667f0b437b820b260cf7c0ca1ff0ad872835.jpg)

![[連載]アサヒカメラの90年 第18回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/7/e/120m/img_7e4cf58b11e1cebd99881112ab3a842b48406.jpg)

![[連載]アサヒカメラの90年 第14回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/e/9/120m/img_e9c490c9d1a5f7c165ea4b0cf226cd9482566.jpg)

![[連載]アサヒカメラの90年 第13回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/6/7/120m/img_6730dfbf18da117fa17d0746da6ccfa618420.jpg)