児童文学の登場人物たちのように

それは自分を客観的に見る視座を持つということだ。豊崎さんはずっとそれを意識してきたという。きっかけはやはり姉と母の死だ。小学生の自分に起こったその出来事は悲劇かもしれない、だが「可哀想な自分」に溺れることは格好悪い、と子ども心に思っていた。

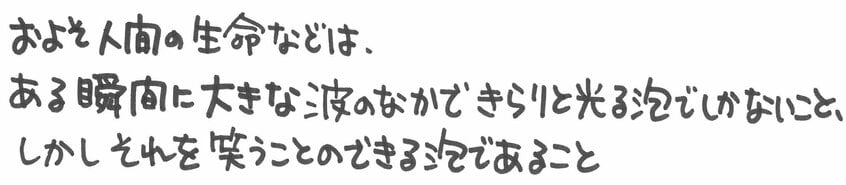

「それは読んできた児童文学の登場人物たちがそういう格好悪いことをしていなかったからだと思うんです。自分を客観的に見る力こそが人を生かすし、支える。それがあればSNSで匿名のヘイト言説を垂れ流すような人間にはならないし、そんなものに引っ張られることもないはず。そんな思いを表してくれたこの言葉がたぶん死ぬまで一番大事な言葉です」

大切なことはすべて本に教わった、と豊崎さん。ネットやSNSに言葉が溢れる現代、どうすれば我々は「人生に寄り添う言葉」に出合えるだろう。

「いまは情報が多すぎて『選択疲れの時代』と言われますよね。そんななかでやっぱり憧れられる先輩を作ることが一番早いと思います。私は大学時代、川本三郎さんが好きで川本さんが好きな本や映画を手に取ってきた。とりあえずはそこから入るのがいいかもしれません。いつかはそこから卒業して自分の読んできた本をつないで自分自身の“本の星座”を作ることが必ずできますから」

もちろん読んですぐに理解できる本ばかりではない。

「読書って螺旋階段みたいなものです。螺旋を回ってあるときに踊り場にたどり着いてぱっと世界が広がる。そういう瞬間が来るんです。だからいま『つまらない』と思った本も1年後、2年後にまた開いてほしい。人間は自分で本を選んでいるんじゃない。本に選ばれるんだと思います」

(フリーランス記者・中村千晶)

※AERA 2024年9月2日号