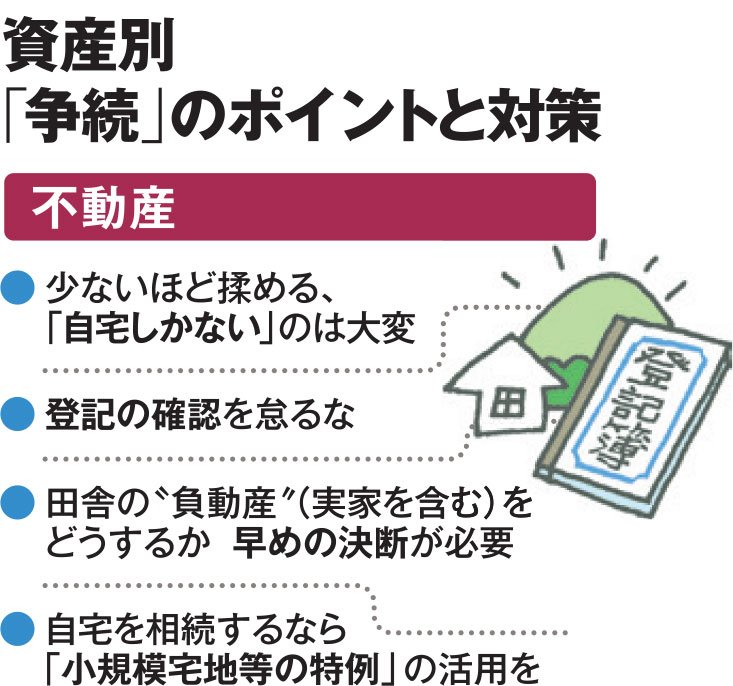

どの家庭にとっても「自宅をどうするか」は大きな問題だ。要介護状態になったらどうするのか、自宅を離れる場合は売ってもいいのか、売らないなら誰が引き継ぐのか。親の考えを聞いて方向性を決めておきたい。

自宅といえばもう一つ、都会の自宅を残したいと考えている親にぜひ知らせておきたいのが「小規模宅地等の特例」という制度だ。『今さら聞けない相続・贈与の超基本』の監修者でベンチャーサポート相続税理士法人の古尾谷裕昭代表税理士によると、「この制度を使えれば、自宅なら一定の面積まで相続税評価額を8割減にすることができます。賃貸事業に使っている土地でも5割減です。不動産は相続税評価額が高いので、適用できれば首都圏でもそれだけで相続税がかからなくなるケースも多い」という。

ただし、配偶者なら条件はないが、子供などほかの親族なら被相続人と同居しているなど一定の条件が必要になる。別居親族でも適用となる「家なき子特例」もあるが、細かい条件がいろいろ定められている。

「誰が相続すれば特例が使えるのか、専門家に相談して、親と一緒に慎重に検討してください」(古尾谷さん)

地方の不動産もやっかいだ。

まず親がらみの不動産の登記を確認したい。代替わりの相続登記がされていないケースがあるからだ。先の吉澤さんが言う。

「北関東の農家で、亡くなった父親の名義になっていたのは自宅の建物だけで、自宅の敷地やイチゴを栽培している畑など土地は全部、祖父の名義のままというケースがありました」

名義が先代や先々代のままだと、そこまで遡って戸籍などの書類を集め、その権利を引き継ぐ関係者全員の同意や署名を取るなど膨大な作業が必要になる。しかし親が元気な間なら、子供よりは親戚に顔がきくぶん手続きがスムーズに進むだろう。

地方の“負動産”は難題

ちなみに、これは今までは登記が義務づけられていなかったために起きる現象だが、今年4月から法律が変わった。相続で不動産を取得した相続人は3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料が科されるのだ。このルールは過去に相続された不動産にも適用されるから、今や全国の不動産の「待ったなし」の課題になっている。