雲研究者で気象庁気象研究所主任研究官の荒木健太郎さんが、4人の気象予報士と共に執筆した『天気予報が楽しくなる 空のしくみ』を上梓した。

荒木さんと言えば、新海誠監督のアニメーション映画「天気の子」や山下智久主演の連続ドラマ「ブルーモーメント」の気象監修としても知られ、「すごすぎる天気の図鑑」シリーズ(KADOKAWA)など著書も多数。最新刊の『天気予報が楽しくなる 空のしくみ』はそのタイトル通り、天気予報をよりよくわかるようになるために、空の仕組みについて解説した本。天気予報を使いこなせば、虹を狙って見ることも、1日2回のマジックアワーをとらえることもできるという。

本の発売を記念して、天気予報を駆使すれば出合える空についての部分を引用して公開したい。

【写真】幸運のサイン? 虹が重なる「ダブルレインボー」はこちら

* * *

虹を狙って見に行くための基礎知識

雨上がりの空に虹が出ていると、嬉しい気持ちになりますよね。虹に出合えるのは偶然と思われるかもしれませんが、実は狙って見ることができます。

虹とは、赤から紫までの色が並んだ円弧状の光の帯のことで、太陽と反対側の空で雨が降っているときに現れます。太陽の光(可視光線)は虹色に見えませんが、実は赤から紫までの光がすべて重なって白っぽく見えています。この光が雨粒を出入りするときに屈折し、光の色による屈折の角度の違いで色が分かれ、きれいな虹色が現れるのです。

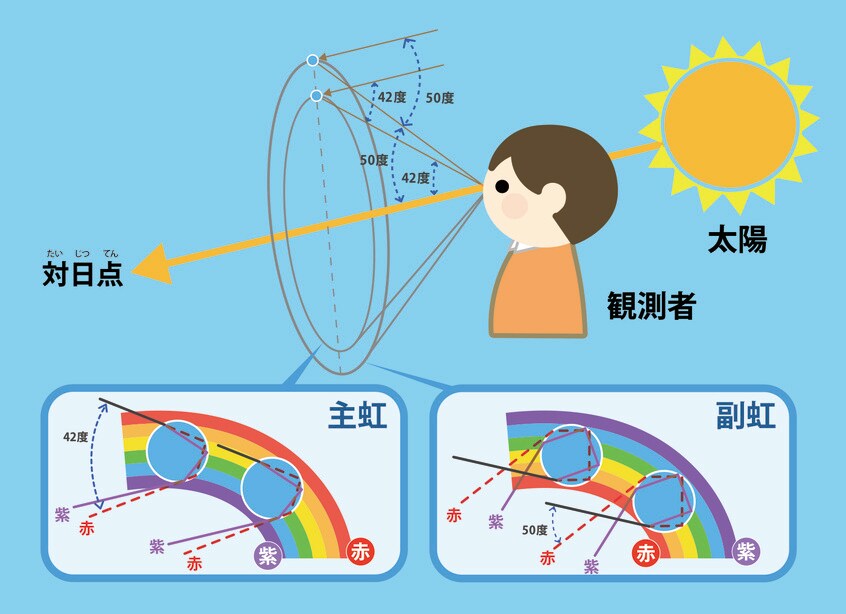

よく見られるのは、内側が紫で外側が赤の「主虹」です。光が強いと、その外側に色の並びが逆になった「副虹」が現れ、ダブルレインボーになることもあります。主虹と副虹は、太陽のちょうど反対側の影のできる位置にあたる対日点(太陽のちょうど反対側の方向に位置する、太陽と観測者を結んだ線の延長線上の点)からそれぞれ視角度(空の見かけ上の大きさ)で42度と50度の位置に現れます。また虹は、空の架け橋のように現れることが多いのですが、本来は対日点を中心とした丸い形状をしています。私たちが地上で見ているのは、虹の一部なのです。

虹に出合いやすいのは、雨が降ったり晴れたりする天気雨のときです。夏に多い夕立のあと、晩秋から初冬の頃に日本海側で断続的に降る時雨のときにもよく見られます。民間気象会社のアプリや気象庁のレーダーの情報を使って雨雲の位置や動きを確認し、雨雲が通り過ぎるタイミングを狙って、太陽と反対側の空を見上げてみましょう。