十進分類法ではなくテーマ別に本を並べる

2017年4月、できたばかりの新図書館準備室に配属された坂井綾子はシステム担当だ。日立製作所から県庁に転職した。すでにコンペによって建築設計は、仙田満に決まっていたが、仙田がだしてきた設計案を見た時に、これでは、そもそもNDCによる分類ができない、NDCによる分類ができなければ、館内のシステムの設計のしようがないと思った。

2000年から県立図書館で司書として勤めてきた同準備室の河村美紀も、この180度半円の書棚は素晴らしいが、しかし、いったいどうやって本を分類するのかと途方にくれたそうだ。

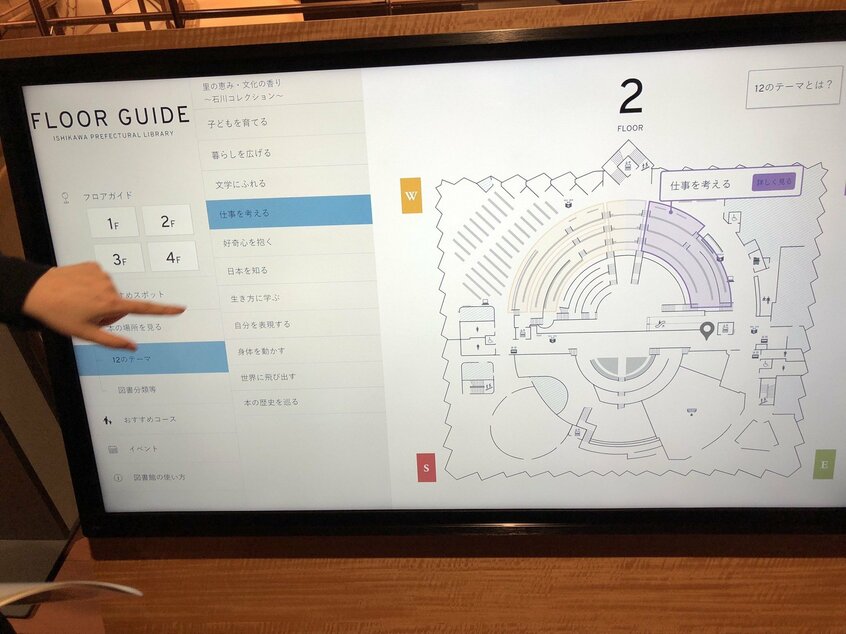

しかし、この斬新な設計は素晴らしいと思った。このような図書館であれば、人々は来たくなるのではないか。そこから総勢8名の準備室は議論を重ね、12のテーマにブロックをわけて本を陳列するというアイデアにいきつく。

旧県立図書館で貸し出しの多い本に伝記があった。伝記が好きでそれだけを借りたいという人もいた。NDCによる分類では「2」になる。しかし、伝記は「2」のところだけに分類されているわけではない。科学者は、自然科学の「4」に、芸術家は芸術の「7」に、作家は文学の「9」に分類されていることもあった。

これをひとつにまとめてしまえれば。

こうして「生き方に学ぶ」というテーマブロックはできた。

坂井や河村は書店にもよく行ってその分類を注意深くみた。そうすると「職業」「子育て」というのは、定番のようにして、コーナーがあることがわかった。こうして「子どもを育てる」「仕事を考える」のテーマブロックができた。

しかしたいへんだったのは、コロシアム型の部分の書棚は、場所によってサイズが違っていたことだ。奥行きも違う。だから、それをすべて計算をし、何冊の本がそれぞれのブロックに入るのかを確認しなければならなかった。こうして30万冊の蔵書のうち7万冊が、180度展開のすり鉢状の三層にわたる円形書棚に収まることになったのである。

それ以外の本は、従来のNDCにしたがって分類し、すりばち状の外周にのびるスペースの通常の書棚に収めることになった。