従来の薬と異なる副作用対策が課題

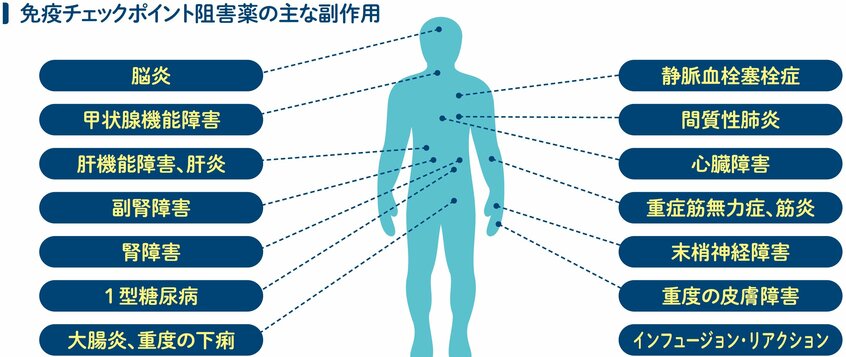

問題は副作用(有害事象)だ。これまでのがん治療薬では、吐き気や脱毛、皮膚障害など、その薬特有の副作用があり、一部ではその対策を講じることができるようになった。だが、免疫チェックポイント阻害薬の副作用は頻度こそ少ないものの、多岐にわたり、個人差が大きい。

「間質性肺炎などは途中で治療をやめれば回復しますし、ステロイド薬の使用という手もある。その一方で、副作用のなかには、甲状腺機能低下症や副腎皮質機能低下症など、がんが治っても続くものがあり、この副作用の治療薬を一生、使わなければならないケースも出てきている」

こう話すのは、福島県立医科大学病院の佐治重衡(しげひら)医師。

副作用で表れる症状のなかには、風邪など一般的な病気による症状と似ているものもある。その違いを見極めるのも簡単ではない。とはいえ、免疫チェックポイント阻害薬が登場して10年ほど経ち、多くの医療機関で使われるようになったことで、「使い勝手がわかるようになったし、医師も慣れてきつつある」(後藤医師)という。以前のような〝特別な薬〟という位置づけではなくなってきている。

「それでも、できれば腫瘍内科など薬の使い方や副作用対策に長(た)けている師のもとでおこなうほうが望ましい」(同)