パワハラへの懸念から部下を叱りにくくなった。部下への指導で、暴言や暴力などのパワハラ行為は論外だが、適切な指導であれば問題行動の改善や本人の成長につながることも事実だ。叱る際に気をけたい言葉とは──。AERA 2024年2月12日号より。

* * *

ひと昔前の叱り方ができなくなった理由は職場環境にもある。かつての「島型」レイアウトから役職関係なく自由に席が選べるフリーアドレスに移行するところも多い。日本アンガーマネジメント協会代表理事の安藤俊介さん(52)はこう話す。

「職場の席次って暗黙のヒエラルキーですよね。それが見えなくなることで、上から下に向かう『叱る』という行為が感覚的に難しくなる面はあるでしょう」

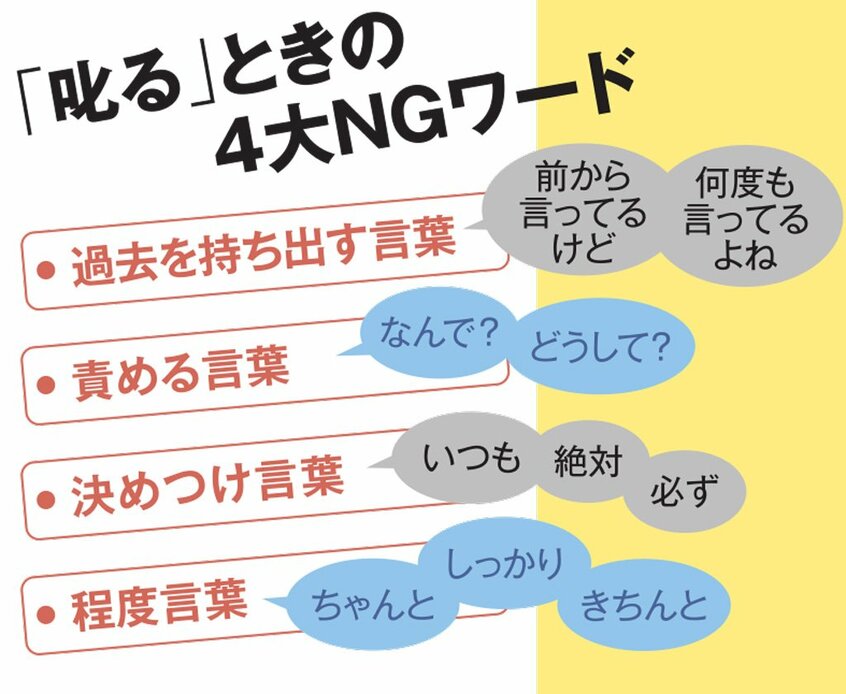

だからこそ、叱る際の言葉にも気をつけたい。安藤さんは4種の「NGワード」を伝授してくれた。

「一つ目は過去を持ち出す言葉。『前から言ってるけど』は、『なんでいま言う?』と反発されてしまいます。二つ目は、責める言葉。『なぜだ』と理由を聞いても、部下の方はたいして理由もなかったりするもの。繰り返されると、責められてる感から逃げたくなり、反発して逆切れや言い訳につながります」

三つ目は「決めつけ言葉」。「君はいつもそうする」と言ってしまうと、部下は「いつもじゃない。大げさだ」と反発を感じる。

「四つ目は『程度言葉』。『ちゃんとやれ』と曖昧に言ったところで、どれくらいが“ちゃんと”なのかわからず『やってます』と反発されるだけ。使わずに叱ることを心掛けてほしいです」

「叱る」ということは、結局のところ「相手にどうしてほしいのかを伝えるリクエスト」だと、安藤さんは表現する。

「自分がどうしてほしいと思っているか、それが相手に伝わるか。そこがいちばんのポイント。相手から反発されたり、逃げたくなって言い訳や逆切れされるとリクエストは通らないですよね。そこの基本に立ち返って叱るのが効果的だと思います」

(編集部・小長光哲郎)

※AERA 2024年2月12日号より抜粋