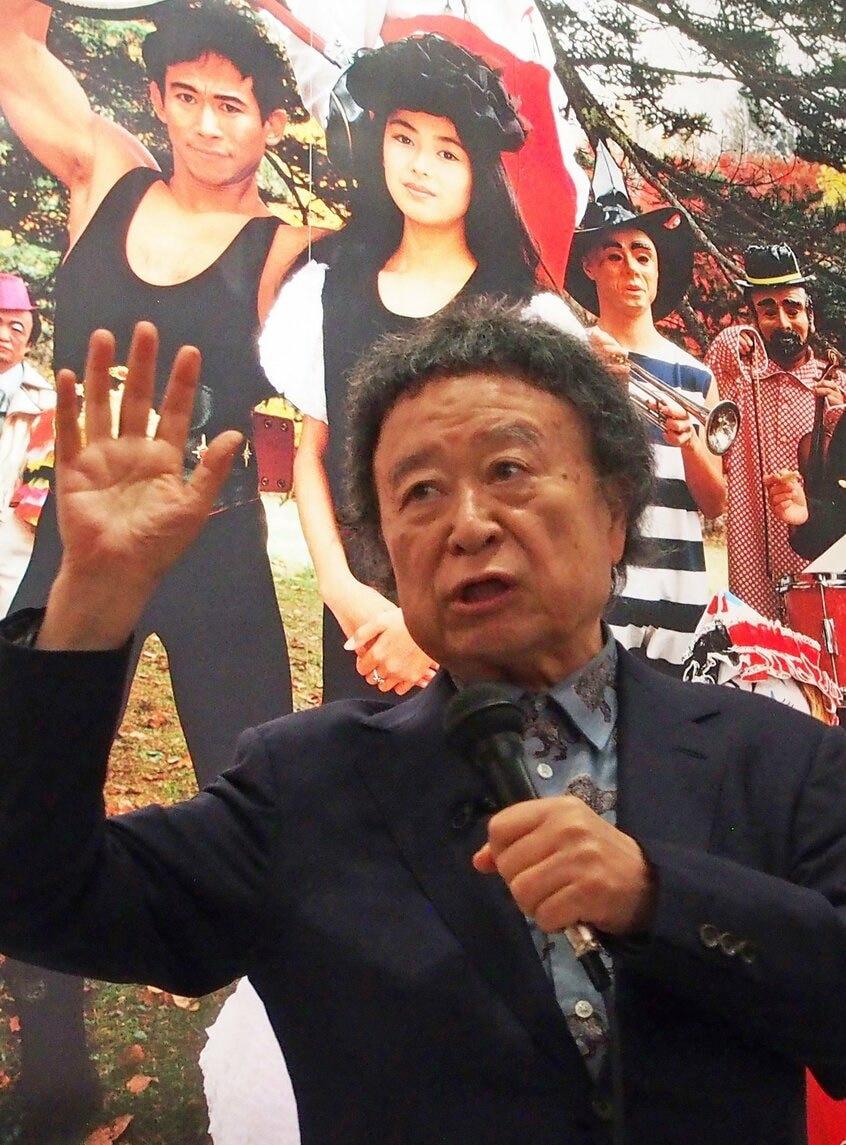

写真家の篠山紀信さんが4日、亡くなった。83歳だった。人物、建築、美術など被写体のジャンルは多様で、作品の数々は世界で知られる。1978年から97年の約20年間、雑誌文化が盛り上がっていた時代の週刊朝日の表紙も撮り続けた。篠山さんを偲び、2021年5月31日の記事を再配信する。(年齢、肩書等は当時)

* * *

写真家・篠山紀信さんの集大成といえる作品展「新・晴れた日」が6月1日から東京・恵比寿の東京都写真美術館で開催される。篠山さんに聞いた。

インタビューをお願いしたものの、困った。

というのも、ほかの写真家と違って、篠山さんの場合、撮影対象があまりにもばらばらで、どう話を聞けばいいのか、うまく思い描けなかったのだ。ところが、そう思っていたのは私だけではなかったらしい。

開口一番、篠山さん本人が「今回は60年間の写真を展示するわけだから、もうテーマがばらばら。おそらく世界中、こんな展覧会はほかにないんじゃないかな」と言うのだ。

「写真の墓場」でどうですか?

さらに、「まあ、なんていうか……作品の死体置き場というかね。美術館というのはだいたいそう言われるんですよ。写真というのは、生き生きしていないとダメだ、という感じじゃない? ところがそれを、わざわざ写真の美術館でやるというのは、写真の死体を並べて見るみたいで嫌だな、と。ははは。若気の至りというか、昔、そういうことを平気で言っていた。そういうやつが東京都写真美術館で写真展をやるのは、相当、批判されるんじゃねえかな、と」。

1940年生まれの80歳。でも、昔からちっとも変わらないというか、いつもの篠山節が全開だ。

「まあ、篠山も歳をとって、ちょうどいいから『写真の墓場』だなと。ははは。そういうことですよ」

この話、最初は冗談だと思って聞いていたのだが、真顔で東京都写真美術館の担当者に提案したらしい。

「で、『写真の墓場』というタイトルでどうですか? って言ったら、『いやー、それはちょっと』って」

それはそうだろう。担当者の困りきった顔が目に浮かぶ。

「ぼくは、写真をバカにしているわけでもないし、本気で、そういうことじゃないんですかね、と提案したんです」

しかし、やんわりと断られてしまい、どんなコンセプトで写真展を開催するか、考えた。

「もう何でも撮っちゃう」

そこで思い浮かんだのは『晴れた日』(平凡社)という古い写真集だった。黒い本のカバーには「破天荒な試み。かつてない写真集 遂に成る」と、大きな文字が躍っている。

この写真集はもともと74年に「アサヒグラフ」に連載された「篠山紀信を本誌特派 しのやまきしんのニュースページ」をまとめたもの。篠山さんは昔のファイルを引っ張り出すと、連載当時のページを開いて見せてくれた。出だしにはこうある。

<篠山紀信です。新聞やテレビでニュースを見聞きするたびに、ああオレもあの現場に立ち会いたい思っていました。今週号から、しばらく、ニュースを追っかけて写真をとりまくります>(74年5月3日号)

「毎週毎週、ありとあらゆる話題のテーマをピックアップして、撮って、提供していく」、この連載のコンセプトが「もう何でも撮っちゃう篠山紀信という写真家の性格がいちばん出ているんじゃないか、これで展覧会ができるんじゃないか」と、思った。

「つまり、これは半年間の連載ですけれど、同じように60年間のぼくの作品をピックアップして、並べれば篠山という写真家がよくわかるんじゃないか。そう提案したら、『まあ、墓場よりはいいんじゃないでしょうか』ということで、今回の写真展タイトルが『新・晴れた日』に決まったわけ」