AERAで連載中の「この人この本」では、いま読んでおくべき一冊を取り上げ、そこに込めた思いや舞台裏を著者にインタビュー。

『ラウリ・クースクを探して』は、いまでは“電子国家”として知られるエストニアを舞台に、「コンピュータとは人類にとって何であるか」というテーマに正面から向き合った作品。コロナ禍だったためエストニア行きは叶わず、時代の雰囲気や肌触りは映像を頼りに描いた。著者である宮内悠介さんに同書にかける思いを聞いた。

* * *

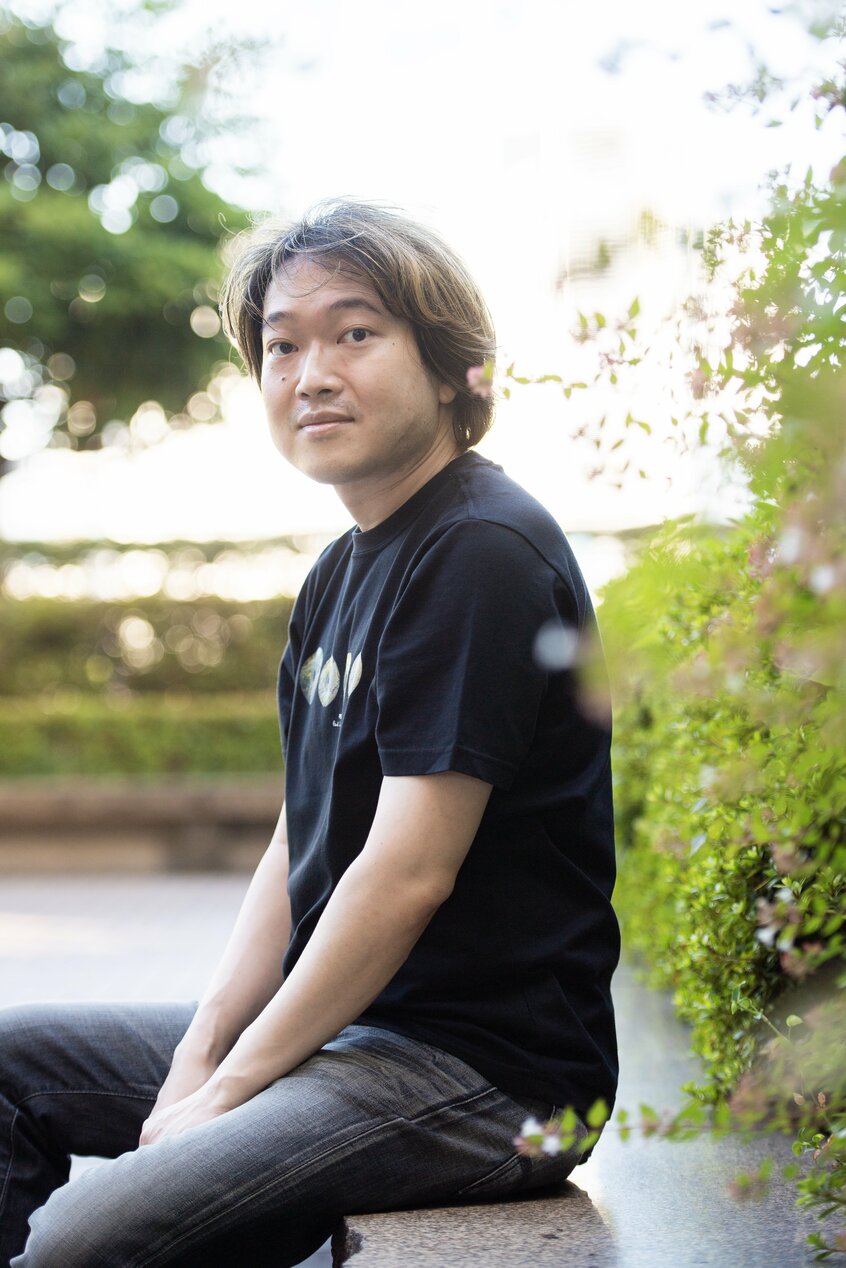

テーブルに並ぶ硬いパン、風の匂い、どこか灰色の街並み。宮内悠介さん(44)の新刊『ラウリ・クースクを探して』のページをめくるたび、土地の空気に誘われ、その世界を生きているかのような感覚になった。

舞台はエストニア。1977年から、物語は始まる。

幼い頃から数字に魅せられていたラウリは、ある日コンピュータと出合い、そのなかに自分だけの世界を見いだし、やがてソ連のサイバネティクス研究所で働くことを夢見るようになる。仲間たちと儚くも濃い人間関係を築きながら、前へと進み続けるが時代は変わり、ソ連は崩壊。消息不明となったラウリを捜す人物の視点を通し、彼の数奇な運命が浮かび上がってくる。

「ラウリは造形が自分に近く、特別な存在」と宮内さんは言う。自身、物心がつく前から無我夢中で数字を書いていた、と周囲に言われ育った。ラウリと仲間たちが友情を育む過程は、小学生時代を過ごしたアメリカで出会い、宮内さんの日本への帰国を機に会うことが叶わなくなった友人たちを思い浮かべながら描いた。ラウリを1977年生まれの設定にしたのも、「自分と同じくらいの等身大の人物を描きたい」という思いがあったからだ。

「同じ時代に生まれても、国が変わるだけで歴史が大きく異なり、その先に激動の人生がある。自分で書きながらも、不思議な気持ちになりました」

描きたかったのは、“何もなさなかった人物”だと言う。