坂田課長によれば、最近は役員報酬にストックオプション(株式購入権)など「非金銭型」の報酬を払う企業が増えたことも、従業員の給料との差が大きくなりやすい原因となっている。

また会社名に「ホールディングス」などがついた、持ち株会社をみる場合にも注意が必要だ。

企業グループの持ち株会社は、製造や販売といった事業は行わず、そういった事業を手がける傘下の企業の株式を所有し、それらの企業の事業活動を支配することだけを目的としたものもあるからだ(純粋持ち株会社)。

こうした持ち株会社は、もともと従業員が少なく、グループの中枢を担えるような経験を積んだり権限を持っていたりする社員が配置されているケースが多い。このため傘下の事業会社に所属する従業員に比べて平均給与は高くなりやすい。

つまり、役員報酬と事業会社の従業員の給料との差はもっと大きく開いている可能性がある。

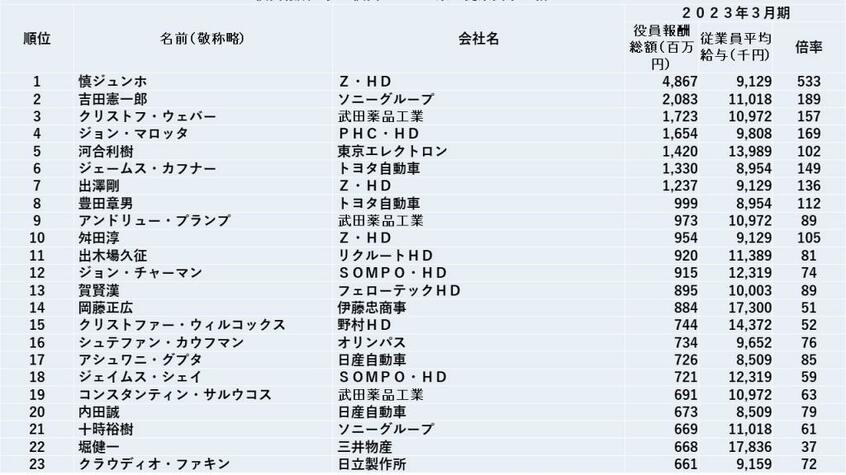

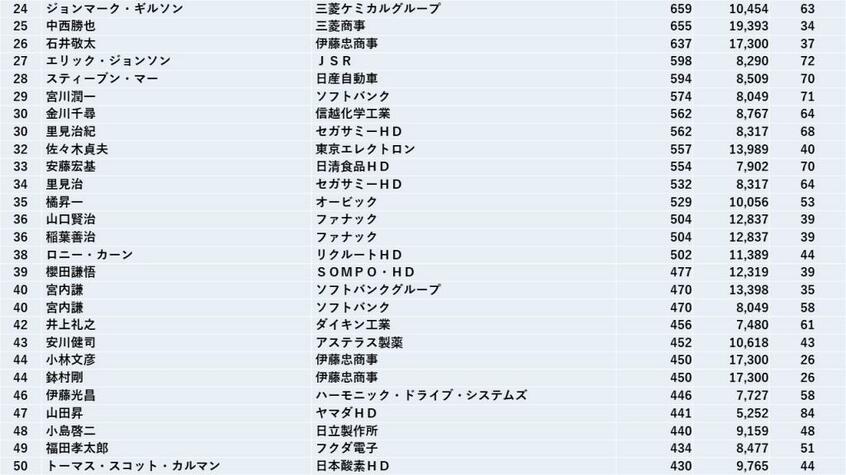

一方、大手総合商社をみると、伊藤忠商事の岡藤正広会長CEOは51倍、三井物産の堀健一社長は37倍、三菱商事の中西勝也社長は34倍と、いずれも100倍までは行かず、役員報酬ランキング上位の役員の中では差が比較的小さかった印象だ。

大手総合商社の従業員の平均給与自体が高いことが影響していそうだ。伊藤忠商事の従業員平均給与は1730万円、三井物産は1783万6千円、三菱商事は1939万3千円。23年3月期はエネルギー・資源価格の高騰や円安の追い風もあって、三菱商事と三井物産は最終利益が過去最高を更新するなど業績は好調だった。役員報酬も社員の給料も、前の年よりも増えたようだ。

役員報酬が高額になると社員の夢や出世への目標も膨らむが、一方で社員の給料との差が開き過ぎれば不満や不公平感も生じかねない。そのさじ加減は簡単ではなさそうだ。

(AERA.dot.編集部・池田正史)