蜷川:うん。芸能一家で、父は演出家で母は女優だったし、「蜷川幸雄のお嬢さん」とずっと言われていたから。「私の固有名詞は何?」「蜷川実花は何者なの?」というのはすごく考えていて、早く自分の名前で何かをしたくて仕方なかった。あの頃は一番ぐずっていた時期で、“キムタク”という存在を仰ぎ見ていた。父からよく話を聞いていたけど、スーパースターだったから遠い存在でもあった。「いつか私も彼の隣に立って仕事がしたい、でも近づけるんだろうか」。拓哉くんと私は同い年じゃない? だから、今も一つの指標になっているんだよ。

木村:どういう意味?

蜷川:「私たちのキムタク」というか、「キムタクがこんなに輝いているけど私はどうだ」って振り返る基準になってる。それは同世代と話していても必ず出てくる。そういう存在であり続けるということにリスペクトしかない。

7年前、父の葬儀の場で初めて会ったときは、「やっと会えました!」って言いました(笑)。

木村:覚えてる(笑)。ご遺族のテンションじゃなかったからね。実はその瞬間、俺も全く同じことを思った。言葉には出さなかったけど。これをきっかけに、「次早く会いたいな」っていうマインドになりましたね。

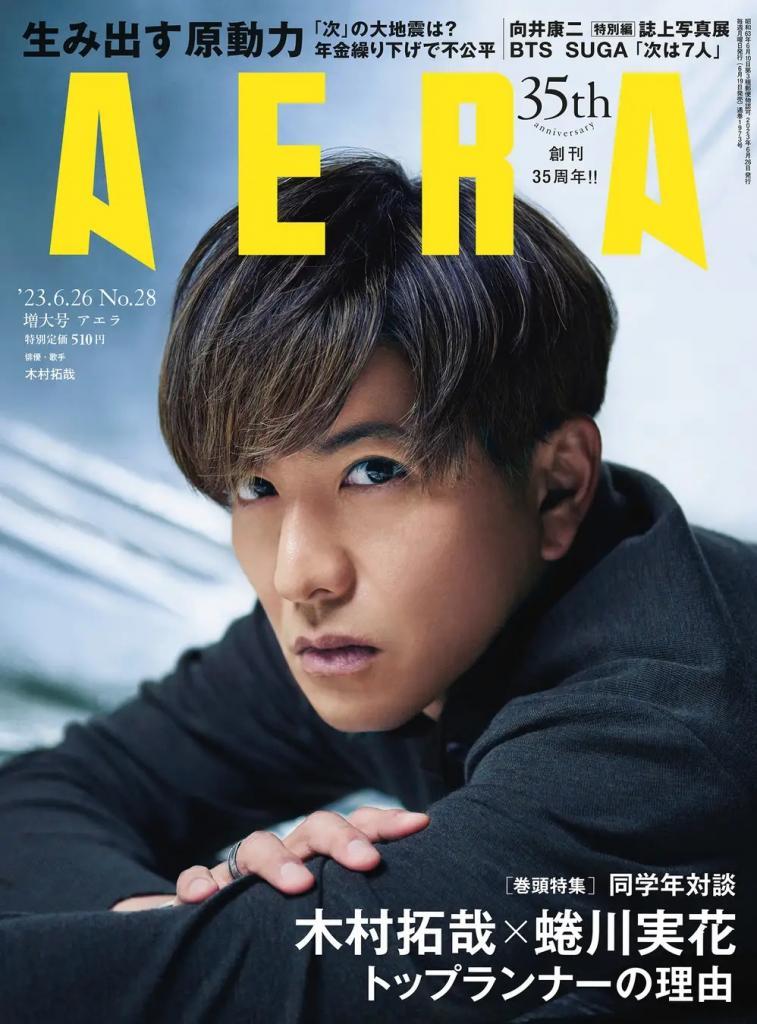

蜷川:その2、3日後にオファーがきたんですよ。雑誌の撮影で拓哉くんが「実花さんで」ってお願いしてくれたって聞いて、もう「まじか~!」って感激しちゃった。そこから折に触れて撮らせてもらっている感じです。

木村:ちょっと下世話な言い方になるけど、俺は実花ちゃんに撮られているとき、一人の男に対して、一人の女が向き合ってくれている感じがするんだよね。

蜷川:私もレンズ越しに目が合うたびに「ひぃ!」って思う(笑)。でも、その感覚はすごく大切。撮影したときの感覚が写真に残るから、誌面で見てくださる方にも「すてき」と感じてもらえる。すごくいい循環だと思うよ。

木村:個人対個人でセッションできるかで、撮られるほうの視線や表情も変わってくるしね。緊張でガチガチになってしまうフォトグラファーの方もいるけど、そういうときは「もっと来い!」と俺は思う。巨匠なのに向こうが「お願いします!」という気持ちでマインドを合わせてくれることもある。言葉のないセッションというか、レンズを向けてくれたときに、視線だけじゃなくて気持ちも俺を見てくれているかどうかはわかるんです。それに対して、「じゃあ、俺は何ができるんだろう」という化学反応が起きてくる。

蜷川:撮影の面白いところだよね。拓哉くんは一個人として向き合ってくれるし、言葉では表さないけれど、信頼してくれてるということはすごく感じるよ。だからこそ、求められることのハードルが高くて、毎回緊張するんだけど(笑)。

(構成/ライター・澤田憲)

※AERA 2023年6月26日号より抜粋