こどもの時から、初体験というものが大好きである。

「こんなの、初めて!」と、新しいものとの出会いに感動したいのだ。

音楽に対しても同じで、まだ聴いたことがない音、想像できない音があると思うと、聴きたい気持ちでいっぱいになってしまう。好奇心が旺盛なのである。

たとえば、新譜や知らないアーティストの話を聞くと、どんな音なのか、早く聴きたくてたまらないのだ。

1970年代の初め、高校生の頃、わたしにとって、音楽の指針になった本が何冊かある。といっても、オーディオ雑誌の別冊などである。

その頃のオーディオは、真空管からトランジスタに変わった時代で、一部の人が真空管の魅力を語っていたが、世の中はトランジスタを使ったオーディオへと大きく変わっていった。

そんな時代のわたしが買ったオーディオ雑誌の巻末に、レコード紹介のコーナーがあった。

その中で、クラシック紹介のページは、音楽史的時代順にまとめられていたのだが、バッハ以前とかアバンギャルド、前衛音楽と括られたコーナーがあった。

わたしの周囲の人たちは、モーツアルトやベートーヴェン、ショパンやストラヴィンスキーなどの話はしても、バッハ以前の音楽や前衛音楽の話をする人はいなかった。

わたしはバッハ以前の音楽と前衛音楽に興味をもった。モーツアルトやベートーヴェンの音楽は、どんなものか想像することができた。もちろんグレン・グールドの唸りながら演奏するモーツアルトのピアノ・ソナタには驚いたが、それでも、どんな曲なのかはおおむね想像がつく。しかし、そこで紹介されていた、現実音と電子音をコラージュしたという、シュトックハウゼンというドイツ人が作曲?した《少年の歌》が、どんな音楽なのかは、想像するにしても、あまりに情報が少なかった。

今回は、そんな前衛音楽から話をはじめよう。

その雑誌で紹介されていた前衛音楽のレコードは、わたしが育った宇都宮のレコード店では、なかなか手に入らなかった。もちろん注文すれば購入は可能だったと思うが、毎月のようにほしいロックのレコードが発売されていたので、どんな音なのかもわからない、前衛音楽のレコードを注文するなど、夢のような話だった。

今ではインターネットの動画で検索すると、かなりの確率で見つけることができる。この文章の最後にリンク集をつけるので、今回は、ぜひ音楽を聴いたり見たりしながら、読んでいただきたい。

高校生の時、最初に買った前衛音楽と呼べるのは、作曲家エドガー・ヴァレーズのレコードだったと記憶している。

フルート・ソロの《密度21.5》(※1)という曲が印象的だった。しかし、前衛というほどのことは感じなかった。

ブラス・ロックのシカゴの5枚目のアルバムの1曲目のタイトルが、《ヴァレーズに捧げる歌》というタイトルで、シカゴのメンバーが、前衛音楽家のエドガー・ヴァレーズに曲を捧げるというのに驚いたりもした。

そういえば、ブラス・ロックのもう一つの大物バンド、ブラッド・スエット&ティアーズの2枚目『血と汗と涙』に入っていた《エリック・サティの主題による変奏曲 (第1楽章、第2楽章)》などで、エリック・サティの《ジムノペディ 第1番》という曲を知ったのも、この頃だ。(※2)

FM放送で、夢にまでみたシュトックハウゼンの《少年の歌》(※3)を聴き、ミュージック・コンクレートという、現実音と電子音をコラージュしたりする手法の音楽があることを知る。テレビの「11PM」だったと思うが、久里洋二というアニメーション作家の《愛 LOVE Ai》という作品を見たのもこのころだ。作曲は、武満徹。これも、サウンド・コラージュで、いろいろな発声方法で、「あい」とだけ言い続けている。こんな音楽があるのかと衝撃を受けた。(※4)

東京に出てきて、池袋西武のアールヴィヴァンというお店を発見した。美術書が中心だったと思うが、前衛音楽などの、マイナーな音楽、実験音楽などのレコードも扱っていた。このような品ぞろえは、東京でも、ここしか知らなかった。このお店のコンセプトは、後に、六本木のWAVEへと拡大していく。

わたしは、ここで、ロキシー・ミュージックにいたブライアン・イーノのオブスキュアー・レーベル(※5)やラブリー・ミュージックのジョン・ハッセル(※6)、テリー・ライリーの《イン・C》(※7)、すべて自分の手作りの楽器で演奏しているハリー・パーチ(※8)、映画監督アンドレイ・タルコフスキーの『ストーカー』のサウンド・トラック(※9)など、たくさんの未知の音楽と出会った。そのころのわたしの情報源といえば、お店のスタッフが書いたレコード紹介のカードと阿木譲が発行していた「ロック・マガジン」くらいだった。行くたびに視聴させてくれた当時のスタッフには、今でも感謝している。

その頃に観たライヴで印象的だったのは、1981年軽井沢に作られた高輪美術館(のちにセゾン現代美術館)のオープニングのコンサートを見に行ったことであろうか。

ジョン・ケージ監修で、マルセル・デュシャンの新曲?を演奏するという企画だった。オノ・ヨーコの前のご主人、一柳慧(いちやなぎ とし)、ピアニストの高橋アキも参加していた。

もっとも、マルセル・デュシャンの曲というのは、大きな漏斗のなかに、音符の書いてあるボールを投げ入れて、出てきたボールの順番に楽譜をつくり演奏するというものだった。

大学を卒業したばかりのわたしは、大人たちが一生懸命、指示どおりに作業をしている姿が遊んでいるみたいで、たのしいなあ、と思って見ていた。

その時、いっしょに行った友人は、わたしが参加していた劇団インカ帝国の同期で、その後、劇作家の如月小春と劇団「NOISE」を立ち上げることになる楫屋一之だ。

楫屋とはわたしが、10代の後半からのつきあいだが、3歳年上の彼からは、さまざまなことを教わった。そういえば、劇団「NOISE」では、このライヴで見た高橋アキの兄である高橋悠治と共に活動するようになる。不思議な縁である。

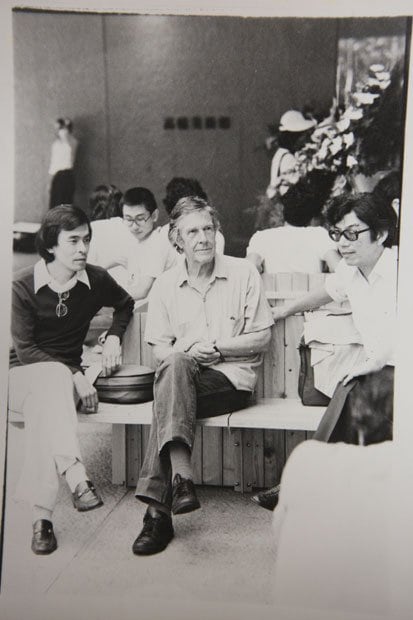

楫屋はその後、如月小春と結婚した。2014年、今は世田谷パブリック・シアターの劇場部長をしている。軽井沢へ向かう旧道を走ったのだと思うが、街灯などない山の中の一本道をポンコツ車で走って、軽井沢の高輪美術館に行き、いっしょにジョン・ケージを見たのだ、と34年たった今でも思い出す。やはりライヴには行っておくべきだ。その時に撮影したジョン・ケージの写真も、今回初公開だ。

本日、紹介する「吉祥寺 Sound Cafe dzumi (サウンド カフェ ズミ)」のご主人、泉秀樹さんは、セゾングループの企業CI広告制作をし、六本木「WAVE館」設立スタッフでもあった。わたしが、学生時代、夢中で通っていたお店の仕掛け人の一人だったのだ。

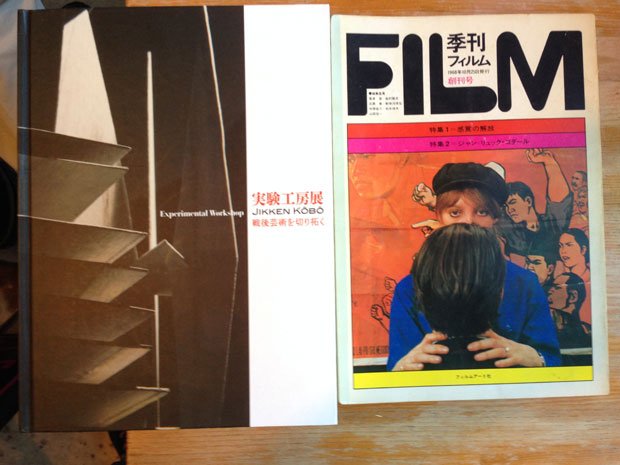

泉秀樹さんは、1968年、草月アートセンターで働いていた。

わたしの10歳年上というから、20代初めの頃だろう。

当時、若者のバイブルといわれた『映像の発見―アヴァンギャルドとドキュメンタリー』の著者、松本俊夫に紹介されて、働くことになったのだという。

わたしは、ピーターが主演した映画『薔薇の葬列』の監督として知っていた、あの人だ。

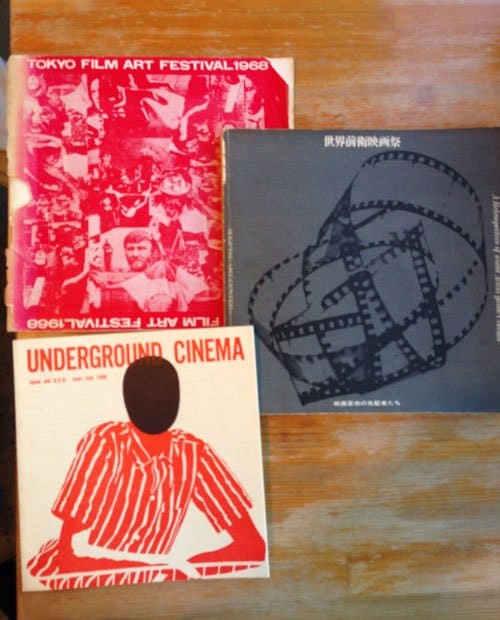

1968年のフィルム・アート・フェスティバルの運営にも参加している。アートとジャズが近い関係だったという。実験映画「波長」Wavelength(※10)を監督したマイケル・スノーも、アルバート・アイラーやドン・チェリーたちと交流があったという。

その頃の話をここに書き始めると、1冊の本になってしまうほどのものになりそうなので、今回は泉さんの話の中で、わたしが気になった言葉をいくつか紹介しよう。

・音楽の歴史が、きちんと伝わっていないことが心配だ。本を読んだだけで、聴いたつもりになっている人が多い。音楽を自分の耳で聴いて、それから判断してほしい。

・人は、幼少期に影響を受けてしまうとそこから抜け出すのが難しい。それを、身体への刷り込み効果と呼んでいる。偶数リズムに多くの人々のからだが囚われてしまっているため、フリー・ジャズになじめなかったと思っている。

・ビートルズが登場して、アメリカの女の子がワーキャー言っているのを見て、これは危険だと思った。50年代ポップスが好きだった泉さんにとって、ビートルズは、ウェルカムではなく、刷り込まれてもいない。今の若者は、ビートルズを神話として聴いている。基準であり、土台として聴いている。それ一色になりすぎている。

・ジャズとは、常に新しいものの表現だった。スイングもビバップも。ところが、フリー・ジャズと呼ぼうということになって、メイン・ストリームからフリー・ジャズを出してしまい、新しいジャズがいらなくなってしまった。楽しいフリー・ジャズを伝えなかったのだ。

・明るく、メインで、フリー・ジャズをやってほしいなあ。

ここ、ズミのオーディオで聴くフリー・ジャズは、とても気持ちがよい。

最後に聴かせてもらったレコードは、女性コントラバス奏者ジョエル・レアンドル(JOELLE LEANDRE)の《TAXI》。音楽って、自由でよいのだと教えてくれる。(※11)

ゲストを招いての「デレク・ベイリーを聴く会」も定期的に開催し、さまざまなライヴも開催している。

最後に、同行していただいたオーディオ・ショップSOUNDCREATE Legato店長、竹田響子さんから一言。

「サウンド カフェ ズミで、泉さんのミュージック・バードの収録を、生で聴かせていただきました。私が聞いたことのないアーティストや曲ばかりでした。それでも泉さんの話を交えて流れを追って聞くと、難解でとっつきにくいと感じていた音楽が、輪郭やら表情が見えて来て、とても面白く興味深く思えたのです。音楽は、誰かが誰かの影響を受けたり与えたりして、必ずどこかで繋がっているものなのだとわかりました。泉さんはその音楽ツアーの案内人みたいな方だと思いました。」[次回9/17(水)更新予定]

■文中の※へのリンクは、小熊のfacebookの2014年9月3日をご覧ください。

https://www.facebook.com/kazumi.koguma

■「吉祥寺 Sound Cafe dzumi (サウンド カフェ ズミ)」はこちら

http://www.dzumi.jp/concept.html

■泉さんがパーソナリティーを務める、衛星デジタル・ラジオ「ミュージック・バード」http://musicbird.jp/programs/free-music/