――カメラ歴は?

初めてカメラを持ったのは小学4年生のとき。そのころ自動車が好きで、写真好きの父親に子どもでも扱えるカメラを貸してくれとねだったのが始まりです。たぶんペンタックスだったと思います。それから蒸気機関車が好きになり、住んでいた関西から北海道まで父親と撮影旅行に出かけたりしました。ぼくは父の影響でカメラが好きになり、父はぼくの影響で蒸気機関車が好きになったんですよ。フィルムの入れ方からシャッタースピード、露出、そして流し撮りと父親から教わりました。毎日2本は撮っていたから、上達は早かったんじゃないかな。現像させられる父親はたまらなかったと思いますが。(笑)

そのあと野球が忙しくなって、中学からは寮生活をするようになったので、いったんカメラと写真の趣味から離れました。復活したのは、コーチを退いてユニホームを脱いだ46歳からです。鉄道雑誌をパラパラ見ていたら、全国に静態保存されている国鉄形蒸気機関車を全て撮った人のリポートが載っていて、「よし、自分も撮ろう」とまた始めたくなった。いま全国には625両ぐらいの蒸気機関車が保存されていますが、丸5年で570両くらいは撮りました。

――蒸気機関車の魅力とは?

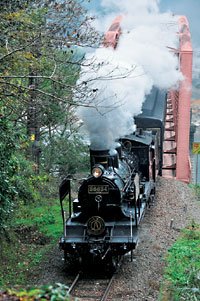

蒸気機関車って、本当に手間がかかるものなんです。走るのに3~4時間前から機関を暖めて、みたいな儀式が必要なんです。走ってる間も機関助手がスコップで石炭を入れていきますから、食事をする生き物みたいなもの。焦げ臭い独特のにおいもあるし。被写体としては動輪(どうりん)とピストンがつながっていて、鉄が入り組んだ構造が好きです。撮影には公式側と非公式側があるんですよ(笑)。左斜め前から撮るのが公式。ぼくはいろんな角度からぐるっと回って撮るのが好きです。

またぼくが野球をやってる間に父親が日本全国回って、当時まだ現役中の蒸気機関車を撮ってるんです。走っていたころを父親が撮って、保存されたのをまたぼくが撮る。親子2代かけた作品づくりのような気持ちもあります。小学6年生のときに連れて行ってもらった北海道の蒸気機関車が埼玉の鉄道博物館に保存されているんです。あれはぼくも父も撮っています。さらにそのC57135は埼玉に行く前、東京・神田にあった交通博物館に保存されていたころに、ぼくの息子も見ている。親子3代で同じ蒸気機関車を見ているなんて、ドラマチックじゃないですか。(笑)

――野球選手でカメラが趣味というのはめずらしいですね。

そうですね。ぼく以外には聞いたことがないなあ。撮られることが多い職業ですからね。村田兆治さんからは、「今、どこを撮ってるんだ。全部撮れよ」と励まされています。(笑)

撮影は全国を回る野球教室に合わせて行くことがほとんどです。だからユニホームやグラブなどと一緒に運ぶことになるので、機材はできるだけ軽いものが望ましい。それで写真趣味が復活してからはコンパクトデジカメでしばらく撮っていたんですが、やはり一眼レフがほしくなり、ニコンD40を買い、もっと画素数が多い機種がほしくなって、今のD90になりました。中古で銀塩のニコンF-601も買いました。中古カメラ屋さんて、46歳で復活してから初めて入ったんですが、あそこには、ほしいカメラがたくさんあってまずいですよね。(笑)

子どものころに父親が大切にしていたカメラを借りてから、カメラって「大人の持ちもの」という意識が今でも強いんです。だから大切に扱うし、壊れてもすぐ買い替えたりしないでできるだけ修理して使う。D40も2回落としたけど、修理して使っています。野球選手は用品メーカーと契約しているから、すぐ新しいものをもらえるので、道具を大切にしない選手もいます。でも、ぼくは現役18年間で試合用のグラブは四つしか使っていません。ものを大切にする習慣は父親、そしてカメラから教わりました。

※このインタビューは「アサヒカメラ 2011年7月増大号」に掲載されたものです