■子どもが溺れたら「浮いて待て」

なぜ人は深みにはまって溺れてしまうのか? 一般社団法人水難学会の斎藤秀俊会長はそのメカニズムをこう説明する。

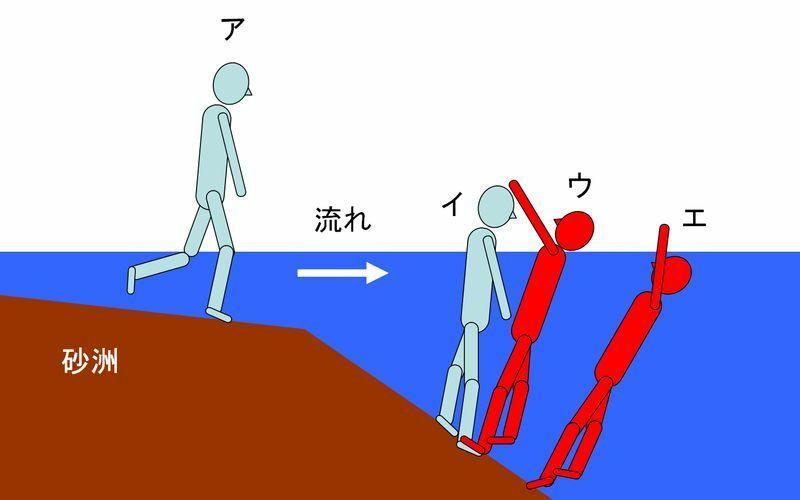

「深みにはまるときは、ほんの1歩、足を踏み出すだけで30センチくらい深くなっています。そこで危険を感じて、引き返そうと、岸に向かって振り向きます。ところが、斜面に立っているので、つま先が上を向いてしまいます。浮力があるうえ、川底は踏ん張りのきかない土砂の斜面。バランスを崩して『おっとっと』という感じで、後ずさりする。そうすると、もう足がつかない。あっという間に沈んでしまう。同じ場所で2、3人亡くなったようなケースを解析すると、このようなパターンが多いです」

溺れそうになったときにどう対処すべきかについては、

「水面に『背浮き』になって、プカプカ浮いて待っていれば助かります。だから、子どもが溺れたら、周囲の大人は余計なことは考えずに、『浮いて待て』と叫んでくれればいい。浮いている間に119番通報して救助隊を呼んでください」

と説明する。

「背浮き」とは、衣服や靴を着けたまま背中を下にして浮く方法だ。小さなペットボトルでも有効な浮力が得られるので、それを溺れている人に投げたり釣り具の先端につけて渡したりするのも効果的だ。

斎藤会長によればコロナ前まで、プールを利用した「浮いて待て」教室が全国約8割の小学校で実施されていたという。

「この教室では着衣泳を覚えるだけでなく、服を着たままプールに入るので、水の事故を起こすって、こういうことなんだ、と実感できます」

ところが最近はコロナ禍の影響で水泳の授業を中止している学校が少なくない。

「特にいまの小学校1年生から3年生は『浮いて待て』を知らない子が多い。それが心配です。わが子が目の前で溺れていれば、ふつう、親は飛び込んでしまいます。われわれ水難学会は、飛び込んだとしても救助するなんていう考えは捨ててくださいと言っています。親子で背浮きになって、救助を待ってくださいと」

とはいえ、溺れたときに初めて「浮いて待って」と言われても、パニックになってできない子どももいるかもしれない。

斎藤会長は、「普段から家庭でも、『もしものときは浮いて待つんだよ』と繰り返し言い聞かせてほしい」と話している。

(AERA dot.編集部・米倉昭仁)