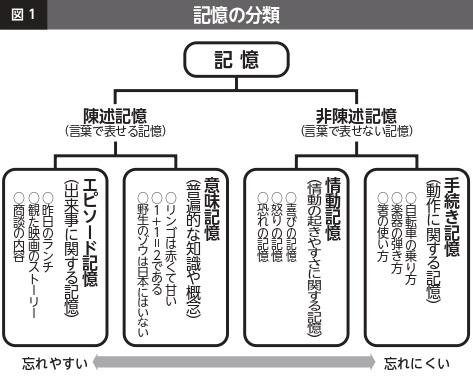

言葉やある現象の持つ意味合いを理解することで、例えば「一日は24時間ある」ことや、「冬の次には春が来る」といったことを、実際の生活の中で感覚的に知っていることである。

「バナナはどういう形をしていて、色が黄色で、甘くておいしい」といった誰もが経験の中で知る常識のようなものから、「量子力学や哲学などの、学問における概念の高度な理解」といったことまで、意味記憶に含まれる。

そして、「人生観」や「世界観」といったその人の根幹をなすものも、そのかなりの部分を意味記憶が作っているのだ。つまり、意味記憶においては、言葉にできるかどうかよりも、むしろその意味合いを経験的に理解していることが重要となる。

自分を取り巻く世界に対する理解のことでもあり、年を重ねればこういった知識が若い頃よりも圧倒的に多くなり、意識されることがなくても我々の行動を大きく規定しているのである。これを、「知恵」と言ってもいいだろう。

前項で述べたように、加齢によって変化しているのは「記憶力」ではなく、「記憶の取り扱い方」である。人間は加齢とともに、エピソード記憶ではなく意味記憶を優先的に保持するようにシフトしていく。

つまり、年を重ねるにつれ新たなエピソード記憶の獲得は難しくはなるが、その分、意味記憶は増えていくので、脳は無意識の中でより深い機能を発揮しやすくなっているのだ。

《健全な脳を維持し、記憶の質を高めるためには「不必要な記憶をきちんと忘れること」が重要だ。『忘れる脳力』(朝日新書)で「適切な記憶の取り扱い」を詳述している》

こちらの記事もおすすめ 「記事を読んでもすぐ忘れる」は大正解! 脳専門医による「忘却こそが新たな記憶の獲得法」の真意