お産を休止する医療機関が後を絶たない。背景にはあるのは、産科医の無理な働き方だ。産科医療体制が岐路に立たされている。

* * *

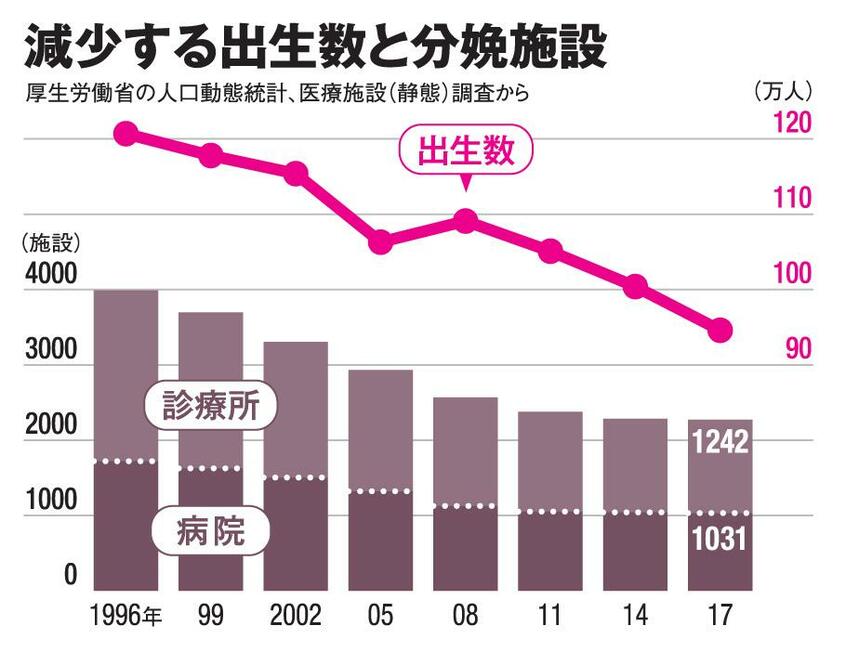

1033。この15年間で赤ちゃんが産めなくなった病院、診療所の数だ。2017年現在、全国でお産ができる医療機関は2273。15年でおよそ3分の2になった。

産科医療が「崩壊の危機」とまで言われた2000年代と比べて減少のペースは緩やかだが、現在もお産を休止する医療機関は後を絶たない。報道されたものだけでも、今年に入って西吾妻福祉病院(群馬県長野原町)、大津市民病院(滋賀県)、さぬき市民病院(香川県)、奈良県西和医療センター(同県三郷町)が分娩を休止。主な理由は産科医の不足だ。地方だけの話ではない。都内でも、世田谷区の至誠会第二病院が「診療体制の都合」を理由に、4月から産科診療を休止している。

今年7月、分娩休止を検討する兵庫医科大学ささやま医療センター(兵庫県丹波篠山市)は、継続を求める市と話し合いを持った。同センターの産婦人科は医師2人体制。朝日新聞によると、医師は現状を市にこう説明した。

「リスクのない分娩はなく、いつ呼ばれるかとずっと緊張が続き、『今日はオフだから家族で過ごそう』というのも無理な状況」

そこには、たとえ休日であっても心身が休まらない状況がある。

産科はまちづくりの重要なインフラだ。安心して産むことができる施設が地域からなくなれば、子育て世代の流出や少子化がますます進む懸念がある。だが、現在のように産科医に無理な働き方を強いる現状をいつまでも維持していくことはできない。

日本の周産期死亡率は各国と比べて極めて低く、妊娠すれば元気な赤ちゃんが生まれるのが当たり前だと思っている人は少なくない。だが、経過に異常のない妊娠でも急変のリスクがあり、産婦人科医の当直や緊急呼び出しは多い。日本産婦人科医会が毎年実施している「産婦人科勤務医の待遇改善と女性医師の就労環境に関するアンケート調査報告」(18年12月)によると、1カ月間の平均当直(宿直・日直)回数は、内科や外科は3回、小児科は4回に対し、産婦人科は5.6回と、他診療科に比べ、突出して多い。